![[Visionary Legends #01] Douglas Engelbart – 「人間の知性を拡張する」](https://humanxai.info/images/uploads/visionary-legends-01-douglas-engelbart.webp)

序章:思想家レジェンドの幕開け

プログラマーレジェンドが「コードを書くことで世界を変えた人々」を扱うなら、思想家レジェンドは「人間とコンピュータの未来像を描いた人々」を対象にする。

彼らは必ずしも成功者ではなかった。

アイデアが商業的に結実した人もいれば、壮大なビジョンのまま歴史に埋もれた人もいる。

だが、その思想は後の世代の技術者を突き動かし、社会を方向づけた。

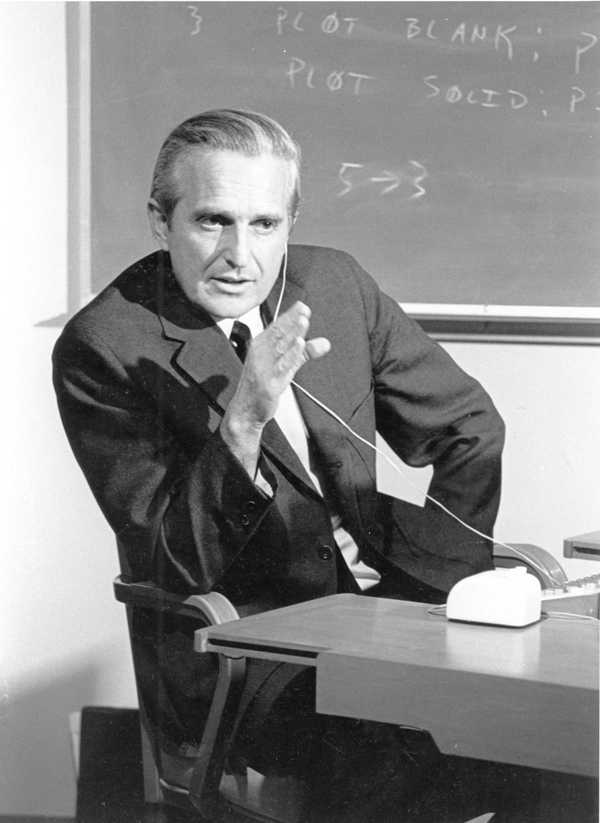

その第1回に選ぶのはダグラス・エンゲルバート(Douglas Engelbart, 1925–2013)。

Douglas Engelbart - Wikipedia

Douglas Carl Engelbart (January 30, 1925 – July 2, 2013) was an American engineer, inventor, and a pioneer in many aspects of computer science. He is best known for his work on founding the field of human–computer interaction, particularly while at his Augmentation Research Center Lab in SRI International, which resulted in creation of the computer mouse,[a] and the development of hypertext, networked computers, and precursors to graphical user interfaces. These were demonstrated at The Mother of All Demos in 1968. Engelbart's law, the observation that the intrinsic rate of human performance is exponential, is named after him.

https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart一般には「マウスを発明した人」として知られているが、真の彼の関心はそこではなかった。

彼が生涯をかけて追い求めた問いは、ただ一つ。

「コンピュータは、人間の知性を拡張しうるか?」

第1章 思想の原点:「Augmenting Human Intellect」

1962年、エンゲルバートは報告書『Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework』を発表する。

Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework : Douglas C. Engelbart : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Final report of in-depth study conducted by Doug Engelbart 1959-1962 into improving human intellect and human effectiveness, outlining a conceptual framework...

https://archive.org/details/1962-engelbart-AHI-frameworkこの文書は、後のHCI(Human-Computer Interaction)やナレッジワーク研究の源流として位置づけられている。

ここで彼は、人間の知的活動を「人間−道具−手続き」の三位一体システムとして捉えた。

書き物、図表、電話、会議、暗記──

それらはすべて「知性の補助器官」であり、コンピュータもその延長線上に位置づけられるべきだとした。

この視点の重要さは、「コンピュータを計算機ではなく思考機械にする」転換にある。

つまり、ハードウェア性能の向上よりも、人間の知的作業フローをいかに拡張するかが主眼だった。

さらに彼は「知性の拡張は連鎖的に加速する」とも述べる。

より良い道具がより良い知性を生み、その知性がさらに道具を改善する。

このブートストラップ効果の思想が、後の彼の全活動の原点となる。

Bootstrapping (statistics) - Wikipedia

Bootstrapping is a procedure for estimating the distribution of an estimator by resampling (often with replacement) one's data or a model estimated from the data. Bootstrapping assigns measures of accuracy (bias, variance, confidence intervals, prediction error, etc.) to sample estimates. This technique allows estimation of the sampling distribution of almost any statistic using random sampling methods.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(statistics)第2章 実装と総合環境:NLSとARC

ビジョンを語るだけでなく、エンゲルバートは実装にも踏み込んだ。

SRI(スタンフォード研究所)に Augmentation Research Center (ARC) を設立し、研究者・技術者を率いて「oN-Line System(NLS)」を開発する。

Augmentation Research Center - Wikipedia

SRI International's Augmentation Research Center (ARC) was founded in the 1960s by electrical engineer Douglas Engelbart to develop and experiment with new tools and techniques for collaboration and information processing.

https://en.wikipedia.org/wiki/Augmentation_Research_CenterNLSの特徴

-

ハイパーテキスト:

文書をリンクで相互接続 -

アウトラインエディタ:

階層的に情報を整理 -

共同編集:

遠隔ユーザーが同時に作業 -

バージョン管理:

変更履歴を追跡 -

ビデオ会議/共有画面:

遠隔地での知識共有

これらは今でこそ当たり前に使っている機能群だが、1960年代の時点で統合的に実装されたことに驚く。

つまりNLSは、「未来の知識作業環境」のフルスタック・プロトタイプだった。

NLS (computer system) - Wikipedia

NLS (oN-Line System) was a revolutionary computer collaboration system developed in the 1960s. It was designed by Douglas Engelbart and implemented by researchers at the Augmentation Research Center (ARC) at the Stanford Research Institute (SRI).

https://en.wikipedia.org/wiki/NLS_(computer_system)第3章 Mother of All Demos(1968)

1968年12月9日、サンフランシスコで行われたFall Joint Computer Conference (FJCC)。

Joint Computer Conference - Wikipedia

The Joint Computer Conferences were a series of computer conferences in the United States held under various names between 1951 and 1987.[1] The conferences were the venue for presentations and papers representing cumulative work in the [computer] field.

https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Computer_Conferenceここでエンゲルバートは、90分にわたる歴史的なプレゼンを行った。

のちに「Mother of All Demos(すべてのデモの母)」と呼ばれる実演だ。

The Mother of All Demos - Wikipedia

The Mother of All Demos was a landmark computer demonstration, named retroactively, of developments by Stanford Research Institute's Augmentation Research Center. It was presented at the Association for Computing Machinery / Institute of Electrical and Electronics Engineers (ACM/IEEE)—Computer Society's Fall Joint Computer Conference in San Francisco, by Douglas Engelbart, on December 9, 1968.[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mother_of_All_Demosデモの内容

- マウスを使ってカーソルを動かし、テキストを編集する

- ハイパーテキストリンクをクリックし、別の文書へジャンプ

- 遠隔地の同僚と画面を共有し、共同で編集

- ビデオ会議で対話しながら作業を進める

会場には1000人以上の聴衆がいたが、そのほとんどは目の前の光景を理解できなかった。

当時のコンピュータはバッチ処理全盛であり、「人が機械とリアルタイムにやり取りする」という発想自体が革命的だったのだ。

裏ではSRIと会場を回線でつなぎ、オペレーションを分散処理する精緻な仕掛けが動いていた。

一歩間違えば失敗するリスクもあったが、見事にやり遂げた。

その90分間で、私たちが今日「パソコン」「ネット」「リモートワーク」と呼ぶ基盤のほとんどが提示されていた。

第4章 マウスと「手段と目的」

マウスはエンゲルバートの象徴的な発明だが、本人にとっては目的ではなく手段だった。

初期の試作は木製のブロックに2つの車輪を組み合わせたもの。

1964年にSRIでビル・イングリッシュが制作し、1970年に特許が成立した。

しかしエンゲルバートは「より効率的に情報へアクセスするための一部品」としてしか見ていなかった。

商業的に脚光を浴びたのはAppleやXerox PARCによるGUIの普及以降であり、エンゲルバート本人は報われなかった。

第5章 Collective IQとABCモデル

エンゲルバートが強調したのは、個人の知性拡張だけではない。

むしろ社会や組織の「集合知(Collective IQ)」を高めることこそ本丸だった。

彼は次のような枠組みを提示している。

- A活動:本来の業務

- B活動:業務を改善する活動

- C活動:改善そのものを改善する活動(メタ改善)

この「ABCモデル」によって、改善の速度そのものを加速させる“ブートストラップ”を提案した。

現代のアジャイル開発、リーン思考、デザイン思考などに先行する概念だと言える。

さらに「Networked Improvement Community(NIC)」という、改善に取り組む組織群のネットワーク構想まで構想した。

要するに、社会全体を自己改善マシンにすることを夢見ていたのだ。

第6章 思想家としての位置づけ

エンゲルバートは、プログラムを量産した「ハッカー」や「実装者」とは異なる存在だった。

彼は未来を示す問いを投げた人である。

- ケン・トンプソンがUNIXのコードで時代を切り拓いたのに対し、

- エンゲルバートは「人間と機械の関係」を再設計しようとした。

その成果は直接には普及しなかったが、Xerox PARCやApple、そしてインターネットの思想家たちに受け継がれた。

「思想家レジェンド」の第1回にふさわしいのは、まさにこの理由にある。

第7章 現代への応用:AI時代の「拡張」

AIが身近になった今、エンゲルバートの問いは再び現実味を帯びている。

- GPTは「人間の知性を拡張する装置」になりうるか?

- AIは個人を助けるだけでなく、Collective IQ(集合知) を加速できるか?

- あるいは逆に、人間のリテラシーの脆弱さを突いて、社会を分断してしまうのか?

エンゲルバートが夢見た「改善の改善」は、現代のAI社会において新たに試されている。

私たちは再び問われている。

「AIは人間の知性を拡張するのか、それとも代替してしまうのか?」

結語

ダグラス・エンゲルバートは、商業的な成功者ではなかった。

しかし1968年のデモで見せた世界は、半世紀後の現代においてもなお追いつき切れていない。

彼は「考える人」であり「夢想家」であり、そして「実装者」ですらあった。 その孤独な努力は、今もなお私たちの手の中にあるコンピュータの形に息づいている。

Visionary Legends #01の幕開けとして、彼以上にふさわしい人物はいないだろう。

関連リンク

![[Visionary Legends #02] Vannevar Bush – 「MEMEX構想と知識の未来」](https://humanxai.info/images/uploads/visionary-legends-02-vannevar-bush.webp)

[Visionary Legends #02] Vannevar Bush – 「MEMEX構想と知識の未来」

第二次世界大戦後、科学者ヴァネヴァー・ブッシュが提示した『MEMEX構想』は、人間の思考を補助する知識機械の夢だった。その発想はハイパーテキストの祖として後世のコンピュータ思想家たちに受け継がれ、AI時代における情報利用の在り方を考えるうえでも重要な示唆を与え …

https://humanxai.info/posts/visionary-legends-02-vannevar-bush/

💬 コメント