![[TechCulture #03] UFOとテクノロジー: センサー時代の未確認現象](https://humanxai.info/images/uploads/techculture-ufo-03.webp)

センサー革命と「未確認」の変質

1) 目撃は“人の眼”から“センサー群”へ

冷戦期のUFOは、証言・写真・低解像の16mm映像に依存していた。

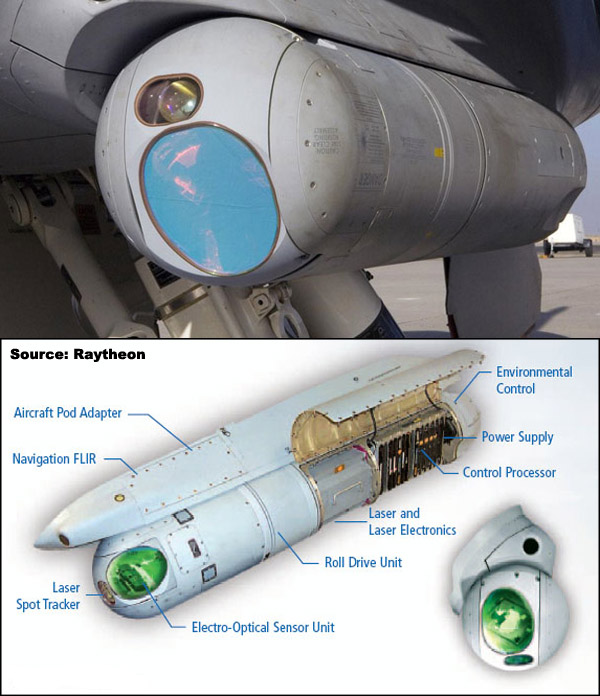

2020年代のUAP(未確認異常現象)は、多帯域の電磁スペクトル(可視・近赤外・中赤外・長赤外)とレーダー/AESA、そして機上ポッド(FLIR)やドローンのマルチセンサーが主役だ。

米海軍F/A-18のATFLIRは中波赤外(MWIR)を主力に、可視カメラやレーザー測距を束ねる“合成視覚”として機能する。

これにより、従来は「見えなかった/誤認した」対象が検知・追尾可能になった一方、センサー特有の癖(測定誤差・光学歪み・圧縮ノイズ)が新たな“謎”を生む土壌にもなった。 (ミリタリーペリスコープ)

ポイント:「未確認」は、無知の暗闇ではなく、データの設計と品質の問題へと移動した。

Overview

The ASQ-228 advanced targeting forward-looking infrared (ATFLIR) pod isa Raytheon-built, third-generation targeting system that provideselectro-optical and infrared imagery to all models of the F/A-18 strike fighter. The AN/ASQ-228 ATFLIR includes a Raytheon third-generation mid-waveinfrared (MWIR) staring focal plane array as its main targeting sensor.

https://www.militaryperiscope.com/weapons/sensorselectronics/electronic-support-measureselectronic-warfare/anasq-228-atflir/overview/?utm_source=chatgpt.com2) 公的機関の“現状認識”:データはまだ粗い

- NASA独立研究(2023)は、UAP分析を阻む要因としてセンサー校正の不備、複数測定の欠如、センサーメタデータ不足を明記。民生衛星や市民科学も活用しつつ、標準化された収集・公開とメタデータ整備を勧告している。 (NASA Science)

NASA

UNIDENTIFIED ANOMALOUS PHENOMENA Independent Study Team Report

https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/09/uap-independent-study-team-final-report.pdf?utm_source=chatgpt.com- ODNI 初期評価(2021)も、レーダークラッタの除去やスティグマなど収集課題を列挙。未確認の一部は“異常挙動”に見えるが、データ不足が本質だと釘を刺す。 (国土安全保障省)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE

This preliminary report is provided by the Office of the Director of National Intelligence (ODNI) in response to the provision in Senate Report 116-233, accompanying the Intelligence Authorization Act (IAA) for Fiscal Year 2021, that the DNI, in consultation with the Secretary of Defense (SECDEF), is to submit an intelligence assessment of the threat posed by unidentified aerial phenomena (UAP) and the progress the Department of Defense Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) has made in understanding this threat.

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf?utm_source=chatgpt.com- AARO 年次報告(2024) では、報告件数の増加(2023/5–2024/6に757件受領) と標準化の進展を示しつつ、外敵技術や“地球外”を示す実証は得られていないとする。 (U.S. Department of War)

U.S. DepartmentofWar

Department of Defense Releases the Annual Report on Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/3964824/department-of-defense-releases-the-annual-report-on-unidentified-anomalous-phen/?utm_source=chatgpt.com3) 「技術が生む謎」──代表的なセンサー由来の錯視・誤認

(a) 光学/赤外(EO/IR)

- ボケ(bokeh)による“形の変形”:

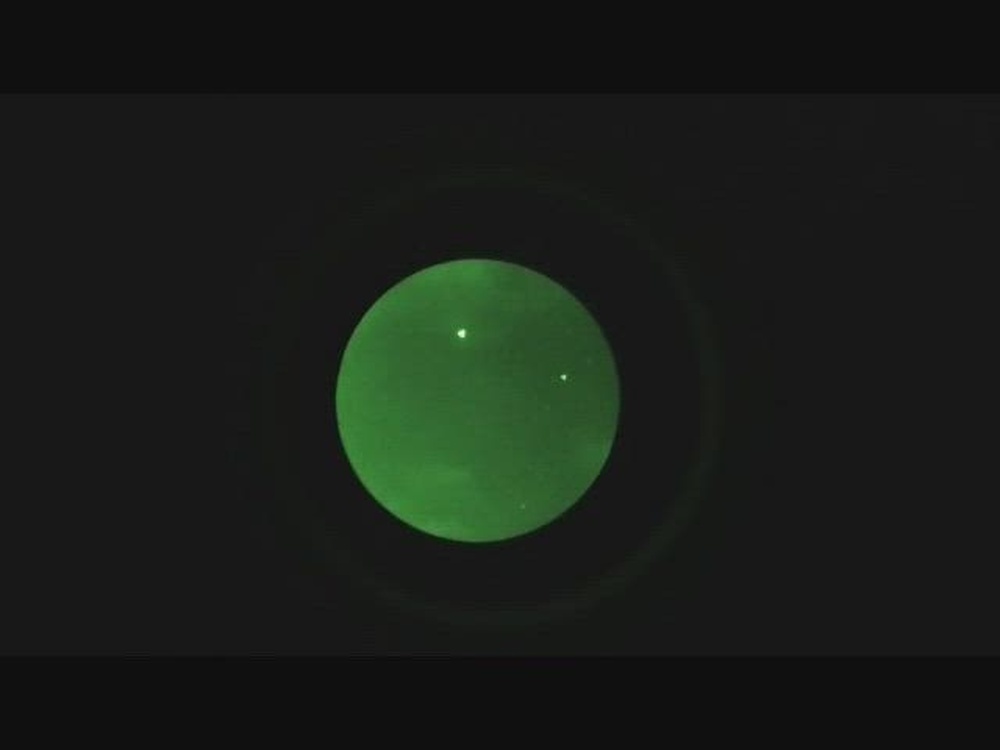

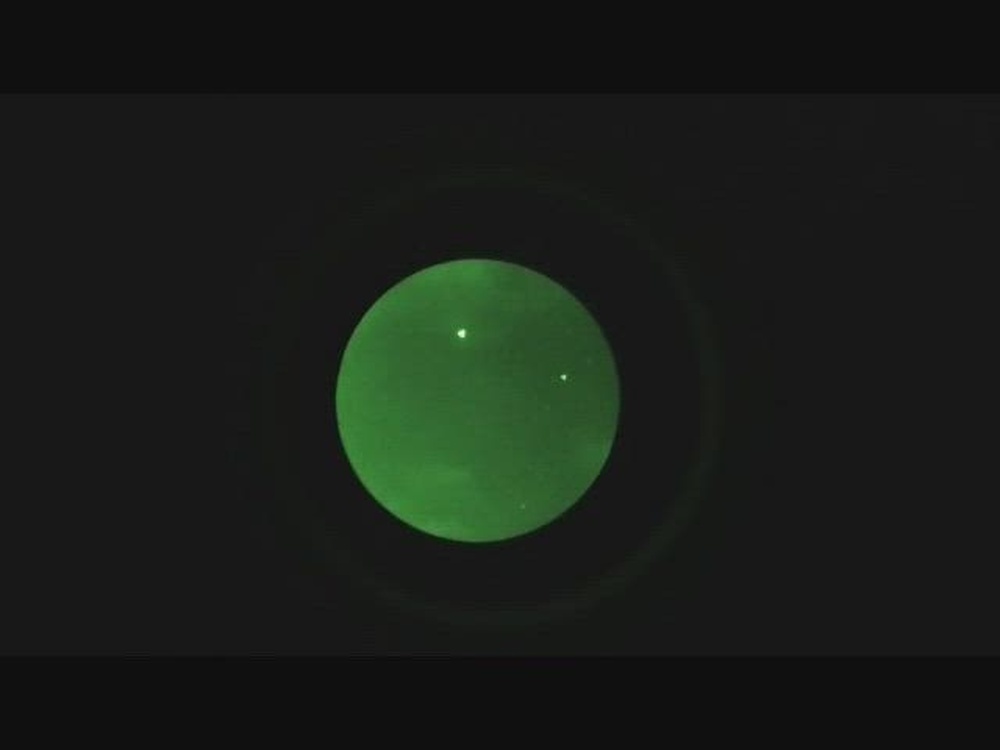

絞り形状で点光源が三角や菱形に見える。2019年の米海軍ナイトビジョン映像(“三角形”群)は、NVG+一眼レフで撮影→後に無人機(UAS)として再分類されている。ボケやNVGの光学特性が強く関与した可能性が高い。 (DVIDS)

Navy 2019 West Coast video

In a an open hearing on Unidentified Aerial Phenomena (UAP)before the House Intelligence Counterterrorism, Counterintelligence, and Counterproliferation Subcommittee on May 17, 2022, Deputy Director of Naval Intelligence Mr. Scott Bray shared this video from July of 2019 that captures multipleobjects, initially identified as UAPs, harassing Navy ships participating in Naval Exercises off Sothern California. The video, taken by Sailors onboard one of the ships, was captured through night vision goggles and a single lens reflex camera. Based on additional information and data from other UAP sightings, the UAPs in this video were subsequently reclassified as unmanned aerial systems.

https://www.dvidshub.net/video/843593/navy-2019-west-coast-video?utm_source=chatgpt.com- 赤外のグレア/ブルーム:

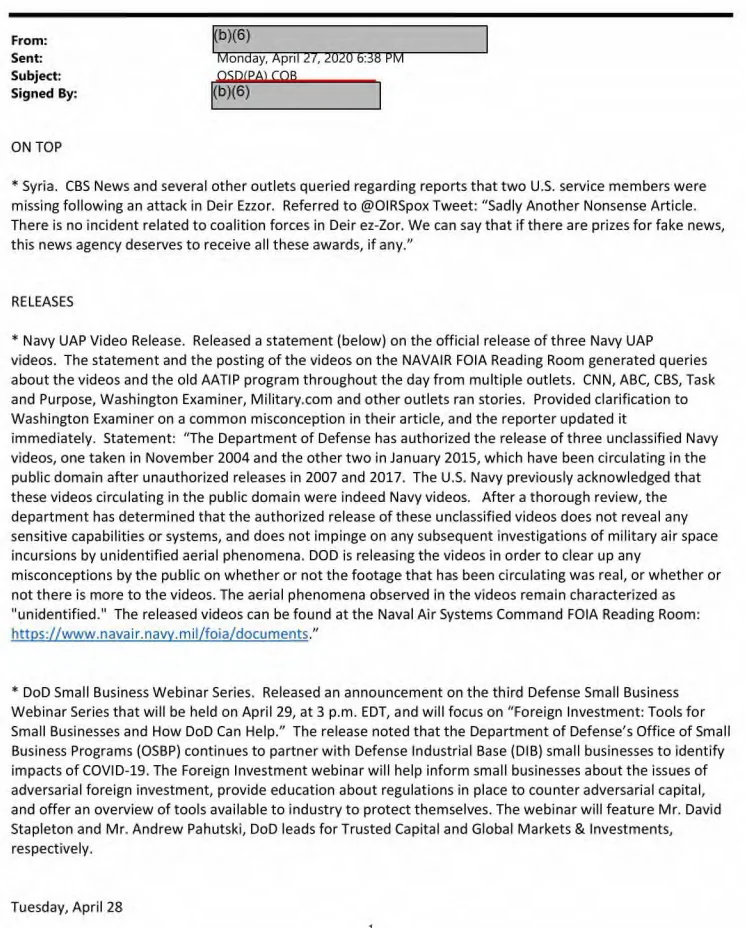

強い熱源がセンサー階調を飽和させ、実サイズや形状を誤認。FLIR映像の“回転”“楕円伸長”も追尾モードや視野角・相対運動の組み合わせで起こりうる(計器の表示やHUD上のスケールが重要)。DoDの公式公開(FLIR1/GIMBAL/GOFAST)は「実在の海軍映像だが、地球外の証拠ではない」という立場で出されている。 (WHS ESD)

20-F-1022 Doc_Opaque

*Syria. CBS News and several other outlets queried regarding reports that two U.S. service members were missing following an attack in Deir Ezzor.

https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/Public_Affairs/20-F-1022%20Doc_Opaque.pdf?utm_source=chatgpt.com(b) レーダー(AESA/PESA含む)

- 異常伝搬(ducting/AP):

逆転層などで電波が屈折・導波され、地物や遠方エコーが虚像として現れる。近年はクラッタ抑制が高度化したが、気象条件と設定次第で“不可解”なプロットは依然出る。 (気象庁)

Doppler Radar Basics and Interpretation

This training presentation is designed for emergency managers that desire basic knowledge of Doppler radar interpretation.

https://www.weather.gov/media/lsx/wcm/decision/RadarTraining_2010.pdf?utm_source=chatgpt.com- トラック生成のバイアス:

多目標環境ではトラックの誤連結や分裂錯視が起こる。AAROは**“分裂に見えた現象は視線角の変化で2物体の交互視認だった”**と解析したスライドを公開している。 (アメリカ合衆国上院軍事委員会)

Graphics Proposed AARO Branding Guide

Senate Armed Services Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities

https://www.armed-services.senate.gov/download/aaro-case-slides-112024?utm_source=chatgpt.com(c) 幾何学(相対運動)

- パララックス(視差):

高速に動くのは自機の方でも、視界の遠景に対して前景の点が横滑りして見えると“超高速物体”の錯覚になる。GOFASTはこの典型で、**高度や角度計器を使った三角測量で“見た目ほど高速・低空ではない”**と評価されている。 (CBSニュース)

Pentagon solves 1 UFO mystery but still probing cases of large orange orb, large metallic cylinder

Director of Pentagon office probing UFOs showed Congress three cases it's resolved, but also discussed three — out of nearly two dozen — still under active investigation.

https://www.cbsnews.com/news/pentagon-solves-1-ufo-mystery-still-probing-other-cases/?utm_source=chatgpt.com(d) 生物・民生機器の誤認

- 群鳥・昆虫・風船・ドローン:

赤外では小型熱源の点列が“編隊高速移動”に見えることがある。AAROはアフリカでの赤外UAP映像(2024)を渡り鳥と判定した公式ケースを掲載。 (AARO)

All-domain Anomaly Resolution Office (AARO)

The United States European Command submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) consisting of thirty-one seconds of video footage from an infrared sensor aboard a U.S. military platform in 2022.

https://www.aaro.mil/UAP-Cases/Official-UAP-Imagery/?utm_source=chatgpt.com- 2019 西海岸NVG映像は前述の通りUAS再分類。軍の運用空域で商用/敵対ドローンが紛れ込むリスクは近年の主要テーマだ。 (DVIDS)

Navy 2019 West Coast video

In a an open hearing on Unidentified Aerial Phenomena (UAP)before the House Intelligence Counterterrorism, Counterintelligence, and Counterproliferation Subcommittee on May 17, 2022, Deputy Director of Naval Intelligence Mr. Scott Bray shared this video from July of 2019 that captures multipleobjects, initially identified as UAPs, harassing Navy ships participating in Naval Exercises off Sothern California. The video, taken by Sailors onboard one of the ships, was captured through night vision goggles and a single lens reflex camera. Based on additional information and data from other UAP sightings, the UAPs in this video were subsequently reclassified as unmanned aerial systems.

https://www.dvidshub.net/video/843593/navy-2019-west-coast-video?utm_source=chatgpt.com4) ケーススタディ:公開された“象徴映像”の読み方

- FLIR1 / GIMBAL / GOFAST(2004/2015撮影)

2020年に国防総省が正式公開。「真贋論争を収めるため“本物の映像である”ことだけ確認」したもので、“異星技術の証明”ではない。計器オーバーレイ(FOV、レンジ、角度、ズーム、トラッキングモード)を逐一読み解くと、相対運動・センサーワークで説明可能な要素が多いと分かる。 (WHS ESD)

20-F-1022 Doc_Opaque

*Syria. CBS News and several other outlets queried regarding reports that two U.S. service members were missing following an attack in Deir Ezzor.

https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/Public_Affairs/20-F-1022%20Doc_Opaque.pdf?utm_source=chatgpt.com5) 「未確認」を減らす設計──実務チェックリスト(保存版)

収集時にやること

- 複数センサーで同時取得:可視+IR+レーダー+AIS/ADS-Bログ。最低でも2系統。(NASA Science)

- メタデータ完全保存:時刻(UTC)、位置(緯経・高度)、センサー設定(露出/ゲイン/波長帯/ズーム/レンズ/温度)、プラットフォーム姿勢(ピッチ/ロール/ヘディング/GS/IAS)。(NASA Science)

- 原データ無圧縮(または高ビットレート):H.264のブロッキング/リングイングは形状誤認の温床。再エンコード禁止。

- 観測条件ログ:風向風速、気温/湿度/気圧、視程、気象レーダのAP注意報。(気象庁)

解析時にやること

- 相対運動の分離:機上HUD/オーバーレイの角速度・視線角と自機速度/旋回を突き合わせ、パララックス補正をかける。(CBSニュース)

- 光学起因の検査:絞り形状=ボケの形、ローリングシャッター歪み、IRの飽和/グレア、冷却状態をチェック。

- レーダーモード/設定の確認:TWS/MTI/CFAR閾値、ビーム指向とダクティング兆候の有無。(NWS Training Portal)

- 既知オブジェクトの排除:鳥群・風船・ドローンの時空間パターン照合(空域のNOTAM、ドローン飛行ログ、季節的渡りのデータ)。(AARO)

6) 透明性と標準化が“未確認”を削る

- 公的公開の意義:DoDは2020年に海軍映像3本を正式公開し、**「本物の海軍映像」**である事実だけを明示した。透明性は検証の前提であり、根拠なき神話化を抑える。 (WHS ESD)

- AAROの役割:報告窓口の一本化と標準化フォーマットでノイズを減らす。年次報告は件数・傾向の把握に貢献し、誤認パターンの学習を加速させる。 (U.S. Department of War)

- NASAの提言:校正済みセンサー+複数測定+充実したメタデータが“未確認”を“再現可能な科学データ”に変える。市民参加や商用衛星の同時観測は実装容易でコスパが高い。 (NASA Science)

付録:用語の超要約

- ATFLIR(AN/ASQ-228):F/A-18の多機能EO/IRポッド。主にMWIRで長距離識別+レーザー測距/照準。 (ミリタリーペリスコープ)

- AESAレーダー:電子走査で多目標同時処理・耐妨害。ただし気象条件や設定次第でAP/クラッタは発生しうる。 (ウィキペディア)

フェイクと真実のはざまで

1) 映像の“信頼性”はどこまで残せるか

2020年代に入ってからのUAP議論は、「映像は証拠か?」という根源的な問いに直面している。

スマホで撮影された「光る球体」や「急加速する点」は、数時間でSNSを駆け巡るが、同時に圧縮・再投稿・編集によってオリジナルデータは失われ、法廷証拠や科学データとしての価値は急速に劣化する。

NASAの独立調査チームも2023年報告で、「低品質・非標準化データがUAP研究を阻害している」と指摘している。これは裏返せば、**メタデータ付きの高品質映像こそ“残せる証拠”**になるということだ。

2) ディープフェイク時代の「疑い」

AI生成映像やディープフェイクは、真実らしさの演出において人間の感覚を容易に欺く。

特にUFOのような「見慣れない対象」では、異常挙動そのものが“リアルに感じる”心理効果を生みやすい。

- ノイズを足した映像は逆に“本物っぽく”見える

- 手ブレや曖昧なシルエットは、リアル感を増幅する

- 夜間・赤外線風エフェクトは、“軍事機密映像”と錯覚させやすい

つまり、偽映像は「粗さ」を装うほど強力になる。真偽を見抜くには、AIによるフレーム解析やオリジナルデータとの照合が不可欠だ。

3) 検証に必要な「三位一体」

結局、真実らしさを支えるのは以下の三本柱になる。

-

人間の眼

- 証言や肉眼観測は依然として重要。

- ただしバイアスや錯覚が避けられない。

-

センサー

- EO/IR、レーダー、衛星などの物理的データ。

- 校正とメタデータが揃っていなければ誤解釈を生む。

-

AI解析

- 画像フォレンジック(エンコード痕・生成AI特有のノイズ検出)

- 複数ソース間でのパターンマッチング

この三位一体が揃わなければ、「本物らしい」だけで「本物」とは言えない。

4) ケーススタディ:拡散と崩壊

-

TikTokで拡散した“光球映像”

低画質コピーが数百回再投稿されるうちに、撮影場所や時刻が不明になり、解析不能となった。 -

2019年米海軍夜間映像(“三角形UFO”)

初出はぼやけたNVG映像。だが後の調査で「UAS(無人航空機)」と再分類された。原映像と機材情報が残っていたからこそ、再評価が可能になった。

5) 透明化の実務

記事としては最後に「どうすれば疑いを減らせるか」の指針を置くと実用的になる。

- オリジナルデータを保管(圧縮前・Exif/メタ情報付き)

- 複数人・複数機材で同時観測

- タイムスタンプ・位置情報の透明化

- AIフォレンジックでの初期チェック

これらが揃って初めて、「真実の断片」が科学的に扱える。

社会と文化のアップデート

1) 神話化の系譜:ロズウェルからSNSへ

1947年のロズウェル事件は、冷戦初期の不安を背景に「墜落した円盤」「回収された異星人」という物語へと膨らみ、半世紀以上経った今も大衆文化の土台として生き続けている。 同じように現代のUAP報告も、SNSによる拡散速度とAI編集ツールの力で、瞬時に「神話」と化す。

違いは、ロズウェルが「少数メディアによる集中拡散」だったのに対し、今日の現象は「無数の投稿とリミックス」によって“分散型神話”として再生産されている点だ。

2) 不確実性の象徴としてのUAP

映画やゲームに登場するUFOは、もはや「空飛ぶ円盤」ではなく、「不可解なもの」「人類がまだ理解していない領域」のメタファーとして描かれる。

- 映画『メッセージ』(2016)の“異形の飛行体”は、未知の言語とコミュニケーションの寓話だった。

- ゲーム『XCOM』や『DEATH STRANDING』における「未知の存在」は、侵略や恐怖だけでなく、「環境」「生死」「ネットワーク不安」といった現代的テーマを映し出している。

つまりUFOは、「科学的現象の未確認物体」から「社会の不確実性そのものの象徴」へと移行したのである。

3) ネット世代の“都市伝説”エコシステム

TikTokやYouTubeのショート動画では、「光る球体」や「奇妙な影」が数百万再生され、コメント欄が即席の議論や揶揄の場となる。 ここでは真偽そのものよりも、**「参加すること」や「リアクションすること」**が重要視される。

こうした場は、昭和期の「心霊写真」や「怪談番組」と同じ機能を果たしており、**「未知を通じて人々がつながるエンターテインメント空間」**として再定義されている。

4) 文化的アイコンとしての再利用

- 広告:企業CMでは「謎の光」や「空飛ぶ物体」が未来感の演出に使われる。

- ファッション:ストリートブランドが「Alien」「UFO」をモチーフにデザイン。

- 音楽:ヒップホップやシティポップのアートワークで「宇宙人」や「未確認飛行物体」がノスタルジーと未来志向を同時に象徴する。

「未確認」は、恐怖やパニックだけでなく、新しさ・奇抜さ・遊び心のシンボルとしても消費されている。

5) 神話を更新する主体は「私たち」

結局、現代のUAP文化は**科学や軍事機関が提示する“事実”**と、**市民やクリエイターが生み出す“物語”**の二重構造で進化している。 どちらも欠かせず、どちらか一方だけでは「社会に根付く神話」にはならない。

未知の現象を語り継ぐことは、実証と創造の間で揺れる「人間らしさ」そのものの表現だ。

おわりに

「未確認」とは、単なる謎や恐怖ではない。 それは 観測技術の到達点と社会の想像力の限界を映す鏡 であり、私たちが「世界をどう解釈するか」の縮図でもある。

センサーは進化し、AIは偽と真を見分ける力を高めていく。 だが同時に、フェイクもより精緻になり、文化は新たな物語を創り続ける。 この相互作用のなかで、私たちは 「信じる/疑う」の境界線をどこに引くのか という新しい選択を迫られている。

結局、UFOやUAPは「空の向こう」にあるのではなく、私たち自身の認知・技術・社会の中に存在しているのかもしれない。

次の「未確認現象」を語るとき、 私たちは科学の言葉で記述するのか── あるいは文化の物語として受け止めるのか──。

その選択こそが、未来の「神話」の形を決めることになる。

💬 コメント