![[言語トレンド分析] PerlがTIOBE 10位に急浮上!本当に復活なのか?](https://humanxai.info/images/uploads/programming-perl-tiobe-2025-09.webp)

はじめに

幼少期~学生時代、

「BASIC ➡ C ➡ Perl ➡ PHP ➡ JAVA ➡ C++(Visual C++) ➡ etc…」

と勉強してきて、人生の中でもっとも使った言語がPerlで、兎に角テキスト処理に強く、正規表現の記述方法に感動して、もうなくては生きていけないぐらい使ってました。

Windows、Linux、FreeBSDなど、Windowsはインストールしないと使えませんが、UNIX系OSにはデフォルトで入ってるので何もしなくてもPerlが使え、Apacheのログファイルの自動処理や、最近は当たり前になってるPythonのスクレイピングなど、2000年前後にPerlで全く同じ事が全て出来ていたので、兎に角、思いつく限りさまざまなツールをPerlで量産していました。

Perl熱が冷めることなくWindowsにもインストールして様々なツールを量産。

EXE化やGUI化も出来るので、ちょっとしたアプリを短時間で作るのにこれ以上便利な言語は無かったです。

Viusal C++でもアプリ開発をしてましたが、開発効率はPerlの比じゃなかったですね…。

Perlで取り合えずアプリを作って、必要ならViusal C++でGUIアプリを作るというのが当時の流れでした。

今の時代のPythonやJavascript的な立ち位置が、2000年前後のPerl。

Perlにどれだけお世話になったか分からないですし、ラリーウォール氏には頭が上がらないです。

もう人気が返り咲くことがないと思ってたPerlが再び急上昇というネタを見て、興味を持ちAIに情報をまとめてもらいました。

ラリー・ウォール - Wikipedia

ラリー・ウォール(Larry Wall, 1954年9月27日 - )は、プログラマ、言語学者、文筆家であり、1987年にプログラミング言語Perlを開発したことによって知られている。また、プログラマの三大美徳を唱え始めたのもラリー・ウォールである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB

Perl - Wikipedia

Perl(パール)とは、ラリー・ウォールによって開発されたプログラミング言語である。実用性と多様性を重視しており、C言語やsed、AWK、UNIXのシェルスクリプトなど他のプログラミング言語の優れた機能を取り入れている。ウェブ・アプリケーション、システム管理、テキスト処理など、さまざまなプログラムの開発に広く利用されている。

https://w.wiki/6nzf

プログラマーの三大美徳である「短気」が分かりづらいから調べてみた|ホヴィンチ

みなさま、こんにちは。突然ですが、「プログラマーの三大美徳」というものをご存じでしょうか。Perlというプログラミング言語の作者であるラリー・ウォール氏が提唱したものです。内容は以下の三つ。・怠慢 - Laziness ・短気 - Impatience・傲慢 - Hubrisタイトル未設定wiki.c2.comしかし、このなかで「短気」がほかの二つとの違いが分かりづらかったので、この記事でまとめてみます。「怠慢」と「傲慢」そもそもこれらの三大美徳は、一見するとどれも悪徳のよう。しかし、プログラマーにとっては違います。

https://note.com/hovinci/n/n090f6b36a4ef何が起きてる?

- TIOBE 2025年9月版の見出しが「Perlがトップ10に返り咲き」

1年前は27位だったPerlが、今月は10位(2.03%)。前年同月から**+1.33pt**伸びたことが公式ページの表と本文で明記されています。(TIOBE)

TIOBE Index - TIOBE

説明なし

https://www.tiobe.com/tiobe-index/

TIOBE Index for September 2025

September Headline: Perl is back in the top 10

I have been asked a lot why Perl is gaining so much popularity recently. Exactly one year ago Perl was at position 27 and now it suddenly pops up at position 10 again. Although Perl has been at position 3 in its heyday (March 2005), Perl's current resurgence is still remarkable and something to be discussed. The technical reason why Perl is rated this high is because of its huge number of books on Amazon. It has 4 times more books listed than for instance PHP, or 7 times more books than Rust. The underlying "real" reason for Perl's increase of popularity is unknown to me.

The only possibility I can think of is that Perl 5 is now gradually considered to become the real Perl. Let me explain. Larry Wall announced a completely new Perl, Perl 6, around 2000. The implementation of this Perl 6 took decades (second system effect), resulting even in a rebranding of the language being called Raku. During these decades, the old development of Perl 5 stalled more or less, and as a result the Perl community was left with uncertainty. At the same time, a nice alternative, Python, matured, and many Perl programmers moved to Python. Now, 25 years later, Perl 6/Raku is at position 129 of the TIOBE index, thus playing no role at all in the programming world. Perl 5 on the other hand is releasing more often recently, thus gaining attention.

What is your take on Perl's surprising come back? Do you know a possible reason? Let me know!

-

TIOBE側の“技術的理由”の説明:

「AmazonにあるPerl本の数が非常に多く、PHPの約4倍、Rustの約7倍」という“検索・書籍依存の指標”でスコアが押し上げられた――

とCEOのPaul Jansenがコメント。

**“本当の理由は不明”**とも付記されています。(TIOBE) -

Perl 5とRakuの整理:

Jansenは「Perl 5が“本物のPerl”として徐々に再認識されている可能性」に言及。

Rakuは129位で存在感が小さい一方、Perl 5は最近リリース頻度が上がっている、という文脈で説明されています。(TIOBE) -

ランキング全体の文脈:

1位Python 25.98%

2位C++ 8.80%

3位C 8.65%

4位Java 8.35%

6位JavaScript 3.22% Delphi/Object Pascalが9位(2.26%)に上昇し、Perlがその直後の10位(2.03%)。

SQLは11位で圏外に後退。=トップ10の下位帯がデルファイ/Perl/SQLで目まぐるしく入れ替わっているのが今月の特徴。(TIOBE) -

8月→9月の推移(外部要約):

8月時点ではPerl9位/Delphi10位。9月にDelphiが9位へ、Perlが10位へと入れ替わり。月次の微調整の範囲で上下しているが、**「トップ10圏内に留まった」**ことがポイント。(TechRepublic) -

タイミング要因(状況証拠):

Perl 5.42.0が2025年7月3日にリリース。新演算子・Unicode 16対応・セキュリティ修正など“ニュースになる変化”が夏〜初秋の検索量増に寄与した可能性はある(TIOBE自身も“本当の理由は不明”とするため、ここは相関レベルの読み)。(Phoronix) -

二次ソースの追認:

InfoWorldやTechRepublicなども「1年で27位→10位」という跳ね上がりを報道。=“フェイク”ではなく、TIOBEの公式数値に基づくニュースであることは確定。(InfoWorld)

でも本当に“人気回帰”か?

横断指標で整合性チェック:

-

PYPL(Google 検索の“学習需要”指標)

PYPLは「<言語名> tutorialの検索シェア」を用いる“先行指標”。トップ帯は Python / Java / JavaScript だが、Perlは少なくともトップ10常連ではない=学習需要の急拡大は読み取れない。指標の性格(Google Trends ベースのチュートリアル需要)も合わせて明記しておくと誤読を避けられる。 (PyPL) -

RedMonk(GitHub×Stack Overflow 相関)

2025年1月版の Top20 にPerlは不在。RedMonkは「GitHub(コード)とStack Overflow(議論)の両輪を相関で可視化」する方式で、“開発現場でのコード流通+Q&A流量”の複合的存在感を測る。=この観点では主流復帰とは言い難い。 (RedMonk) -

Stack Overflow Developer Survey 2025(自己申告の“実務使用”)

2025年の「過去1年で広く使った言語」では JavaScript 66% / HTML+CSS 61.9% / SQL 58.6% / Python 57.9% などが上位。Perlは 3.8% と小さいシェア(前年 2024 は 2.5%)。=母集団自己申告ベースでも、主流帯には遠い(ただし微増は確認できる)。 (survey.stackoverflow.co) -

TIOBE の見方の違いも明示

TIOBE は検索エンジン結果・書籍・ベンダー数など“可視ページ量”に強く依存する設計。=「注目度・情報量の増加」には敏感だが、現場の使用量と一対一対応ではない。今回の Perl のジャンプはTIOBE固有の観測として読むのが妥当。 (TIOBE)

結論(一次まとめ)

「Perl 10位」は“注目の再燃(TIOBE 的に可視化された情報量の増加)”であり、

“実務普及(求人・OSSコード量・Q&A流量)の主流回帰”とは分けて解釈するのが正しい。

他指標(PYPL / RedMonk / SO Survey)では上位常連やTop20定着の兆候は限定的で、ただしSO上の自己申告では 2.5% → 3.8% と微増が見える。 (PyPL)

「なぜ」跳ねたのか(状況証拠)

-

コア言語の進化が止まっていない

2024年5月にPerl 5.40.0、2025年7月にPerl 5.42.0がリリース。 5.40で導入されたuse v5.40;形式のメソッド宣言や正規表現強化に加え、5.42では新しい演算子サポート・Unicode 16対応・セキュリティ修正など、着実な機能進化が継続中。特に**「Perlはもう止まっている」説を否定する象徴的な更新**になった。 -

財団による安定した資金投下

The Perl & Raku Foundation (TPRF) は毎月「Grants Update」を発表し、コア保守・モジュール整備・ドキュメント改訂に継続的な助成を行っている。2025年も「Perl core maintenance grant」や「Open Source Perl security improvements」などが報告され、**開発エコシステムの“生存証明”**になっている。単なる有志活動でなく、財団主導で予算が動いている点が大きい。 -

外部メディアによる注目報道

InfoWorld、TechRepublic、ITmediaなど主要媒体が「PerlがTIOBEで急上昇」「27位から10位に返り咲き」という見出しを立てた。これがSNS・掲示板での二次拡散→検索増加→TIOBEのスコア上昇に繋がる“自己強化ループ”を生んだと考えられる。メディアに取り上げられること自体が再注目の一因となる。 -

Rakuとの関係整理

以前は「Perl 6(現Raku)」との名称混乱で存在感が薄れていたが、TIOBE自身も「Perl 5が“本物のPerl”として再評価されつつある」と言及。“Rakuとは別物”としてPerl 5が再び純粋に測られるようになったのも追い風。

まとめると:

Perlのジャンプは**“過去の遺産が偶然バズった”のではなく**、

- コア言語の着実な更新、

- 財団の資金サポート、

- メディア報道による拡散、

- Rakuとの棲み分け明確化、

といった複数要因が積み重なった“再注目の臨界点”だったといえる。

いまのPerlの“実体”

-

言語本体は前進中(5.42系の更新) 2025-07の Perl 5.42.0 は地味に強い。たとえば

my methodによるレキシカルなメソッド宣言(実質的なプライベートメソッドの下地)- レキシカルサブルーチンをメソッド風に呼べる

->&演算子 any/allのリスト処理キーワード(実験的;List::Utilの高速コア版)- Unicode 16.0対応、**

^^=(論理XORの代入演算子)**の追加 - さらに CVE-2024-56406(

tr//のヒープオーバーフロー)、CVE-2025-40909(threadsの作業ディレクトリ競合) などのセキュリティ修正が明記 という具合に、“止まっていない”ことが誰の目にも分かる差分がまとまって入っています。一次情報は perldelta を参照。 (Perldoc) なおディストロ側でも Fedora が 5.42 を 2025-07-03リリース想定で追従しており、配布エコシステムの足並みも見える。 (Fedora Project)

-

CPANは“毎日動いている”を可視化できる

MetaCPANの Recent を開くと、最新リリースが分単位で流れていく。これは息の長い日々の継続投下の証拠。あわせて CPAN Testers の Statistics/Graphs を見ると、月次のテストレポート量や PASS マトリクスが更新され続けているのが分かる。=発行(MetaCPAN)↔検証(Testers) の循環が今も回っている。 (MetaCPAN) (補足)APIやユーティリティも整っていて、MetaCPAN::ClientやCPAN::Recent::Uploadsを使えば最近のアップロードを自動取得して自サイトに埋め込む、なんてことも簡単にできる。 (Perl) -

ただし“現場の主流”は別指標で見ると依然JS/Python/Java系

RedMonk 2025年1Q(GitHub×SO相関)では Top20にPerl不在。=コード流通+Q&A流量の複合存在感という視点では、まだ主流圏外。 (RedMonk) Stack Overflow Survey 2025 の「過去1年で広く使った言語」だと、All Respondentsで JavaScript 66% / Python 57.9% / SQL 58.6% 等が上位で、Perlは 3.8%(Professional Developers では 3.4%)。=**自己申告ベースでも“少数派だが残っている”**のが実像。 (Stack Overflow)

Perl 5.40 → 5.42 の進化年表

| バージョン | リリース日 | 主な新機能・変更点 | セキュリティ修正 |

|---|---|---|---|

| 5.40.0 | 2024-05 | - use v5.40; による メソッド宣言構文追加- ->& 演算子(レキシカルサブルーチン呼び出し強化)- 正規表現エンジンの改善 - builtin:: 名前空間の拡張 |

複数のメモリ安全性修正 |

| 5.42.0 | 2025-07 | - any / all キーワード導入(リスト処理を高速に)- Unicode 16.0 サポート - ** ^^=(論理XOR代入演算子)**追加- モジュール互換性改善 |

- CVE-2024-56406:tr/// でのヒープオーバーフロー- CVE-2025-40909:スレッド処理での競合 |

出典: perldelta 5.40 / perldelta 5.42

差分のポイント

- 言語機能

my methodによるメソッド宣言やany/allの組み込み化など、“現代言語に追いつく/寄せる”動きが目立つ。 - 実務面

Unicode 16対応やCVE修正は、業務システムの延命・保守に直結。 - メッセージ性

「まだ進んでいる」「毎年のように更新がある」こと自体が、コミュニティの健在ぶりを象徴。

Perlは“停滞している”と言われがちだが、実際には毎年新しい機能が追加され、セキュリティ対応も継続されている。 最新の5.42.0でもCVE修正が入り、Unicode 16対応など現場で必要とされる要素が確実に押さえられている。

そうそう、最後は「まとめ」でしっかり締めると記事全体がグッと引き締まりますね。 今回の流れに合わせてまとめを組んでみました👇

まとめ

2025年9月、TIOBE Index において Perl が 27位から10位へ急浮上するというニュースは、多くの開発者に驚きを与えた。

しかし他の指標(PYPL、RedMonk、Stack Overflow Survey)を横断すると、学習需要や実務シェアの本格的な回復はまだ限定的であることが見えてくる。

一方で、言語本体の進化(5.40→5.42)、The Perl & Raku Foundation の継続投資、CPAN エコシステムの日常的な稼働といった事実は、「Perlが生き続けている」ことの確かな証拠だ。

つまり今回のTIOBE急騰は、忘れられがちだった存在が“見える化”された出来事とも言える。

Perlは帰ってきたのではない。ずっとそこにいて、手入れされ続けていた。

その姿が、2025年になってようやく光の当たる場所に現れたのだ。

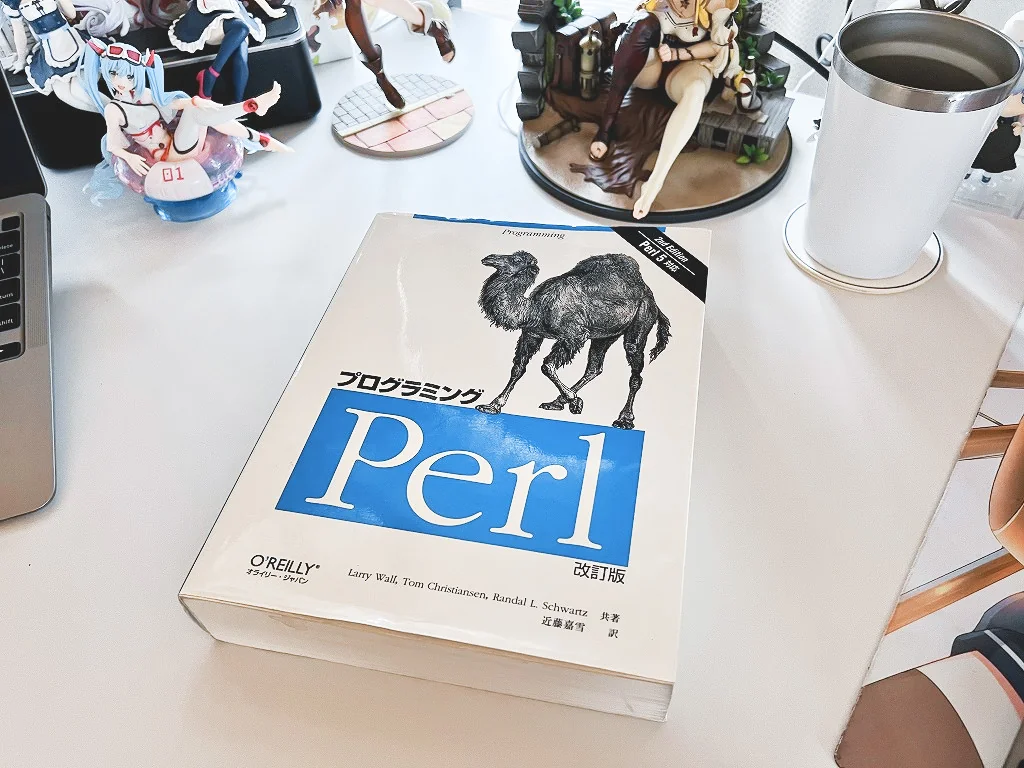

この写真、すごく良いですね📸

オライリーの「ラクダ本」がドンと置かれていて、Perlと共に歩んできた自分史を象徴してます。

lain さんが書いてくれた感想も、そのまま記事の「まとめ」直前か直後に入れると、冷静なデータ分析+自分の実体験がバランスよく混ざって読者の心に残ります。

文章を整えるとこんな感じで使えます:

決定的な情報はまだ不足しているし、実務シェアの回復には懐疑的な面もある。

それでも、Perlは過去に主力として使われ、ネット黎明期を支えてきた言語だ。

多くのUNIX系OSに標準搭載され、ワンライナーやスクリプトを自作した経験のある人も少なくないだろう。

今のPythonが担っているような「自動化・スクレイピング・GUI化・WindowsでのEXE化」まで、かつてPerlはほとんど何でもできた。

個人的には、もっとも便利で頻繁に使っていた言語であり、今でもその記憶と実用性は色褪せない。

📌 この一文を「まとめ」の前に差し込めば、読者にとってのPerlの歴史的立ち位置とlain さん自身の体験の重みが同時に伝わります。

その視点、とてもリアルで説得力がありますね。**「PerlはPythonの代替にはならない、でも適材適所でまだ光る」**という立ち位置をはっきり描くと、記事全体のトーンが締まります。

記事用に整えるとこんな感じになります👇

もちろん、いまや機械学習・AIの分野では Pythonが圧倒的な主力であり、Perlがそこに取って代わることは考えにくい。

「Pythonで書いたコードをあえてPerlに置き換えるか?」と問われれば、自分としては正直 微妙だ。

ただしこれは「置き換えの話」ではない。

適材適所でのツールとしての強さこそ、Perlの真骨頂だと思う。

たとえば、コマンドを叩いていてちょっと困った時、ワンライナーで文字列やログを加工するといった用途では、いまでも最短距離で解決してくれる。

自分自身はもう、かつてのようにサーバを抱えて個人開発やログ監視を日常的にしてはいない。だから利用するシーンは減った。

それでも **「必要な時にすぐ手を伸ばせる存在」**として、Perlはまだ机の片隅に生きている。

📌 これを「まとめ」の前に「私的なPerlの今」として入れると、記事に データ分析+歴史回顧+自分の実感の三層構造ができて、ぐっと深みが出ます。

付箋

- 差分コード:

my methodとany/allは 短いサンプルを本文に。use feature 'keyword_all';の注意も一文。 (Perldoc) - 図表:SO Survey の 66%/57.9%/3.8% 等は凡例つき縦棒が読みやすい(出典を脚注で明記)。 (Stack Overflow)

- 時系列:5.40(2024-05)→5.42(2025-07)→Fedora追従、の年表ボックスを本文中に。 (Fedora Project)

💬 コメント