1. はじめに

Tim Paterson(1956年6月1日生)は、S-100バス向け8086ボードを製造していたSeattle Computer Products(SCP)の若手エンジニアとして頭角を現し、1980年にQDOS(のちの86-DOS)を生み出した人物である。

QDOS/86-DOSはIBM PC(1981年8月12日発表)のOSとして採用されるMS-DOSの原型となり、1980年代のPC史に決定的な影響を与えた。

出自と初期キャリアは公教育→ワシントン大学CS卒(1978年)→SCP入社という流れで、大学時代は小売の修理現場で腕を磨いている。

(ウィキペディア)

Tim Paterson

While an employee at Seattle Computer Products in Tukwila, Tim Paterson developed a disk operating system, 86-DOS, to run the company’s newly developed computer. Microsoft purchased the rights to 86-DOS, did some further development, and renamed it MS-DOS. Microsoft made a quick deal with IBM, which used MS-DOS to operate its first personal computer.

https://mohai.org/collections-and-research/search/item/2000.107/-.073.28%23.01/

Tim Paterson - Wikipedia

Tim Paterson (born 1 June 1956) is an American computer programmer, best known for creating 86-DOS, an operating system for the Intel 8086. This system emulated the application programming interface (API) of CP/M, which was created by Gary Kildall. 86-DOS later formed the basis of MS-DOS, the most widely used personal computer operating system in the 1980s.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Paterson?utm_source=chatgpt.com2. 8086時代の到来と「OS不在」という商機

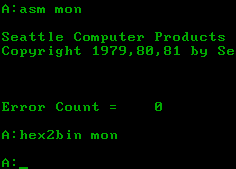

SCPはIntel 8086の登場直後にS-100バス用8086 CPUボードを設計・出荷(デモ: 1979年6月、出荷: 同年11月)。

しかし当時の事実上の標準OSであるCP/Mの16ビット版(CP/M-86)が遅延し、SCPのハードはOS不在で売れなかった。

MicrosoftのStandalone Disk BASIC-86こそ動いたが、汎用OSがない――この市場の穴を埋めるために、24歳のPatersonは1980年4月からQDOSの実装を開始した。

0.10は同年7月に完成、0.11は8月、12月に86-DOSへ改称される。

(ウィキペディア)

86-DOS - Wikipedia

86-DOS (known internally as QDOS, for Quick and Dirty Operating System) is a discontinued operating system developed and marketed by Seattle Computer Products (SCP) for its Intel 8086-based computer kit.

https://en.wikipedia.org/wiki/86-DOS?utm_source=chatgpt.com設計思想:CP/M互換のAPI + FATの採用

QDOS/86-DOSはCP/M-80のAPIを参照しつつも、8086向けに再設計された独自実装である。

CP/Mの弱点(キャッシュの明示フラッシュ忘れでディスク破損しやすい等)を避けるため、操作ごとにディスクへ書く保守的設計を採用。

ファイルシステムはCP/M流ではなく、MicrosoftのFAT系を取り込み、8.3形式やデバイス名の特殊名をOS内のデバイスファイルとして扱うなど、のちのDOS文化へ直結する選択がここで固まった。

(ウィキペディア)

FAT採用の背景には、Patersonが1979年5月にMicrosoftに“客員”として赴き、Standalone Disk BASIC-86や同社のMDOS/MIDASで使われていたFATを直接知った経緯がある、という技術史も残る(National Computer Conference 1979での展示記録含む)。

(ウィキペディア)

File Allocation Table - Wikipedia

File Allocation Table (FAT) is a file system developed for personal computers and was the default file system for the MS-DOS and Windows 9x operating systems.[3] Originally developed in 1977 for use on floppy disks, it was adapted for use on hard disks and other devices. The increase in disk drive capacity over time drove modifications to the design that resulted in versions: FAT12, FAT16, FAT32, and exFAT.

https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table?utm_source=chatgpt.comライセンスと買収:1980–1981年の動き

IBMがPC計画でOSを探すなか、Microsoftは1980年12月、SCPから非独占ライセンスを取得し(一般に $25,000 と記述される)、IBM向けの適合作業に着手。

翌1981年7月27日 、PC出荷の約2週間前にMicrosoftは86-DOSの 全権利を買い取り 、名称を MS-DOS へ統一してOEM各社に供給する体制を敷いた(買収額は計算方法で $50,000または$75,000 とされる資料がある)。

(This Day in Tech History)

Microsoft Buys Full Rights to 86-DOS - This Day in Tech History

July 27, 1981 About two weeks before IBM begins shipping the first IBM PC, Microsoft buys the full rights to the operating system 86-DOS, formerly known as QDOS (Quick and Dirty Operating System), from Seattle Computer Products for $50,000. Microsoft had previously paid $25,000 to SCP for a non-exclusive license in December 1980 in order…

https://thisdayintechhistory.com/07/27/microsoft-buys-full-rights-to-86-dos/?utm_source=chatgpt.comPaterson本人は1981年5月~1982年4月にかけてMicrosoftに在籍し、IBM向けPC-DOS 1.0/1.1期の調整・製品化局面に関与している(のちに再入社も複数回)。

(ウィキペディア)

Tim Paterson - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Paterson?utm_source=chatgpt.com「盗用」論争への本人の立場と史料的評価

86-DOSはCP/M互換APIであるが、CP/Mのソースを閲覧・転用した事実はないというのがPatersonの一貫した主張であり、内部実装もFAT系FSなど根本が異なる。

CHM(Computer History Museum)は「MS-DOS ≠ CP/M」の立場で、似てはいるが別実装と整理する。

2004年の書籍に対するPatersonの名誉毀損訴訟は退けられ、書籍側の叙述は意見表明の範囲と判断された。

(CHM)

Microsoft MS-DOS early source code

Rather than using IBM proprietary components developed for their many other computers, the IBM PC used industry standard commercial parts. That included adopting the Intel 8088 microprocessor as the heart of the computer.

https://computerhistory.org/blog/microsoft-ms-dos-early-source-code/?utm_source=chatgpt.comSCPとMicrosoftの和解(1986)

SCPはその後、ライセンス解釈を巡ってMicrosoftと係争し、1986年12月にMicrosoftが $925,000 を支払う形で 和解 している。

一次報道としてUPIのアーカイブが残る。

(Upi)

Microsoft settles license lawsuit for nearly $1 million - UPI Archives

Microsoft Corp. said it agreed to pay Seattle Computer Products Inc. nearly $1 million in an out-of-court settlement, ending jury deliberations in a $60...

https://www.upi.com/Archives/1986/12/16/Microsoft-settles-license-lawsuit-for-nearly-1-million/6032535093200/?utm_source=chatgpt.comMSX-DOSとその後

1983年、Paul Allenの依頼でPatersonはMS-DOS 1.25のZ80版としてMSX-DOS を請け負い、1984年 に完成。

MSX-DOSはCP/M-80資産との互換を意識しつつ、MS-DOS流のCOMMAND.COMとFAT12を持ち込んだことで、MSXとIBM PC間のメディア互換 という現実解を与えた。

彼は同時期に独立企業Falcon Technology を設立し、1986年にMicrosoftへ買収 され、以後も数度にわたりMicrosoftで開発業務(90年代はVisual Basic 関連)に従事している。

(ウィキペディア)

MSX-DOS - Wikipedia

MSX-DOS is a discontinued disk operating system developed by Microsoft's Japan subsidiary for the 8-bit home computer standard MSX, and is a cross between MS-DOS v1.25 and CP/M-80 v2.2.

https://en.wikipedia.org/wiki/MSX-DOS?utm_source=chatgpt.com技術的評価:短期実装と長期影響

QDOS/86-DOSは数か月単位 で立ち上がった“間に合わせ”に見えるが、SCPの販売危機(OS不在) という極めて現実的要請に対して、最小コストで最大互換 を成立させた実装だった。

EDLIN などのツールを含む早期版の連続的改良の記録(0.10→0.11→0.2…)や、8.3・FCB・デバイスファイル名等の採用は、その後10年以上続くPCソフトの前提を形作っている。

CHMによるMS-DOS 1.x/2.0のソース公開 や86-DOSの詳細年表からも、短期実装が長期規格へ昇華 した経路がたどれる。

(ウィキペディア)

86-DOS - Wikipedia

86-DOS (known internally as QDOS, for Quick and Dirty Operating System) is a discontinued operating system developed and marketed by Seattle Computer Products (SCP) for its Intel 8086-based computer kit.

https://en.wikipedia.org/wiki/86-DOS?utm_source=chatgpt.com出典(主要/一次資料寄り)

- Computer History Museum(CHM)によるMS-DOS史とソース公開の解説(「MS-DOS ≠ CP/M」の見解を含む)。(CHM)

- UPI: 1986年のSCP vs Microsoft訴訟和解報道($925,000)。(Upi)

- 86-DOS/Tim Paterson/Seattle Computer Productsの詳細年表(早期版のバージョン・月次)。(ウィキペディア)

- FAT採用の経緯(1979年のMicrosoftでの接点、MDOS/MIDAS等の系譜)。(ウィキペディア)

- Paterson自身の反論・立場(“DOSはCP/Mのコピーではない”)。(dosmandrivel.blogspot.com)

- 86-DOSの販売・買収タイムライン(ライセンス$25,000、全権購入$50,000/または$75,000とする史料差異の指摘)。(This Day in Tech History)

- MSX-DOS開発史(1983–84の請負・技術的方針)。(ウィキペディア)

3. 86-DOSとMS-DOSの誕生

ライセンスから買収まで(1980–1981)

1980年12月、MicrosoftはSeattle Computer Products(SCP)が開発していた86-DOS(当初名はQDOS)を2万5千ドルの非独占ライセンスで取得した。

翌1981年夏、クローンメーカーへの再ライセンスを見据え、Microsoftは追加5万ドルで全権利を買収する。買収は7月27日に完了したとされ、これにより名称はMS-DOSへ統一された。

(CHM)

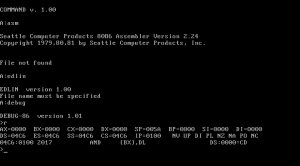

IBM PCへの適合とPC-DOS 1.0

Microsoftは1981年5月にTim Patersonを採用し、IBMの8088ベース試作機へ移植・調整を進めた。パターソンはフロリダ州ボカラトンのIBMチームとほぼ日次でやり取りし、受け取った指摘を反映して短期反復で完成度を上げていく。

PC-DOS 1.0は1981年7月に完成、同年8月12日のIBM PC(5150)発表に合わせて出荷された。

(CHM)

バージョン対応(86-DOS ↔ MS-DOS/PC-DOS)

86-DOSの系譜では、0.3(1980-11-15) でSCP→Microsoftの初ライセンスに到達し、0.33/0.34(1980年12月) でOEM配布体裁に整備。

IBMからの要請を受けた0.42(1981-02-25) ではディレクトリエントリを16→32バイト 化し、更新日付 や 16MB超に向けたサイズ表現 を導入、のちのFAT12 互換へつながる基盤が固まった。

86-DOS 1.10(1981-07-21) がMS-DOSへの改称直前版で、PC-DOS 1.0 は 1.10〜1.14系 に相当と評価される。

(ウィキペディア)

名称と流通:MS-DOSとPC-DOSの分岐

Microsoftは自社ブランドのMS-DOSをOEM各社へ供給しつつ、IBM向けにはPC-DOSとして提供した。PC-DOS 1.0 は 1981年8月 のIBM PCと同時に登場、以後 2.0(1983年3月、サブディレクトリ/HDD対応強化) など大改版が続く。

(ウィキペディア)

CP/M-86の遅延と価格差の現実

IBMは当初 CP/M-86 も選択肢に置いたが、製品化の遅延と 価格差 が普及に響いた。

IBM PC発売時、PC-DOS 1.0は約40ドル で提供され、CP/M-86は約240ドル と高価だったため、ユーザー選好はPC-DOSに傾いた。

(WIRED)

ライセンス条項と法的余波(SCP vs. Microsoft)

SCPは86-DOS売却後も自社ハード同梱ならロイヤリティなし でDOSを配布できる権利を保持していたが、解釈を巡ってMicrosoftと紛争となる。1986年12月 、Microsoftが約92.5万ドル を支払う和解 で終結した。

(Upi)

技術的意味合い

86-DOSはCP/M互換API を提供しつつ、内部実装ではFAT系ファイルシステム を採用することで、短期実装(1980年4月開始→同年7月0.10) を市場標準 へ押し上げた。

IBMの量産波に乗る形で “応急の最小実用” が 世界標準 となり、のちのDOS文化と互換エコシステム(8.3形式、FCB、デバイス名など)を規定した。

(ウィキペディア)

一次・一次相当ソース

- Computer History Museum(CHM):$25,000ライセンス(1980-12)/$50,000全権買収(1981夏)、PC-DOS 1.0(1981-07)完了 の時系列。(CHM)

- Softalk 1983(インタビュー):IBMボカラトンとの日次往復による仕上げの描写。(landley.net)

- IBM公式ヒストリー:1981-08-12のIBM PC発表。(IBM)

- PCjs:PC-DOS 1.00の完成とアナウンス時期。(pcjs.org)

- UPI:1986年のSCP訴訟和解(約$925,000)。(Upi)

- Wikipedia(補助的参照・版次記録):86-DOSの0.3/0.33/0.34/0.42/1.10等の詳細、PC-DOSとCP/M-86の価格差の概観。(ウィキペディア)

4. MS-DOSへの影響と評価

「最小実用」から「世界標準」へ

1981年のIBM PC採用を契機に、86-DOS改めMS-DOS/PC-DOSは事実上の業界標準となった。

1995年のWindows 95が登場するまでの10年以上、DOSはPC互換機の共通基盤として世界を席巻した。

その影響は単なるOSの枠を超え、ハードウェア設計・アプリケーション開発・教育・文化にまで及んだ。

設計思想の強み

-

シンプルで直接的:

86-DOSはわずか数か月で実装されただけに、構造が単純で理解しやすかった。

BIOS+IO.SYS+COMMAND.COMという最小三部構成 は開発者にとって扱いやすく、学習コストが低かった。 -

CP/Mとの互換API:

既存のCP/M-80用アプリケーションを短期間で移植可能にした。

これによりソフトウェアベンダーは早期からDOS対応を進め、アプリ供給の豊富さが普及を加速した。 -

8086向け最適化:

セグメントメモリモデル、レジスタ構造に合わせた効率的設計。

Z80や8080からの単純移植に比べ、16ビットCPUのポテンシャルを引き出せた。 -

迅速な改良サイクル:

1980年4月着手→7月0.10完成→1981年夏IBM採用と、1年余で世界標準へ。

0.42でのFAT12準備、1.10での安定化など、連続的な改良が可能な軽量コードベースだった。

長期的影響

-

FATファイルシステム

MS-DOSに組み込まれたFATは、のちに FAT16/32 へ拡張され、フロッピーからハードディスク、さらにはUSBメモリやSDカードに至るまで 40年以上存続 するロングライフ仕様となった。 -

「8.3」命名規則とデバイス名文化

C:\AUTOEXEC.BAT や PRN/CON といったDOS特有の文化は、ユーザー体験として強烈に刷り込まれ、Windows 95以降も長く互換を引きずった。 -

アプリケーション・エコシステム

WordPerfect、Lotus 1-2-3、dBASEなど、80年代を代表するビジネスアプリはDOS環境で広がった。これらが「PC=業務の標準機」という社会的認知を固めた。 -

教育的影響

世界中の学生や趣味人が「C:>」のプロンプトを通じてコンピュータに触れた。DOSは入門的OSであると同時に、プロの開発環境としても機能し、二重の層で人材育成に貢献した。

評価の二面性

-

称賛される点:

- 「動けばいい」という実用主義を貫いたエンジニアリング。

- ハードの売れ行き不振を逆手に取り、市場の隙間を埋めて標準化した戦略的機敏さ。

-

批判される点:

- メモリ空間の制約(640KB問題)や拡張性不足は長年の足かせとなり、後世のエンジニアから「アーキテクチャ的負債」とみなされる。

- ファイル名やデバイス名衝突、単一タスクの限界などは、1980年代後半にはマルチタスク志向のUNIXやMac OSと比較されて見劣りした。

Tim Patersonの名と影

技術的貢献は計り知れないが、DOSの商業的成功はMicrosoftの功績として記憶されることが多い。

- IBM PCの出荷時、世間は「Bill GatesのOS」と受け止め、開発者の名はほとんど伝わらなかった。

- Paterson本人も1981年~1982年のMicrosoft在籍後は影に退き、世間的認知は限定的だった。

- ただし2000年代以降、Computer History Museumのソース公開やインタビューにより、86-DOSの短期間実装とその歴史的意義が再評価されている。

総括

MS-DOSは「急造の応急処置」が「世界標準」に変わった希有な例である。

その背後には、わずか24歳のTim Patersonの設計思想と、彼の俊敏なコーディングがあった。

シンプルさと移植性は、IBM PCの成功とPC互換機の波に乗ることで一気に世界を覆った。だが、その功績の大部分は「Microsoft」というブランドに吸収され、Patersonの名は長らく埋もれてきた。技術的評価と歴史的評価のギャップこそ、86-DOS/MS-DOSの光と影を象徴している。

「影のプログラマー」としての位置づけ

巨人の背後に消えた名

Tim Patersonはしばしば「DOSの父」と呼ばれる。

しかし商業的な成功物語において、世間が光を当てたのは Microsoft と IBM だった。

1981年のIBM PC発表では「Bill GatesがOSを提供」という見出しが躍り、新聞や雑誌は Microsoftブランド を中心に報じた。

事実上の開発者であるPatersonの名は、その時点でほとんど登場しない。

彼は自らの著作権を売却し、数年間のMicrosoft勤務を経て姿を消す。社会的認知の差は、あまりにも大きかった。

エンジニアの純粋な成果

Patersonの実装した86-DOSは、設計的には「急造の間に合わせ」だった。

それでも、CP/M互換APIとFATファイルシステムを融合させた成果は、PC産業の土台を築いた。

彼のコードは短期間で書かれ、単純さゆえにIBM PCへ適合しやすかった。

この「必要最小限で動くものを作る」という実装哲学は、のちに 最小実用プロダクト(MVP) の先駆けとさえ評される。

にもかかわらず、その功績は「MicrosoftがDOSをIBMに供給した」というシナリオに吸収され、個人の名声は切り落とされた。

訴訟と再評価の過程

2000年代に入り、書籍や記事の一部で「DOSはCP/Mの盗用」という言説が広がり、Patersonは名誉毀損訴訟を起こした。

裁判は退けられたが、Computer History Museumによるソース公開や本人の証言を通じて「独自実装」であったことは明確化された。

皮肉にも「盗作論争」を通じて、86-DOSの作者としてのPatersonの名は再び浮上することになった。

「影の功労者」としての歴史的位置づけ

もしPatersonがQDOSを実装していなければ、IBM PCの登場は数年遅れていた可能性が高い。

CP/M-86の遅延、Appleや他の16ビットシステムの限界を考えれば、86-DOSという「つなぎのOS」がなければ標準化の波は起こらなかっただろう。

彼は自らの利益よりも「動くものを届ける」ことを優先した結果、巨人の影に埋もれた。

Patersonは「DOSの父」であると同時に、「影のプログラマー」だった。

市場の成功と歴史の物語はMicrosoftを中心に語られるが、その背後で彼の数か月の努力が、世界のPC普及を数年早めた事実は消えない。

彼の立場は、歴史に埋もれたがゆえに、むしろ純粋に「エンジニアの仕事の本質」を映し出している。

5. レガシー

過去の遺物と現代への連続性

2025年の今、MS-DOSそのものは「過去の遺物」として位置づけられている。

最新のWindowsはNT系カーネルを基盤とし、DOSカーネルは消えて久しい。

しかし、その設計思想や文化は多層的に引き継がれ、コマンドライン文化、シンプルなAPI設計、実用主義という形で現代の開発者・利用者に影響を与え続けている。

1. コマンドライン文化の遺伝子

MS-DOSの C:> プロンプトは、世代を超えて開発者や利用者の記憶に刻まれている。

-

Windowsのコマンドプロンプト(cmd.exe)やPowerShellは、DOS由来のコマンド体系(dir, copy, delなど)を維持し続けた。

-

LinuxやUnixのシェル文化と相互に影響し合い、CLIを基盤とした自動化・スクリプト文化を定着させた。

-

ゲームやツールにおける「DOS風」インターフェースは、いまだにハッカー文化の象徴として再利用される。

2. シンプルなAPI設計

MS-DOSのAPIは、INT 21h割り込みを中心としたシンプルな体系だった。

-

関数番号+レジスタという最小限の規約は、アセンブリ初心者でも短期間で理解可能。

-

CP/M互換を保ちつつ、8086の命令セットを効率よく活用する構造は、「動けばよい」ではなく「学べば書ける」 設計思想を反映していた。

-

このミニマルAPI思想は、後のWindows API、さらにはPOSIX互換API にも通じる「開発者中心」の設計文化を根付かせた。

3. 実用主義=「短期間で動くものを作る」

Tim PatersonがQDOSを開発した背景は、SCPのハードを売るために必要な「動くOS」が存在しないという現実的要請だった。

-

「Quick and Dirty」と揶揄される名の通り、4月に着手 → 7月に0.10完成という異常なスピードで実装された。

-

しかしその短期実装は単なる試作品ではなく、IBM PCの標準OSに採用されるだけの完成度を備えていた。

-

この実用主義は、現代のMVP(Minimum Viable Product)思想やアジャイル開発に直結する先駆けとして再評価できる。

4. FATファイルシステムの遺産

-

86-DOSで採用されたFATは、MS-DOSを経てFAT12 → FAT16 → FAT32へと拡張され、現在もUSBメモリやSDカードの標準として生き続けている。

-

exFATを含め、FAT系は2020年代に至っても事実上の互換標準であり、Patersonの選択が持続的影響を与え続けていることは明白である。

5. エンジニア像としての継承

Patersonは「影のプログラマー」として歴史に埋もれたが、彼の姿勢は後世の開発者に象徴的なメッセージを残した。

-

完璧を追求するのではなく、現実に必要とされるものを短期間で届ける勇気。

-

大企業やブランドの背後に隠れても、純粋なコードは世界を動かす力を持つ。

-

名誉や名声が失われても、成果そのものが文化として残り続ける。

総括

MS-DOSは消え去ったが、その根にあった哲学は今も生きている。

コマンドラインの文化、シンプルなAPI設計、MVP的な実用主義、そしてFATファイルシステムの持続。

これらはすべて、24歳のTim Patersonが「OS不在」という商機に応えるために走り抜いた数か月から生まれた。

彼の遺産は、歴史の表舞台には映らなかったかもしれないが、現代の開発者の指先とディスクの中で、今も静かに息づいている。

6. 結び

Tim Patersonの物語は、コンピュータ史の中で奇妙な位置を占めている。

彼はわずか数か月でQDOS/86-DOS を形にし、それがそのままMS-DOS へと姿を変えて世界標準となった。

もし彼の仕事がなければ、IBM PCの登場は数年遅れ、PC互換機という市場の拡大もあり得なかっただろう。

だが、歴史のスポットライトは彼には当たらなかった。

表舞台に立ったのはMicrosoftとIBMであり、彼の名は「脚注」としてのみ語られることが多い。

名誉や富に恵まれず、不遇のまま「影」に身を置いたエンジニア――それがTim Patersonの宿命だった。 しかし、その「影」は決して無意味ではない。

シンプルで直接的な設計思想、CP/M互換と8086最適化を兼ね備えたAPI、そして「短期間で動くものを届ける」実用主義は、今日のソフトウェア開発にまで脈打っている。

FATファイルシステムのように、彼の成果は40年以上を経てもなお我々のデバイスに息づいている。

Tim Patersonは、まさに “影に生きた巨人” である。

彼の存在は、不遇であっても、名が忘れられても、純粋なエンジニアリングが世界を動かし続けることを示している。

「Programmer Legends」 シリーズにおいて、彼の名は技術史に刻まれるべき不可欠な一章であり、未来のプログラマーたちにとっても、影の中に輝く真実を教える物語として語り継がれていくだろう。

💬 コメント