![[MSX] MSXを動かしたコードの正体:BASICとDOSが築いた標準の裏側](https://humanxai.info/images/uploads/msx-basic-dos-history.webp)

概観:MSX の標準と基本構成

MSX は 1983 年に ASCII/Microsoft 主導で発表された共通仕様のホビーパソコン規格。

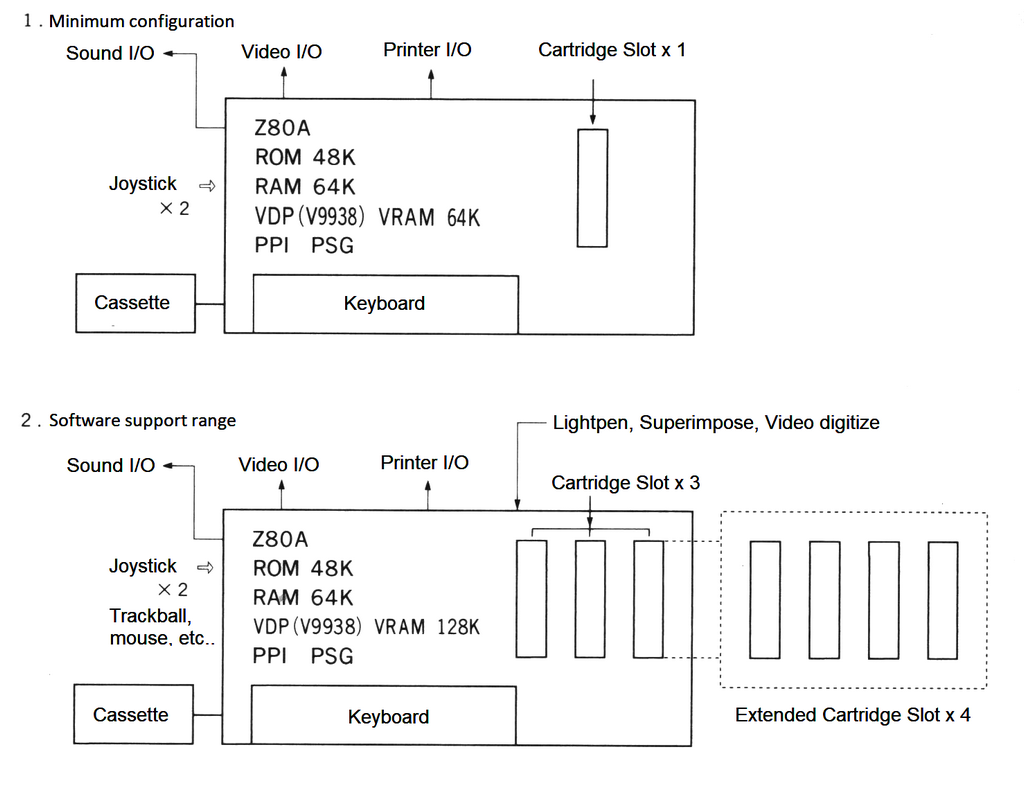

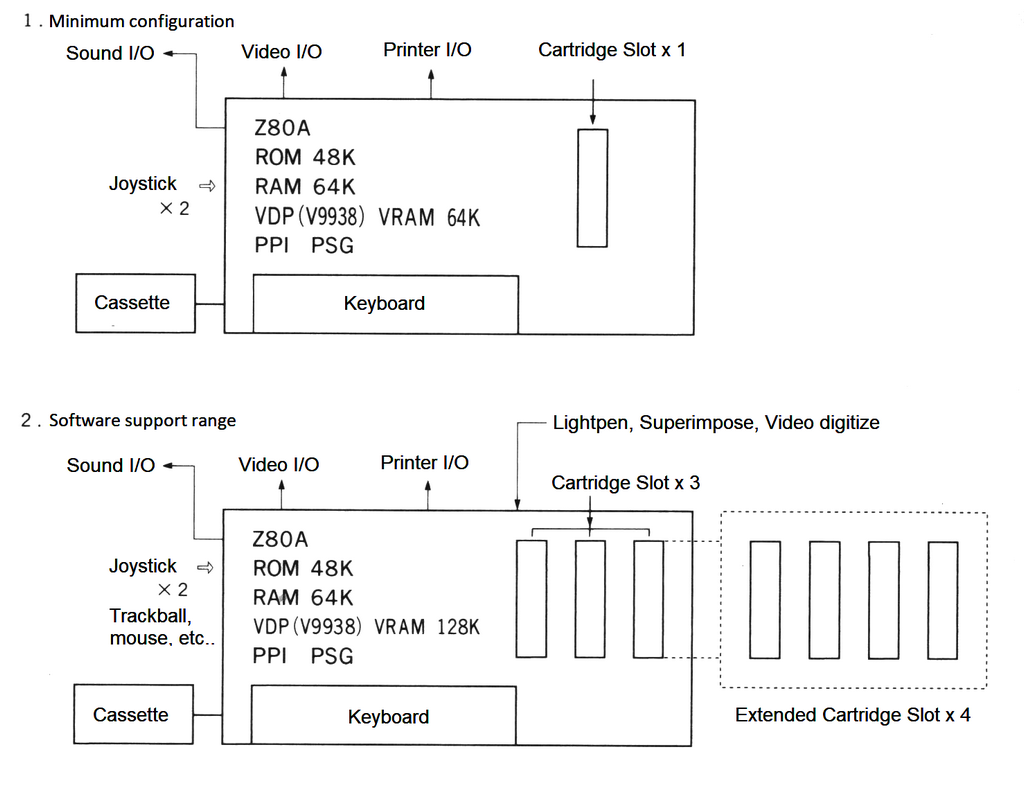

CPU は Z80A(約 3.58 MHz)、表示は VDP(初代は TMS9918A 系、MSX2 で Yamaha V9938、MSX2+ で V9958)、音源は PSG(GI AY-3-8910 互換。MSX-Engine 内蔵時は YM2149 互換) をコアに据え、拡張カートリッジの互換性を前提に設計された。

OS は MSX-BASIC と MSX-DOS が標準(MSX2 以降は MSX-DOS2、BASIC も 2.x/3.x に拡張)。(ウィキペディア)

MSX - Wikipedia

MSX is a standardized home computer architecture, announced by ASCII Corporation on June 16, 1983. It was initially conceived by Microsoft as a product for the Japanese market, and jointly marketed by Kazuhiko Nishi, the director at ASCII Corporation.

https://en.wikipedia.org/wiki/MSX?utm_source=chatgpt.comアーキテクチャ上の要点は次のとおり:

-

スロット方式の 64 KB 空間 × 4 ページ(16 KB 単位)

ROM(BIOS/BASIC/SUB-ROM)、RAM、拡張 ROM/周辺がスロット/サブスロットでマップされる。MSX2 技術資料のメモリマップでは、BASIC 起動時/MSX-DOS 起動時の割当て例が示されている。(konamiman.github.io)

CHAPTER 1 - MSX SYSTEM OVERVIEW

The official technical reference of the MSX2 system, converted to convenient markdown files

https://konamiman.github.io/MSX2-Technical-Handbook/md/Chapter1.html?utm_source=chatgpt.com

-

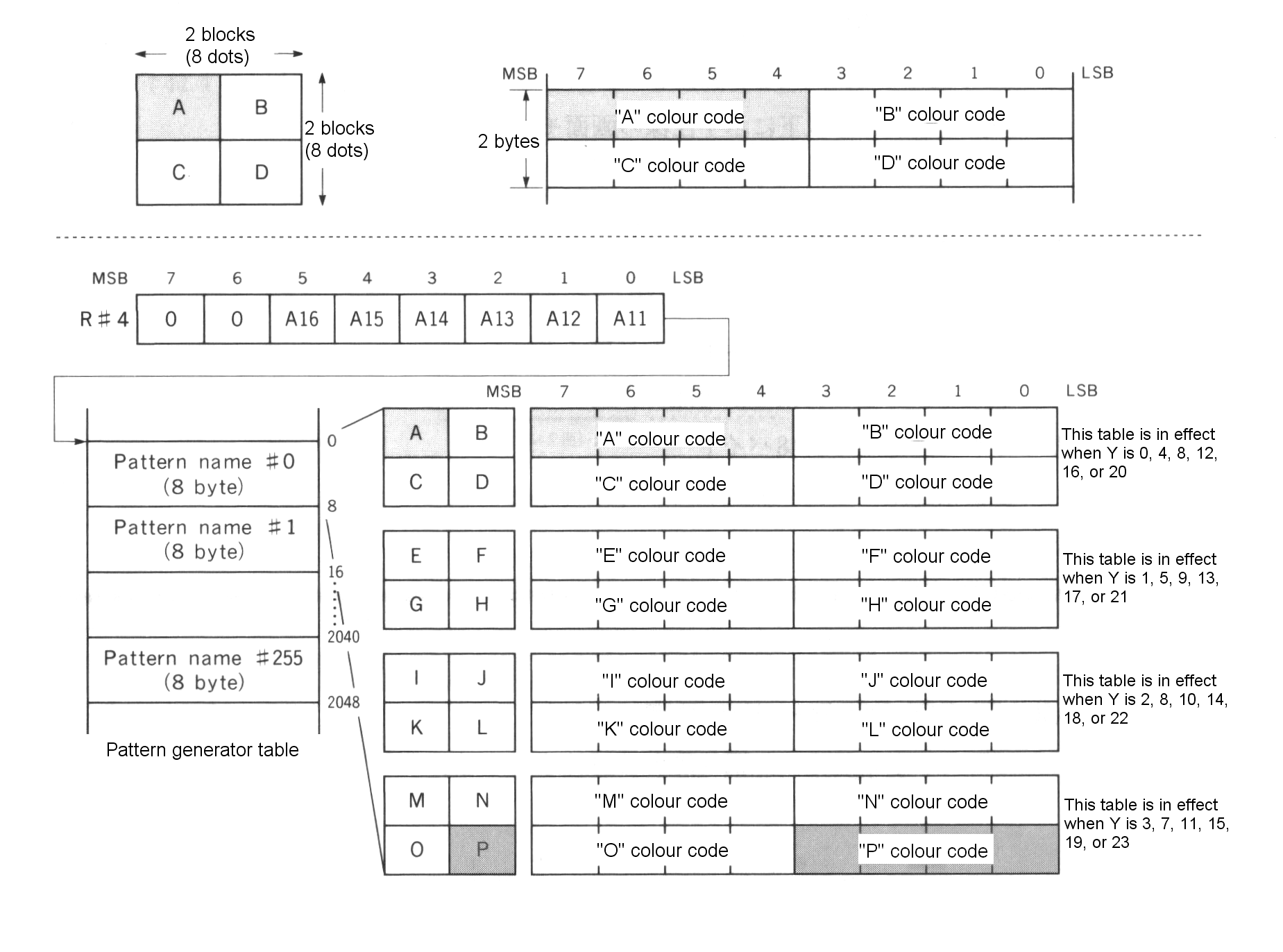

VDP(映像)

MSX1: TMS9918A(VRAM 16 KB)→ MSX2: V9938(64〜128 KB、上位グラフィック/スプライト強化、下位互換)→ MSX2+: V9958(さらに機能拡張)。V9938/V9958 は 9918A との互換を維持しつつ、新スクリーンモードや高速 VRAM 転送などを提供。(konamiman.github.io)

CHAPTER 4 - VDP AND DISPLAY SCREEN (Sections 1 to 5)

The official technical reference of the MSX2 system, converted to convenient markdown files

https://konamiman.github.io/MSX2-Technical-Handbook/md/Chapter4a.html?utm_source=chatgpt.com

-

PSG(音)

標準は AY-3-8910 互換の 3 音+ノイズ発生器。多くの機種では MSX-Engine に YM2149 互換 PSG と 8255 PPI などが統合され、コストと実装を簡素化した。

(ウィキペディア)

General Instrument AY-3-8910 - Wikipedia

The AY-3-8910 is a 3-voice programmable sound generator (PSG) designed by General Instrument (GI) in 1978, initially for use with their 16-bit CP1610 or one of the PIC1650 series of 8-bit microcomputers.

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Instrument_AY-3-8910GitHub - 53175ddd/AY-3-8910-Arduino: Controling GI AY-3-8910 with an Arduino Board

Controling GI AY-3-8910 with an Arduino Board. Contribute to 53175ddd/AY-3-8910-Arduino development by creating an account on GitHub.

https://github.com/53175ddd/AY-3-8910-Arduino

-

I/O と BIOS

キーボードやスロット制御は 8255 PPI、VDP へのアクセスは 0x99(制御)/0x98(データ) の I/O ポートを使用(MSX2 以降も継承)。BIOS はこれらデバイスを抽象化し、BASIC/DOS から統一的に叩ける。(konamiman.github.io)

CHAPTER 1 - MSX SYSTEM OVERVIEW

The official technical reference of the MSX2 system, converted to convenient markdown files

https://konamiman.github.io/MSX2-Technical-Handbook/md/Chapter1.html?utm_source=chatgpt.com

-

システムソフト

MSX-BASIC は Microsoft BASIC 系を基にした ROM 実装で、機種世代に応じてグラフィック/サウンド命令が拡張。MSX-DOS は CP/M-80 互換のシステムコールを備え、MSX-DOS2 でサブディレクトリ・環境変数・ハンドル等を追加し“16bit 的”な使い勝手に近づけた。(ウィキペディア)

MSX-DOS - Wikipedia

MSX-DOSは、アスキーとマイクロソフト、国内家電各社などを中心として1983年に策定されたホームコンピュータ(家庭用テレビに接続し直ぐに使用できる安価で便利なコンピュータの事)の統一規格「MSX」のシステム環境、OS(オペレーティングシステム)環境としてMSX-BASICと共に開発された。1983年、マイクロソフトは、MS-DOSをMSXに移植する契約をティム・パターソンと交わした。パターソンは彼の会社に資金を助成するという契約を受け入れ、1984年にMSX-DOSオペレーティングシステムを完成させた

https://ja.wikipedia.org/wiki/MSX-DOS

1. MSX-BASIC の正体と内側

1.1 どのBASICの系譜か

MSX-BASICは Microsoft系MBASIC を土台に、機種側のグラフィック/サウンド/周辺I/Oを叩く命令を拡張した方言で、世代に応じて BASIC 1.0(MSX1)→ 2.0/2.1(MSX2)→ 3.0(MSX2+)→ 4.x(turbo R) と進化した。仕様書や技術資料群もこの系譜を前提に構成されている。(download.file-hunter.com)

1.2 ROM配置と“起動直後の64KB”

MSXは 16KB×4ページの64KB空間をスロット/サブスロットで切り替える設計で、BASIC起動時は ROM(BIOS+BASIC)とRAMの割り当てが決まったパターンで見える(MSX-DOS起動時は別パターン)。

公式テクニカルハンドブックには、BASIC時/MSX-DOS時のメモリ使用例が図示されている。(konamiman.github.io)

1.3 トークン化とプログラム内部表現

MSX-BASICのプログラムは トークン化され、各行は 「次行へのポインタ」「行番号」「トークン列」 で構成される。

保存時は行番号が数値として書き出されるが、実行時には 行番号参照が該当行へのポインタに置き換わる(LIST/SAVE時に相互変換) という設計で、リンクリスト的にたどれる。

(msx.org)

1.4 ディスクBASICという“後付け”

初代MSX(BASIC 1.0)では FDD機能は本体ROMに含まず、FDDカートリッジ側の Disk BASIC拡張ROM がコマンド群を提供する(そのぶんRAMは消費)。

この設計はマニュアルや資料でも“MSX-BASICを基盤に拡張ROMで機能追加”という前提で説明される。(download.file-hunter.com)

1.5 VDP/PSGへの素手アクセス(BASICの裏で動くI/O)

-

VDP(映像):

MSX1の TMS9918A/MSX2以降の V9938/V9958 は、CPU側から I/O 0x99(制御)/0x98(データ) でレジスタ設定・VRAM転送を行う。

BASICの SCREEN/LINE/VPOKE などの最終到達点はこのポート操作に落ちる(MSX2以降は 0x9A/0x9B など拡張ポートも追加)。

(konamiman.github.io)

-

PSG(音):

標準は AY-3-8910互換PSG(多くはYM2149互換として実装)。

PSGの機能・制御はテクニカルハンドブックの BIOS経由アクセス章にまとまっている。(konamiman.github.io)

-

PPI(周辺制御):

8255 PPI がキーボード行列・スロット制御・カセットI/O等を担当。

主要ポートは 0xA8〜0xAB とされ、I/Oポート表にも整理されている。

(retrobrewcomputers.org)

例メモ:OUT &H99, <VDPレジスタ設定> → OUT &H98, <VRAMデータ> の往復や、PSGのレジスタ選択→データ書込みは、BASIC側の SOUND/PLAY/VPOKE といった命令の“最下層”で起きている。VDPは機種世代で拡張されるが、0x98/0x99 を中核に据えるI/O構図は一貫している。

(konamiman.github.io)

2. MSX-DOS:なぜ“8ビットでDOS”が動くのか

2.1 設計思想:CP/M 互換+MS-DOS 風味

1984年に Microsoft Japan / ASCII が設計した MSX-DOS は、CP/M-80 の BDOS 互換API を土台にしつつ、MS-DOS 風のコマンド体系を導入。ファイルシステムは FAT12 を採用し、8ビット Z80 上で CP/M 資産と IBM PC 系との相互運用を両立させた。COMMAND.COM 互換のシェルを持ち、ユーザー体験はほぼ PC-DOS に近い形が意識された。

2.2 CALL 5:CP/M 譲りのシステムコール入口

MSX-DOS の API 呼び出しは、アドレス 0005h へのコールを基本とする。これは CP/M 以来の「CALL 5」文化を踏襲したもの。MSX-DOS2 ではさらに 0F37Dh などの入口が併設され、ファイルハンドル管理や環境文字列処理など“16ビット的”機能を追加した。 興味深いのは、MS-DOS 側も初期には旧BDOS互換ベクタ(PSP:0005h)を保持していた点で、CP/M → MS-DOS → MSX-DOS という歴史的連続性が見える。

2.3 MSX-DOS 1 → 2 の進化点

MSX-DOS2(1988〜) は、大幅に機能が拡張された。

代表例は以下の通り:

- サブディレクトリの導入(ツリー構造化)

- 環境変数と CONFIG.SYS 的な仕組み

- ファイルハンドルベースのAPI

- エラー処理改善(リターンコード、例外の整理)

- メモリマッパ対応(64KBを超えるRAM利用)

- パイプ/リダイレクトのサポート

カーネルファイルは MSXDOS2.SYS で、詳細な関数仕様とエラーテーブルが公式に公開されている。これにより、MSX 上でもかなり PC-DOS に近い開発環境が成立した。

2.4 ブートとBIOS拡張の役割分担

MSX 本体 BIOS はディスク非依存であるため、FDD 側の Disk ROM が BDOS 層として BASIC/DOS 双方にフックを提供する。

これにより、BASIC と DOS が同じ FAT12 フォーマットを扱えるという統一感が保たれた。

DOS起動時はブートセクタから MSXDOS.SYS → COMMAND.COM がロードされ、さらに AUTOEXEC.BAT があれば実行される。

これは IBM PC 系 DOS とほぼ同じ流れで、Z80 ベースの 8bit 機で“PCライク”な運用が可能になった所以でもある。

コラム:FAT12とは?

MSX-DOS が採用した FAT12 は、MS-DOS 1.x 以来の 標準的なファイルシステムで、フロッピーを中心に使われた。

-

仕組み:

ディスクを「クラスタ」という単位に区切り、12ビットの番号(最大約4,096個) で管理する。

-

容量上限:

最大で約 32MB まで。フロッピー(360KB〜1.44MB)には十分だった。

-

MS-DOSとの関係:

PCでもフロッピーはすべて FAT12 で統一されていたため、PCとMSXでフロッピーを共有できた。

-

FAT16との違い:

FAT16は16ビット番号を使うため、より大容量(数百MB〜2GB)まで対応できるが、FD時代は FAT12 が主流だった。

「BASICで作ったファイルをDOSで読める」「PCのFDをMSXでそのまま開ける」 という体験は、この FAT12 共通仕様が支えていた。

■ FAT12 と FAT16 の主な違い

| 項目 | FAT12 | FAT16 |

|---|---|---|

| エントリ幅 | 12ビット(1.5バイト) | 16ビット(2バイト) |

| 最大クラスタ数 | 約 4,096 | 約 65,536 |

| 理論上の最大容量 | 約 32MB | 約 2GB(実用は 512MB 前後までが主流) |

| 典型的な用途 | フロッピー、初期の小容量 HDD | HDD(数十〜数百MBクラス)、後にPC-98やDOS/Vの標準 |

| オーバーヘッド | 管理領域が小さい(フロッピーに最適) | エントリが大きくなるぶんディスク管理も大きめ |

| 導入時期 | MS-DOS 1.x〜2.x、MSX-DOS | MS-DOS 3.x 以降で本格普及 |

■ 要点

-

FAT12 → 小容量ディスク向け

360KB/720KB/1.44MB のフロッピーに最適。

(クラスタ数が少ないので無駄が少ない) -

FAT16 → HDD 向け

数十MB〜数百MBのディスクを使えるようにするため拡張。

(クラスタ数が増えた分、大きな領域を効率的に扱える)

3. 誰が作ったのか:MSX-DOSの“作り方”の証言

MSX-DOS の開発背景については、Tim Paterson(86-DOS/MS-DOSの作者) 本人が証言を残している。 1983年に Microsoft との契約により、MS-DOS 1.25 を Z80 上に移植する作業を担当したと語っている。

ティム・パターソン - Wikipedia

ティム・パターソン(Tim Paterson、1956年6月1日 - )は、アメリカ合衆国のプログラマである。QDOS(後の86-DOS)を開発したことで最もよく知られる。86-DOSはCP/MのAPIをエミュレートしたIntel 8086用のオペレーティングシステム(OS)で、後に、1980年代のパーソナルコンピュータで広く使用されたOSであるMS-DOSの元となった。

https://w.wiki/FS82

Tim Paterson, original author of MS-DOS, Tukwila, February 10, 1986 – Museum of History & Industry

Details for Tim Paterson, original author of MS-DOS, Tukwila, February 10, 1986

https://mohai.org/collections-and-research/search/item/2000.107/-.073.28%23.01/Paterson は Z80 向け実機で直接開発するのではなく、まず MS-DOS 上で動作する Z80 エミュレータを自作。これにより PC/AT 環境上で Z80 命令を走らせながら MSX-DOS を構築でき、ファイル管理機構などの大部分を先にテスト可能にした。

エミュレータによって MS-DOS 上で MSX-DOS をクロス開発する形が成立し、効率的に移植が進んだ。

一方で、ASCII 側のエンジニアは I/O System (BIOS相当) を MSX 実機向けに整備した。

これはディスク制御や周辺アクセスを担う部分で、Microsoft 側のカーネル(MSXDOS.SYS)と組み合わさることで、初めて MSX 実機上で MSX-DOS が動作した。

MSX コミュニティに残る記録では、「Microsoft がカーネルを、ASCII がI/Oを」 という役割分担が明確に語られている。

この「米国のDOS作者 × 日本のASCII技術陣」という共同作業こそが、MSX-DOSを短期間で実現させた原動力だった。表に出るのは Gates や Nishi の構想だが、実際のコードを動かしたのはこうした地道なエンジニアリングであった。

4. 世代差まとめ(BASIC/VDP/OS)

-

BASIC 1.0(MSX1, 1983)

- ROM 約 16KB。

- SCREEN 0(テキスト40桁)〜 SCREEN 3(グラフィックモード、最大16色擬似表示)をサポート。

- SPRITE(ハードウェアスプライト 32枚/8枚同時表示) や PSG(3音+ノイズ) を BASIC 命令から直接扱える。

- ディスク機能は本体には含まれず、Disk BASIC として拡張ROMで提供。

Microsoft Basic 1.0 - Wikipedia

BASIC 1.0 is the standard BASIC language for Thomson computers (MO5, TO7, etc.), which is the reference for the entire range. This is an implementation of Microsoft BASIC (BASIC-69).

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Basic_1.0

-

BASIC 2.0 / 2.1(MSX2, 1985〜)

- ROM 32KBに拡大。

- SCREEN 5–8 を追加(512色中16色、VRAM 64KB対応など)。

- ハードウェアブロック転送(コピー/フィル) を V9938 の機能としてBASIC命令に対応。

- 80桁表示モード (SCREEN 0,80) をサポート。

- RAMディスク機能や SET PAGE による VRAMページ切替も利用可能に。

-

BASIC 3.0(MSX2+, 1988)

- V9958 対応で 水平スクロール/YJK方式の256色モード を追加。

- SCREEN 10–12 が利用可能になり、グラフィック性能が飛躍的に強化。

- 日本語版では JIS第一水準漢字ROMを持つ機種も登場。

-

BASIC 4.x(MSX turbo R, 1990)

- R800 CPU を搭載し、Z80互換+高速モードを切替可能。

- BASIC自体は3.xからの延長だが、CPU性能とメモリマッパでDOS環境が実用的に。

- MSX-BASIC 4.0 ではサウンド機能(PCM録音/再生)やメモリ拡張をサポート。

-

MSX-DOS2(1988〜)

- サブディレクトリ、環境変数、ファイルハンドルベースI/Oなどを導入。

- 64KB以上のRAMを管理するメモリマッパ対応。

- パイプ/リダイレクトなど、16bit的な操作体系を8bitに持ち込んだ。

- APIは従来の CALL 5 互換を維持しつつ、拡張入口(0F37Dh)を追加している。

-

I/O の勘所(共通)

- VDP: 0x98(データ)/0x99(制御)が基本。MSX2以降は拡張ポートも併用。

- PSG: AY-3-8910 互換、ポート経由で音声・I/O(ジョイスティック)を制御。

- PPI (8255): 0xA8〜0xAB を使用。キーボード行列スキャン、スロット制御、カセットI/O を担当。

5. 小ネタ:当時よく刺さる“実装の現実感”

-

BASIC と DOS が同一フォーマット

MSX-DOS のファイルシステムは FAT12 を採用しており、BASICで作ったファイルを DOS 側でそのまま読み書きできるという統一設計になっていた。

教育向けに「まず BASIC でデータを作り、それを DOS で扱う」という流れが自然に成り立ち、ホビーから実務への橋渡しを果たした。これは CP/M マシンには無かった MSX 独自の強みだった。

-

VDP転送の“待ち”

VDP への VRAM アクセスは I/O ポート 0x98(データ)を叩いて行うが、連続書き込み時に必要な待ちサイクルは VDP の世代ごとに微妙に異なった。-

MSX1 (TMS9918A):

遅い VRAM バスのため、CPU が高速に OUT を繰り返すとデータが欠落する。

NOP を挟む、または BIOS 経由の安全ルーチンを使う必要があった。 -

MSX2 (V9938) / MSX2+ (V9958):

高速ブロック転送命令を持つが、互換性維持のため同じ 0x98 アクセスも残り、世代差を意識しないと「同じコードで速度や挙動が変わる」体験をした人も多い。

実機派は「ループ内に NOP を入れるかどうか」で盛り上がったものだった。

-

-

BASICの行リストは“リンクリスト” MSX-BASIC のプログラムは RAM 上で リンクリストとして保持される。各行は以下の形式:

- 次の行の先頭アドレス(2バイト)

- 行番号(2バイト)

- トークン化された命令列

- 行末 0x00

NEW 直後は「終端リンクのみ」の状態で、プログラムは存在しない。

LIST や SAVE はこのポインタ列を順番にたどる仕組みで、逆に GOTO 100 などは 行番号を RAM 上のアドレスに解決して高速化している。

これにより ASCII⇄トークンの変換ツールや逆アセンブラが成立する基盤になった。

6. 触りたくなる人向け:最短の実験ロードマップ

MSX-BASIC/MSX-DOS の内側をさらに確かめたい人に向けて、現存する一次資料と定番リソースを挙げておく。

実機を持っていなくても、エミュレータとこれらの文献があれば当時の開発体験を追体験できる。

-

MSX-DOS2 の API 表/環境仕様

「MSX Assembly Page」には MSX-DOS2 の関数リストや BDOS 互換コール一覧がまとまっている。

ファイルハンドル操作、環境変数、デバイス制御など、DOS2で追加された“16ビット的”機能の呼び出しが確認できる。

DOS2のマッパ拡張メモリ管理 - msx-sdcc @ ウィキ

DOS2の拡張メモリ管理 DOS2環境には拡張メモリに関するBIOS(API)が用意されている。APIはROMBIOSとして 搭載されているのでDOS2環境では外付けカートリッジが必須。このAPIを使...

https://w.atwiki.jp/msx-sdcc/pages/54.html

-

MSX2 Technical Handbook

ASCII が公式に刊行した技術資料。

BASIC 2.0 の拡張仕様(新しい SCREEN モードや VRAM ページ操作)、I/O ポート/BIOS コールの正規ルートが詳細に解説されている。

プログラマがハードに直に触れる際の“正座教科書”。GitHub - Konamiman/MSX2-Technical-Handbook: The official technical reference of the MSX2 system, converted to convenient markdown files

The official technical reference of the MSX2 system, converted to convenient markdown files - Konamiman/MSX2-Technical-Handbook

https://github.com/Konamiman/MSX2-Technical-Handbook

-

I/O ポート早見

NO$シリーズ開発者 Martin Korth による資料などでは、VDP (0x98/0x99 他)、PSG (0xA0 台)、PPI (0xA8–0xAB) といった I/O マップを一望できる。BASIC 命令の裏で何が叩かれているかを実地で確かめるのに便利。

Portar MSX Tech Doc

This document describes the I/O Map of MSX computers, attempting to supply a very compact and mostly complete document about MSX1 and MSX2 hardware. It does not include information about the MSX firmware and operating systems, such like BIOS, BASIC, BDOS, MSXDOS, or CP/M related functions. Written by MAYER (1991-1995) and Martin Korth (1999-2001).

https://problemkaputt.de/portar.htm

-

MSX-DOS2 システム仕様(PDF)

オリジナルの仕様書(アーカイブ化済み)。

ブートセクタがまず MSXDOS2.SYS を探し、続いて COMMAND2.COM をロードする流れ、環境変数や CONFIG.SYS 的設定の読み込み方法など、**起動の“掟”**が逐一定義されている。MSX-DOS の全貌を把握するなら必携。

付録:BASICワンライナ例(VDP寄り)

10 SCREEN 2: COLOR 15,1,1

20 LINE (0,0)-(255,191),15,BF:

30 FOR I=0 TO 15: LINE (I*16,0)-(I*16,191),I: NEXT

(※ 実際は VPEEK/VPoke や BASE(n),SET PAGE などMSX2系のページ機能と絡めると面白い)

💬 コメント