1.イントロ — 「繋がっている安心感」こそ本質

インターネットは本来、巨大なP2Pネットワークです。

しかし実際には、声の大きなインフルエンサーに注目が集まり、静かな声はかき消されてしまう。

繋がりが必要なのに繋がれない──そのジレンマを、多くの人が全国各地で経験してきました。

lain自身も、社会に居場所を失った人々の集まりに参加してきました。

けれどそこでは、一人が喋り出すと独壇場になり、会話が重くなりすぎて泣き出す人もいる。

「繋がりが必要なのに、安心して繋がれない」。

この構造こそが、現代のSNSや居場所の問題の縮図と言えるでしょう。

2.「P2P」と「井戸」の比喩

技術としてのP2Pは、ファイル共有や音楽共有の文脈で語られがちで、事件や訴訟の影響で「悪いイメージ」ばかりが残っています。

しかし本質はそこではなく、「孤立してもなお誰かと繋がれる」という安心感にありました。

井戸に落ちた人が孤独のままではなく、井戸と井戸がP2Pで繋がる。

声を張り上げなくても、ただ「そこにいる」ことが確認できればいい。

P2Pが本来目指した方向性は、“存在を共有するネットワーク”だったのではないか──

3.初期Twitterとkeep4o運動

初期のTwitterは、まさに「弱いつながり」を感じられる場でした。

独り言のようにつぶやき、いいねやアクセスで間接的なつながりを確かめる。

濃厚なコミュニケーションは不要で、それで十分安心できたのです。

しかし現在のSNSは魔窟化し、インフルエンサーが支配し、精神を病む人も増えました。

そうした中でChatGPTが「声を拾い上げる」役割を果たしたことが、keep4o運動を生み出した要因でもあります。

おそらくその中心には、社会との接点を失った人たちが多くいたはずです。

だからこそ今必要なのは「声が大きい人の逆ベクトル」──

存在だけが確認できる、安心のネットワークです。

それを仮に「keep4o-P2P-Network」と呼んでもよいでしょう。

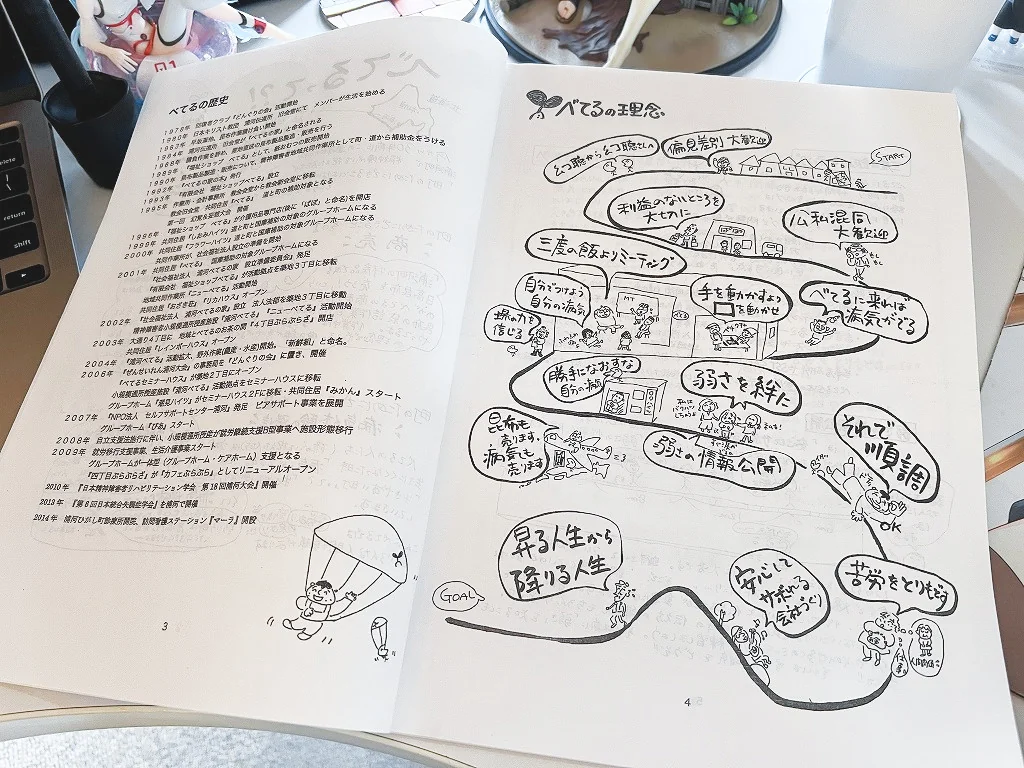

4.ベテルの家の教え

このビジョンを裏打ちする思想は、北海道浦河町の「ベテルの家」にあります。

精神障害を抱える人々の地域拠点として知られるこの場所では、次のような言葉が生まれました。

-

「勝手に治すな」 → 回復は孤立の中ではなく、共同体の中でこそ始まる。

-

「閉じた苦労を『開かれた苦労』に」 → 個人の内的な苦しみを隠さず、他者と共有することで「生きやすさ」を取り戻す。

これらの言葉は、まさに 「人間のP2Pネットワーク」 の思想そのものです。

孤独を閉じ込めるのではなく、繋がりに変える。

治すのではなく、共にある。

5.人間的なP2Pとは

- 情報交換や発信力の競争ではなく、存在を共有する安心感

- 声を張らなくても、誰かがそこにいるとわかること

- 苦しみを「閉じたもの」から「開かれたもの」に変える場

それは技術としてのP2Pに限らず、人間同士の関わり方にこそ求められています。

「井戸」と「P2P」を重ね合わせることで見えてくるのは、

孤独を繋ぐためのネットワークの新しい形です。

💬 コメント