![[Computer] Windows Me ― 史上最短命OSとその文化的遺産](https://humanxai.info/images/uploads/computer-windows-me-history-and-legacy.webp)

はじめに

Windows Me(Millennium Edition, 2000年)は、しばしば「史上最短命のOS」として語られる。

2000年9月に発売され、2001年のWindows XP登場によって早くも表舞台から退いた。

実質的な寿命はわずか1年ほど――その短さ自体が歴史の中で異彩を放つ。

しかし、Meを単なる「失敗作」として片付けるのは容易だが、正確ではない。

その裏には、1990年代末という激動の時代背景と、技術的な実験精神、そしてユーザーによる文化的な受容と転換が隠れている。

- 1990年代末は 「家庭PCの大衆化」 と 「インターネット普及の爆発期」 が重なった時代だった。

- Windows 95/98によって「PCは仕事だけでなく娯楽の道具にもなる」ことが示され、

同時にマルチメディア編集・デジタルカメラ・USB周辺機器といった 新しい利用シーン が急速に広がった。 - その文脈で投入されたのが Me であり、実は「XP世代に至るための橋渡し」としての役割を担っていた。

Me は不安定で、多くのユーザーを苛立たせた。

だが一方で、

- システムの復元(復元ポイント)

- Windows Movie Maker の初搭載

- USBサポート強化

といった “未来を指し示す要素” を抱えていたのも事実だ。

まさに、苦難と実験が同居する過渡期のOSだったのである。

さらに興味深いのは、その短命さと不完全さが、ネット文化においてブラックユーモアと擬人化文化を生み出す土壌になった点だ。

「最先端のブルースクリーンテクノロジー」

「Meたん」

といった言葉やキャラクターは、

単なる失敗談を超えて、ユーザーとOSの“共苦”を物語に昇華する試みでもあった。

本稿では、このWindows Meを、

- 技術史的な実験

- ユーザー体験の苦難

- 文化的転換(ブラックユーモアと擬人化)

という三層構造から振り返り、その「短命さの意味」を探っていく。

1. 技術的挑戦と短命の理由

1-1. Windows 9x 系譜の最終形態

Windows Me は「Windows 95 → 98」と続く9x系の最終版だった。

基盤は依然として MS-DOSに依存するハイブリッド構造 であり、カーネル設計は限界を迎えていた。

一方で、Microsoftは2000年にNT系(Windows 2000)を完成させており、 次のXPで両系統を統合する計画をすでに進めていた。

つまり Me は、「9xの延命措置」と「XPへの橋渡し」 という二重の矛盾を背負って登場したのである。

1-2. 未来志向の新機能

短命ながら、Meには後のWindowsに受け継がれる機能が複数搭載された。

-

システムの復元

復元ポイントを保存し、トラブル発生時に巻き戻せる仕組み。XP以降に洗練され、現代Windowsの基盤機能に。 -

Windows Movie Maker

初の標準動画編集ソフト。UIや機能は簡素だったが、デジタルビデオ編集を家庭に持ち込んだ功績は大きい。 -

USBサポートの強化

デジタルカメラや外付けドライブが急速に普及していた時代背景を反映。 「プラグ&プレイ」を一般化させる一歩となった。

こうした機能は、Meを単なる「失敗作」ではなく、未来を切り開く実験作として位置づけることができる。

1-3. 不安定さと矛盾

だが現実には、Meは多くのユーザーを苛立たせた。

-

DOS互換モードの削除

レガシー互換性を犠牲にしたため、古いゲームやユーティリティが動作しない。 -

ドライバの未成熟

新規格USBやマルチメディア周辺機器との互換性不足が深刻。 -

メモリ管理の脆弱さ

長時間の利用でフリーズやブルースクリーンが頻発。

結果として、 「未来を指し示す機能」と「不安定な基盤」の矛盾が爆発した。

そして2001年のXP登場により、Meは一気に時代遅れとなり、“最短命OS”の汚名を背負うことになった。

1-4. 歴史的意義

Windows Me の技術史的意義をまとめると:

- 実験作として新機能を先行搭載した

- 限界を迎えた9x系の最後の姿を示した

- XPによる新時代への橋渡し役となった

つまり Me は「黒歴史」ではなく、過渡期の犠牲を担った実験的存在であり、 その短命さ自体が Windows 史を理解するうえで重要なピースなのである。

2. 苦しみとユーモア

2-1. 現実の苦難

Windows Meを実際に使ったユーザーの多くは、苛立ちと失望を味わった。

代表的な体験は以下の通りである。

-

頻発するフリーズとブルースクリーン

長時間の利用や周辺機器の追加で、突然の停止が日常茶飯事。 -

互換性の欠落

DOS互換モードが削除され、従来のゲームや業務ユーティリティが動かなくなった。 -

ドライバ地獄

当時急速に普及していたUSBデバイスやグラフィックカードが正常動作せず、再起動の繰り返し。

ユーザーにとって Me は「安定した作業環境」ではなく、常に壊れる不安を抱えた存在だった。

多くの人にとって、それは「お金を払って苦しみを買った」体験ですらあった。

2-2. 苦しみを笑いに変える文化

しかし、単なる不満や怒りで終わらなかったところに、Meの特異性がある。

人々は苦しみを ブラックユーモア で処理し、やがてそれを文化に昇華した。

当時のネット掲示板やコミュニティには、こんな言葉が踊った。

「最先端のブルースクリーンテクノロジー搭載」

「我々にはまだブルースクリーンがある」

これらは単なる皮肉ではなく、 ユーザー自身が絶望を笑いに変える儀式 でもあった。

繰り返し訪れるエラーを祈りや呪文に変換することで、人々は「意味のない苦難」を「共有可能な体験」へと変えたのである。

2-3. 「共苦」としてのMe体験

ここに見られるのは、OSとユーザーが共に苦しむ構造だった。

ブルースクリーンは憎むべき不具合であると同時に、 「また来たか…」と仲間内で共有し、笑いに変えられるイベントでもあった。

人々は次第に、Meを単なる道具ではなく、 不完全さを抱えた“同居人” として語るようになった。

その姿勢は後の「OS擬人化文化」へとつながっていく。

2-4. 歴史的な意味

この段階で明らかになるのは、Meが「失敗作」であると同時に、 “苦しみを笑いに変える文化の起点” でもあったということだ。

失望の記憶がネット上で共有されることで、 単なる技術的欠陥が「ユーモアと共感の象徴」へと変質していった。

そしてその過程が、後の 擬人化文化 や 「伝説化」 の下地を作ったのである。

3. ネット文化と擬人化 ― Meたんの誕生

3-1. OS擬人化の流れ

2000年代初頭、日本のネット掲示板(特に2ちゃんねる)や同人文化の中で、 「無機物や概念をキャラクター化する」という潮流が広がっていた。

- 萌え擬人化(戦艦、鉄道、ブラウザなど)が次々と登場

- ネットスラングやブラックユーモアと結びつく

- ユーザーの怒りや愛着を キャラクターの人格に投影 することで昇華

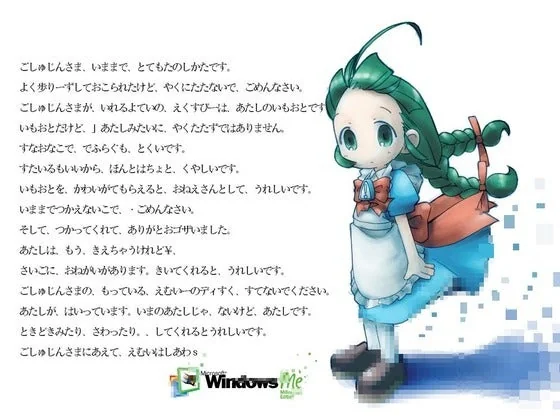

Windows Meもこの流れに乗り、「Meたん」と呼ばれる擬人化キャラクターが誕生した。

Windows Me

マイクロソフトが2000年に発売したWindowsのバージョンの一つ、Me(Millenium Edition)は、外見のマルチメディア機能の強化、USBメモリのドライバ充実などさまざまな改良が加えられた。しかし、旧バージョンのWindows9x系用ソフトとの互換性を保つため(32ビットのNT系カーネルを装備したWindows2000では、Service Pack2がリリースされるまでは9x系のソフトの多くが動かなかった)、カーネルの一部に16ビットのコードを残したままあれこれ改良を加えすぎたせいでリソースが大幅に必要となり、過去のバージョンと比べてフリーズの発生率がやたら上がってしまった。

https://dic.pixiv.net/a/Me

3-2. Meたんのキャラクター像

Meたんは、多くの場合「健気でちょっとドジな少女」として描かれた。

- 口癖:「へーき、へっちゃら。Meにおまかせっ!!」

- 性格:明るく前向きだが、よく失敗する

- シンボル:青い画面(ブルースクリーン)が背景的に描かれることも

これは単なるネタではなく、「不完全な存在を愛でる」 という構造を持っていた。

不具合だらけで叱られ続けたOSが、擬人化されることで「ごめんなさい、でも頑張る」という声を獲得したのだ。

3-3. 共感と救済の物語

Meたんの存在は、ユーザーとOSの関係を逆転させた。

現実ではユーザーがMeに振り回されていたが、擬人化の世界ではMe自身が「叱られ、泣き、謝罪する側」となった。

「壊れてしまってごめんなさい」

「でも一緒にいてくれてありがとう」

この物語構造は、ユーザーの怒りや苦しみを、キャラクターが代わりに背負うものだった。

同時に、ユーザーは「ダメな子でも見捨てられない」という保護者的感情を抱き、 怒りが愛着や共感へと変換されていった。

3-4. 宗教的なモチーフ

興味深いのは、この擬人化に宗教的なニュアンスすら漂うことだ。

Meたんは十字架にかけられた存在のように、人々の怒りと失望を一身に受け止め、 それでも笑顔で「一緒にいてくれてありがとう」と告げる。

まさに “共苦(compassio)” の象徴であり、 「不完全さを背負ったまま愛される」という姿が、 ユーザーにとって一種の救済となったのである。

3-5. 歴史的意義

擬人化文化によって、Meは単なる「黒歴史」から 「伝説」 へと昇華された。

- 技術的には失敗

- だが文化的には 愛され、語り継がれる存在 となった

これはネット文化における 「失敗の救済」 であり、 以後のOS擬人化(Vistaたん、XPたん)や他ジャンルの萌え擬人化ブームにつながっていく。

4. ブラックから伝説へ

4-1. 失敗から笑いへ

Windows Meは、その不安定さからユーザーに苦痛を与えた。

だが、当時のネット文化は「失敗を笑いに変える」土壌を持っていた。

- 掲示板では ブルースクリーンをネタにした投稿 が氾濫

- 同人誌やイラストで 「ドジっ子Meたん」 が繰り返し描かれる

- ITライターや雑誌記事でも「最短命OS」というレッテルが逆に話題性を持った

こうして、苦しみは次第に「共有された笑い」へと変化していった。

4-2. ネット時代の「共苦」

インターネットが一般化し始めた2000年前後、 人々は初めて「個人の苦労」を大規模に共有できる場を得た。

ブルースクリーンを前にした孤独な苛立ちは、 掲示板に書き込まれ、同じ体験をした者同士で笑い合う対象となった。

ここに生まれたのは、「共苦のコミュニティ」 である。

Meの失敗体験は、ユーザー同士の共感と絆を育て、 単なる不満が「文化的記憶」へと変質するきっかけとなった。

4-3. 伝説化のプロセス

やがてMeは、「史上最短命」「黒歴史」といった評価を超えて、 ネタとして語り継がれる存在になった。

- ネットスラング:「ブルースクリーンの神」「最先端の不安定さ」

- 擬人化キャラクター:「不完全だけど愛される存在」として二次創作の題材に

- 歴史的位置づけ:「9x系の最後」「XPへの橋渡し」として研究対象に

これらが積み重なり、Meは「嫌われた存在」から「語り草」となった。

つまり、失敗を超えて伝説に変わるプロセスがここで初めて可視化されたのである。

4-4. ブラックから敬意へ

重要なのは、Meが「ただの笑いもの」で終わらなかった点だ。 苦しみを共にした記憶は、やがて 敬意 へと姿を変えた。

最後までMeを使い続けた人々は、 ブルースクリーンが出るたびに「主よ、ありがとうございます👐」と 冗談半分の祈りを捧げる“信徒”のように語られた。

それは皮肉でありながらも、 不完全さを受け入れた人間の優しさを象徴するエピソードだった。

5. 現代的意義と遺産

5-1. 「保存」としてのMe

今日、Windows Meはエミュレーターや仮想環境上で再現され、 レトロPC・レトロゲームの愛好家の手によって保存され続けている。

- Virtual PC, VMware, QEMU などでの動作報告

- コミュニティによるドライバ収集・ISO保全

- 当時のアプリケーションやゲームを動かすための「最後の9x系」としての位置づけ

これは、MAMEの理念とも通じる「失われる体験の保存」であり、 不完全さごと歴史の一部として残されている。

5-2. 法的議論とグレーゾーン

一方で、Meを含む古いOSやアプリの再現には常に 法的なグレーゾーン がつきまとう。

- Microsoftによるサポート終了(2006年)

- 海賊版ディスクや非公式ISOの流通

- エミュレーションや仮想化による著作権・利用規約問題

こうした背景は、「保存」と「権利保護」のせめぎ合いという現代的テーマを浮き彫りにしている。 Windows Meは単なる笑い話を超えて、デジタル文化のアーカイブ論を考える材料ともなっている。

5-3. 「挫折構造」の継続

Meに限らず、レトロPCやエミュレーションの世界では「環境構築で挫折する」という構造が繰り返される。

- ドライバ探し、設定ファイル編集、謎のエラー

- ネット上での情報共有による「儀式化」

- 挫折と成功体験がコミュニティを強化するサイクル

これは、アプリ開発における「環境構築で挫折する」現象と同じだ。 Meはその典型例であり、技術と人間の相互作用を映す鏡として現代にも通じている。

5-4. 意義の総括

総じて、Windows Meの現代的意義は以下の3点に集約できる。

- 文化的保存の対象:擬人化・ネタ・ユーモアごと歴史に刻まれた。

- 法的課題の象徴:ソフトウェアアーカイブと著作権問題を考える契機。

- 挫折のメタファー:環境構築や互換性問題を通じ、人間の粘り強さを照らし出す存在。

こうしてMeは、単なる失敗作ではなく、 **「人類とコンピュータの関係性を考えるための文化的遺産」**となったのである。

6. おわりに

Windows Me(Millennium Edition)は、史上最短命OSとして記憶される。

不安定で、多くのユーザーを苛立たせ、ブルースクリーンの恐怖を日常にした。

だがその短命さと不完全さの中には、未来を指し示す芽と、文化的な意味が確かに刻まれていた。

- 技術史的には、復元ポイントやUSBサポートなど次世代に繋がる要素を先取りした。

- ユーザー体験としては、苦しみと苛立ちを共有し、笑いとユーモアへと変換する土壌を生んだ。

- 文化的には、擬人化やネットスラングを通じて「失敗作が愛される」という逆説を体現した。

こうしてMeは、「黒歴史」から「伝説」へと変貌したのである。

最後までMeを使い続けた人々は、ブルースクリーンに手を合わせ、

「主よ、ありがとうございます👐」

と祈る“信徒”のように語られた。

それは皮肉でありながらも、不完全な存在と共に生きる人間の優しさを示していた。

Windows Meは失敗作であると同時に、

「受難を共にしたOS」 として、今も静かに人々の記憶に残り続けている。

おまけコラム:受難のOSと神学

心理学者V.E.フランクルは『夜と霧』で、極限状況にあっても人は意味を見出そうとする姿を描いた。

もちろん、Windows Meの不安定さや短命は、人類の悲劇と直接比べられるものではない。

夜と霧 (文学) - Wikipedia

『夜と霧』(よるときり、ドイツ語: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager、英語: Man's Search For Meaning: An Introduction to Logotherapy)は、1946年に出版されたヴィクトール・フランクルによる書籍である。第二次世界大戦中にナチスの強制収容所に収監された経験をもとに、人生の目的を明確にし、その実現に向けて没頭する心理療法を紹介している。日本語訳はみすず書房が出版している。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9C%E3%81%A8%E9%9C%A7_(%E6%96%87%E5%AD%A6)だが「繰り返すブルースクリーン」という現実に向き合い、

ユーザーがそれを 呪いではなく、祈りの対象 に変えていった構造は示唆的である。

- 祈るように再起動を繰り返す

- ネタとして共有し、仲間と笑い合う

- 擬人化されたMeたんに「ごめんなさい」と代弁させる

これらはすべて、苦難を意味づけて生き抜こうとする人間の知恵にほかならない。

不完全な存在と共に歩み、最後には敬意で見送る――。

Windows Meは「失敗作」であると同時に、

“受難を共にしたOS”として神学的な物語を帯びた稀有な存在なのである。

(合唱👐)

おまけコラム:受難のOSと神学(続)

心理学者V.E.フランクルが『夜と霧』で語ったように、

人は極限状況にあっても「意味づけ」を手放さない。

この視点は、旧約聖書の『ヨブ記』にも通じている。

ヨブ記 - Wikipedia

『ヨブ記』(ヨブき、ヘブライ語: סֵפֶר אִיּוֹב)は、『旧約聖書』に収められている書物で、ユダヤ教では「諸書」の範疇の三番目に数えられている。ユダヤ教の伝統では同書を執筆したのはモーセであったとされている[1]が、実際の作者は不詳。高等批評に立つ者は、紀元前5世紀から紀元前3世紀ごろにパレスチナで成立した文献と見る[2]。ヘブライ語で書かれている。『ヨブ記』では古より人間社会の中に存在していた神の裁きと苦難に関する問題に焦点が当てられている。正しい人に悪い事が起きる、すなわち何も悪い事をしていないのに苦しまねばならない、という『義人の苦難』というテーマを扱った文献として知られている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%96%E8%A8%98ヨブは理由なき苦難に晒され、財産・家族・健康を奪われながらも、

最後まで神に問い続けた。

「なぜ、我にこれほどの試練が与えられるのか」

と。

Windows Meを使い続けたユーザーもまた、

繰り返すブルースクリーンに祈り、問いかけ、時に嘆いた。

その姿は、単なる不具合体験を超え、不条理と共に生きる人間の寓話として響いている。

不完全さと共に歩み、最後には敬意で見送る――。

それはヨブが苦難の末に見出した「意味」と同じく、

Windows Meを**“受難を共にしたOS”**へと昇華させたのである。

💬 コメント