![[Computer] エミュレーターの歴史:IBMからMAMEまで](https://humanxai.info/images/uploads/computer-emulator-history.webp)

はじめに

エミュレーター(Emulator)は、ある計算機やOSの“中身のふるまい”を別の環境で再現するための仕組みだ。

エミュレータ - Wikipedia

エミュレーターとは、コンピュータや機械の模倣装置あるいは模倣ソフトウェアのことである。エミュレート(動詞)ともエミュレーション(名詞)ともいう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BFよく似た言葉にシミュレーター(Simulator)があるが、一般には “内部実装レベルで同等の動作を目指す”のがエミュレーション 、“外から見た挙動を模す”のがシミュレーションと説明されることが多い(現場では文脈で混用もされる)。

エミュレーターは命令セットの解釈や(動的/静的)バイナリ翻訳でゲストの処理をホストに橋渡しする、という理解で入ればいい。

(Avenga)

Emulator Vs. Simulator: A Guide For Software Testing - Avenga

Understand the key differences between emulators and simulators in software testing. Learn their unique features, advantages, and when to use each tool.

https://www.avenga.com/magazine/emulator-vs-simulator/?utm_source=chatgpt.comこの発想はゲームよりずっと古い。

1960年代のIBM System/360は、世代の違う大型機の資産を生かすために旧機種を“エミュレート”して互換運用する構想を持って生まれ、実際に1401/1410系や7000系などのエミュレータを“機能+ソフト”で提供していた。

ここに、「新しい計算機で古い計算機を生かす」=エミュレーションの原点がある。

(ウィキペディア)

IBM System/360 - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360?utm_source=chatgpt.comやがて個人向けでも同じ発想が芽生える。

たとえばApple IIにZ80カード(Microsoft SoftCard)を挿し、CP/M資産を動かす――ハード+ソフトの“実用的エミュ”だ。

これは1980年にMicrosoftが販売した最初期のヒット製品の一つで、Apple IIを一気にビジネス用途へ広げた。

(ウィキペディア)

Z-80 SoftCard - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/Z-80_SoftCard?utm_source=chatgpt.com1990年代に入ると、ホビー領域での純ソフトウェア・エミュレーターが花開く。

Game BoyやNES(ファミコン)をPCで動かす試みが相次ぎ、iNES(1996)やNESticle(1997) の登場は「家庭の安価なPCで名作を再体験できる」という文化を一気に広げた。これらは今日の“保存と再発見”の土台になっている。

(VICE)

The Story of NESticle, the Ambitious Emulator That Redefined Retro Gaming

The product of a talented programmer who designed a hit shareware game while he was still in high school, NESticle was so good that everyone looked past the fact its name was basically a dick joke.

https://www.vice.com/en/article/the-story-of-nesticle-the-ambitious-emulator-that-redefined-retro-gaming/?utm_source=chatgpt.comそしてアーケード保存の象徴がMAME(1997〜) だ。

MAMEは当初はMS-DOS向けとして始まり、その後WindowsやUNIX系へ広がった。

理念は 「ハードを正確に文書化し、文化として残す」 こと。

単なる“遊ぶ手段”を越え、資料性と保存性が柱になった。

(ウィキペディア)

MAME - Wikipedia

MAME (formerly an acronym of Multiple Arcade Machine Emulator) is a free and open-source emulator designed to emulate the hardware of arcade games, later expanded to include video game consoles, old computers and other systems in software on modern personal computers and other platforms.[1] Its intention is to preserve gaming history by preventing vintage video games from being lost or forgotten. It does this by emulating the inner workings of the emulated machines; the ability to actually play the video games is considered a nice side effect.[2] Joystiq has listed MAME as an application that every Windows and Mac gamer should have.[3]

https://en.wikipedia.org/wiki/MAME?utm_source=chatgpt.comPC側の土台としては、DOS時代のソフトを現行機で走らせるDOSBox(2002〜) が決定的だった。古いDOSゲームの再販や配信の“実務インフラ”として、半ばデファクト になっていく。ここでエミュレーションは**「文化の保存」×「実用の継承」**という二つの顔をはっきり持つようになった。

(ウィキペディア)

DOSBox - Wikipedia

DOSBox is a free and open-source MS-DOS emulator. It supports running programs – primarily video games – that are otherwise inaccessible since hardware for running a compatible disk operating system (DOS) is obsolete and generally unavailable today.[5] It was first released in 2002, when DOS technology was becoming obsolete. Its adoption for running DOS games is relatively widespread; partially driven by its use in commercial re-releases of games.

https://en.wikipedia.org/wiki/DOSBox?utm_source=chatgpt.com要するに―― エミュレーターは「失われるはずのソフトウェア体験を、現在と未来に届ける装置」 だ。懐かしさの道具であると同時に、互換性の橋であり、アーカイブの器でもある。本稿はその歴史を、黎明から現在地まで一気にたどっていく。

1. エミュレーターの始まり:IBMと大型機の互換性

発端は“レガシー資産を新機種でも動かす”という超・実務ニーズだ。

1964年の IBM System/360 は、当時バラバラだった IBM 1400系・7000系・1620 系などの資産を守るため、マイクロコード/専用プログラムによる互換機能(エミュレータ) を提供した。

初期はマシンをいったん停止してエミュレーションに切り替える必要があり、その後はOS制御下で 1401/1440/1460/1410/7010 などを動かせるように拡張されていく。

この「互換機能+エミュレータプログラム」は公式資料や当時のカタログで明記され、まさに “新しい計算機で古い計算機を生かす” というエミュレーション思想の源流になった。

(ウィキペディア)

Emulator Vs. Simulator: A Guide For Software Testing - Avenga

Understand the key differences between emulators and simulators in software testing. Learn their unique features, advantages, and when to use each tool.

https://www.avenga.com/magazine/emulator-vs-simulator/?utm_source=chatgpt.comより具体的には、1401 互換機能では制御記憶に初期データをロードし、コード体系やアドレッシング差異を吸収したうえで 1400 命令を実行する…というハード+ソフト一体の設計が採られていた。

S/360 が“1401として振る舞う”瞬間がある—というエンジニア的に痺れる仕掛けである。

(ibm-1401.info)

IBM System/360 - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360?utm_source=chatgpt.comこの「世代間の橋渡し」は、後継の System/370 でさらに洗練され、1400/7000 系のエミュレーションをOS配下で実行できるようになった。

結果、移行コストを抑えつつ巨大なお客さんの業務を止めない、というメインフレーム特有の価値が確立していく。

(ウィキペディア)

Z-80 SoftCard - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/Z-80_SoftCard?utm_source=chatgpt.com同時期、“他社・他世代OSの資産を動かす” 発想は他ベンダにも広がる。

代表例が DEC の VAX-11(1977) で、PDP-11 のユーザモード互換(Compatibility Mode)をCPU側で備え、既存の PDP-11 バイナリをそのまま動かす道を用意した(のち一部機種では省略)。これは命令セット互換を“アーキテクチャに埋め込む”やり方で、実務上の移行を強力に後押しした。

(tcm.computerhistory.org)

The Story of NESticle, the Ambitious Emulator That Redefined Retro Gaming

The product of a talented programmer who designed a hit shareware game while he was still in high school, NESticle was so good that everyone looked past the fact its name was basically a dick joke.

https://www.vice.com/en/article/the-story-of-nesticle-the-ambitious-emulator-that-redefined-retro-gaming/?utm_source=chatgpt.comHP の世界でも、HP 3000 → PA-RISC 世代への移行で OS(MPE/iX)側にCompatibility Modeを持たせ、旧来アプリの多くをそのまま実行できる道を残した。

ここでも「互換性の担保=お客様の業務継続」が第一原理だったことが分かる。

(robelle.com)

まとめ:

エミュレーションは“懐古の道具”として生まれたのではない。最初は巨大システムの“資産防衛(業務継続)”のために始まり、のちにホビー領域へ降りてきた。

この順番を押さえておくと、90年代以降のゲーム/レトロPC文化への波及も立体的に見えてくる。

2. ホビーへの広がり:80年代〜90年代初頭

“業務継続のための互換”として始まったエミュレーションは、やがて個人のホビー領域へ降りてきた。

転機は「身近な8ビット機で“別世界”を動かす」体験の普及だ。

2-1. Apple II × CP/M:Z-80カードの衝撃

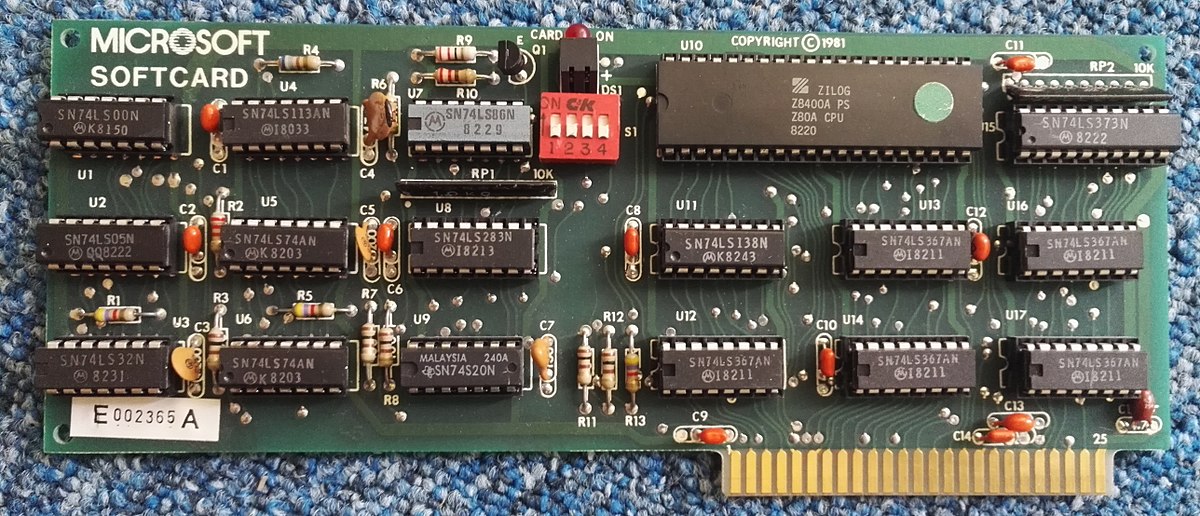

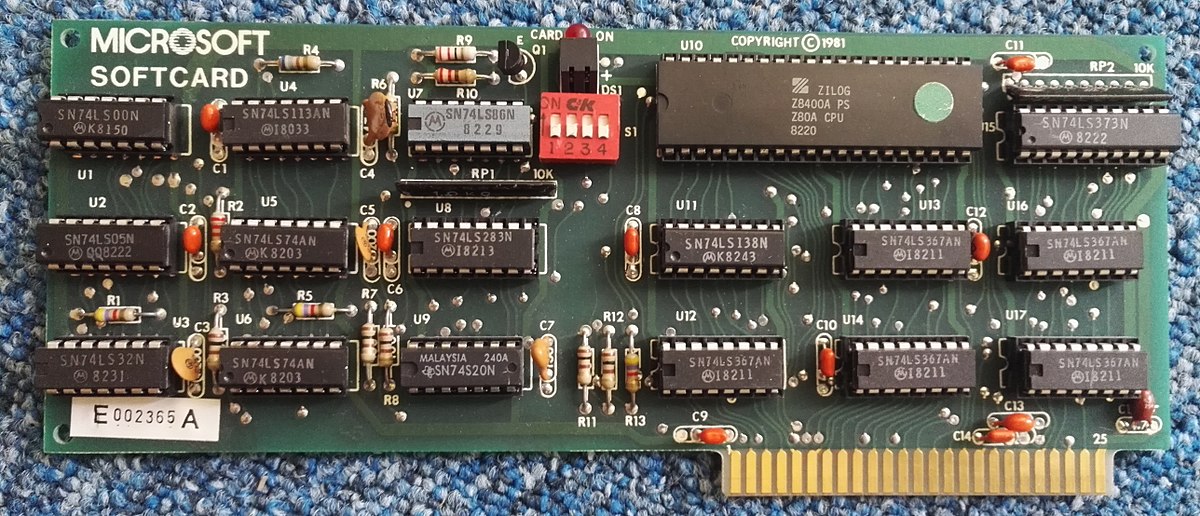

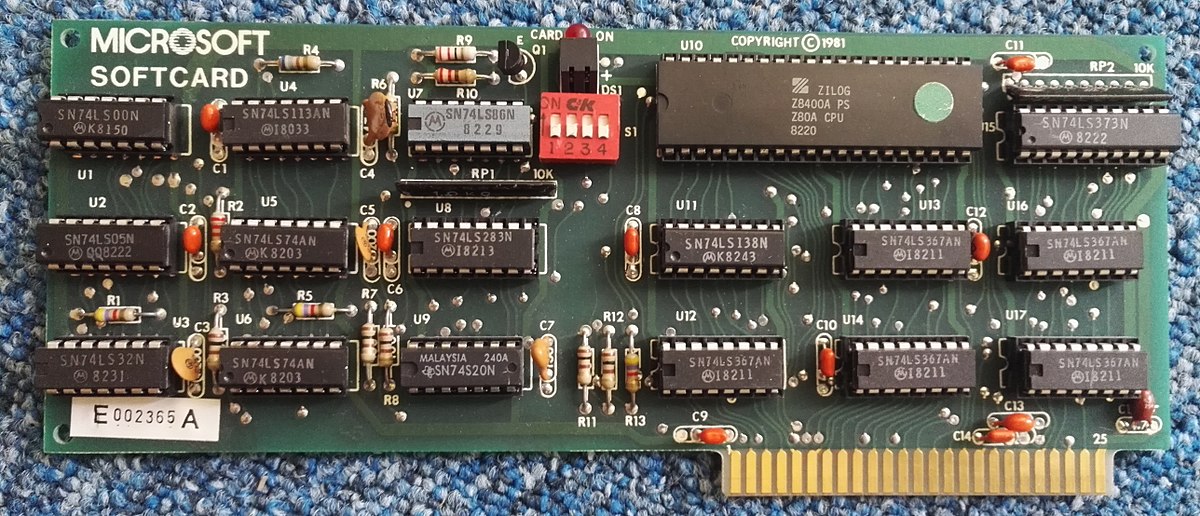

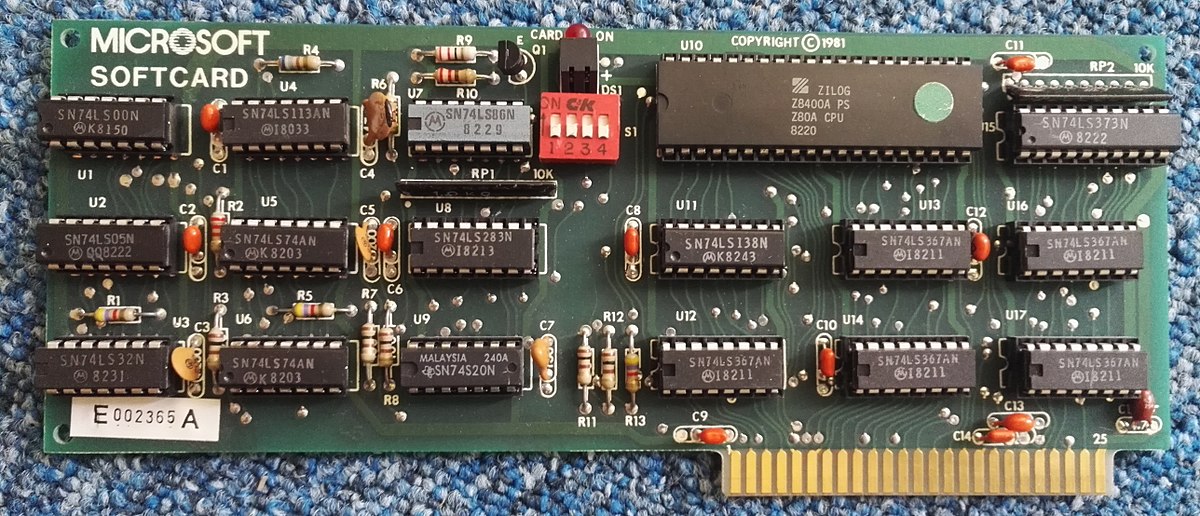

1980年、Microsoft が Z-80 SoftCard(のち Microsoft SoftCard)を発売。

Apple II に Z80 CPU を増設し、当時のデファクトOS CP/M をそのまま走らせ、膨大な業務ソフト資産(ワープロ、表計算、言語処理系など)にアクセスできるようにした。

発売3か月で5,000枚を売り、1980年のマイクロソフト最大の収益源になったとされる。

Apple II は“遊び”だけでなく“仕事”にも使える――この認識を一般層に広げた意味で、ハード+ソフト一体型の実用エミュの金字塔だった。

(ウィキペディア)

Emulator Vs. Simulator: A Guide For Software Testing - Avenga

Understand the key differences between emulators and simulators in software testing. Learn their unique features, advantages, and when to use each tool.

https://www.avenga.com/magazine/emulator-vs-simulator/?utm_source=chatgpt.comポイント:カードを挿すだけで“別のCPUとOSに化ける”。いまの仮想化やデュアルブート感覚の原型が、8ビット期のホビー機で成立していた。

2-2. 「異機種を中に飼う」アプローチの拡大

80年代半ば〜後半には、ホスト機の横に“別アーキテクチャ”を抱き合わせる手法が増える。

代表が Amiga 1000 用の「A1060 Sidecar」(1986)。

筐体の横に“XT互換PC”を丸ごと接続し、Amiga の画面・キーボード・マウスを共有しつつ MS-DOS を実行できた。

実機を横付けする大胆な“合体互換” は、当時ならではの物量戦的ソリューションだった。

(ウィキペディア)

IBM System/360 - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360?utm_source=chatgpt.com同時期、Atari ST で Mac を動かす 野心作も現れる。

Magic Sac → Spectre 128/GCR(1989) の流れは、正規のMac ROM(ユーザー持込)+フロッピー読み書きの工夫で、Mac Plus相当の環境をST上で再現。

「あのOSを別機で」 という憧れを、ホビー現場で現実にした(法的にROMをユーザーが用意する前提)。

(ウィキペディア)

Z-80 SoftCard - Wikipedia

The Z-80 SoftCard is a plug-in Apple II processor card developed by Microsoft to turn the computer into a CP/M system based upon the Zilog Z80 central processing unit (CPU). Becoming the most popular CP/M platform and Microsoft's top revenue source for 1980, it was eventually renamed the Microsoft SoftCard, and was succeeded by Microsoft's Premium Softcard IIe for the Apple IIe.

https://en.wikipedia.org/wiki/Z-80_SoftCard?utm_source=chatgpt.com2-3. 純ソフトウェア・エミュの夜明け

80年代末〜90年代初頭には、“箱”を増設せずに他機種を動かす純ソフト型が台頭する。

象徴は Insignia Solutions の「SoftPC」(1988)。

UNIXワークステーションや Mac(1987移植) 上で x86+MS-DOS をソフトウェアだけで再現し、のちには SoftWindows として Windows アプリも実用域まで押し上げた。

異種アーキテクチャ上でPCアプリを回すという企業ユースの需要に応え、**「仕事のためのエミュ」**がホビーと並走し始める。

(ウィキペディア)

The Story of NESticle, the Ambitious Emulator That Redefined Retro Gaming

The product of a talented programmer who designed a hit shareware game while he was still in high school, NESticle was so good that everyone looked past the fact its name was basically a dick joke.

https://www.vice.com/en/article/the-story-of-nesticle-the-ambitious-emulator-that-redefined-retro-gaming/?utm_source=chatgpt.com小結:ホビー化の構造

- カード1枚/箱1台で“別世界”を連れてくる(SoftCard, Sidecar)

- ROMの持ち込みで“あのOS”を再現(Spectre系)

- ついにソフトだけで“他機種”を回す(SoftPC)

この流れの先に、90年代中盤の家庭用ゲーム機エミュや MAME の登場がある。

つまり、「個人が自分の手元で“別時代の計算機を立ち上げる”文化は、80年代から着々と芽吹いていた――というのが実像だ。

3. ゲーム機エミュの黎明期(1990年代前半)

3-1. Virtual Game Boy(VGB):携帯機エミュの口火(1995)

90年代半ば、PC性能の向上とネット掲示板の資料共有を追い風に、コンソールを“純ソフトウェア”で再現する試みが一気に表舞台へ。

なかでも Marat Fayzullin の Virtual GameBoy(VGB) は、1995年に開発開始(本人記述)とされ、携帯機 **Game Boy をPC等で動かす“実用的エミュ”**として知られるようになる。

ポータブルC実装で多環境に移植され、“商用ゲームが動く”水準へ届いた初期のGBエミュとして位置づけられている。

(FMS Komkon)

Emulator Vs. Simulator: A Guide For Software Testing - Avenga

Understand the key differences between emulators and simulators in software testing. Learn their unique features, advantages, and when to use each tool.

https://www.avenga.com/magazine/emulator-vs-simulator/?utm_source=chatgpt.com3-2. iNES:NES配布文化を変えた“フォーマット”の誕生(1996)

Fayzullin は NES(ファミコン)向けエミュレータ iNES も手がけ、同作に付随して生まれた .nes(通称 iNES)ヘッダ形式 がROM配布のデファクトに。

後年 NES 2.0 で拡張されるが、同一形式で複数エミュ間の互換が進んだ功績は大きい。

黎明期の“動かすための共通言語”として機能し、コミュニティ拡大を後押しした。

(nesdev.org)

IBM System/360 - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360?utm_source=chatgpt.com3-3. NESticle:大衆化と“遊び+改造”文化の爆発(1997)

Bloodlust Software(Icer Addis) による NESticle(1997) は、MS-DOS/Windows 95 上で軽快に動き、フリーウェアとして一気に普及。

セーブステート、動画記録(プレイスルー)、内蔵グラフィックエディタによるスプライト改変など、“遊ぶ”と“いじる”を融合した設計で、90年代の**“とりあえずコレ入れとけ”なNESエミュ**の象徴になった。

後年ソース流出騒動を経て開発終了となるが、当時の間口の広さとスピード感は今も語り草だ。

(ウィキペディア)

Z-80 SoftCard - Wikipedia

説明なし

https://en.wikipedia.org/wiki/Z-80_SoftCard?utm_source=chatgpt.com3-4. 「動いた!」という体験そのものがニュースだった

この時期の多くのエミュは未完成・不完全で、人気作だけ動く/グラや音が崩れることも珍しくなかった。

だからこそ、“PCでコンソールが動いた”という事実自体がセンセーションで、MAME をはじめとする保存系プロジェクトの登場と相まって、**「過去の遊び場がPCに移ってくる」**文化的転回を生んだ。

業界団体との軋轢や法的議論も噴出し、“保存か侵害か”の論争が熱を帯びたのもこの頃である。

(ウィキペディア)

要するに――1995〜97年は「技術的に“可能になった瞬間”」と「文化として広がった瞬間」が重なった臨界だ。VGB が口火を切り、iNES が配布基盤を整え、NESticle が“誰でも遊べる・いじれる”を加速させた——この3本線が、以後の爆発的なエミュ文化の土台になった。

4. MAMEと文化の誕生(1997〜)

アーケードゲーム保存の理念

MAME の目的は 「数十年分のソフトウェア史を保存すること」。

方法はハードウェアの構造と動作原理を“文書化”し、その正しさを実行可能性で検証するというものだ(「遊べること」は検証手段にすぎない)。

この思想は公式ドキュメントに明記され、ソースコード自体が資料と位置づけられている。 (docs.mamedev.org)

1997年:最初の公開版とDOS時代 プロジェクトは Nicola Salmoria を中心に始まり、最初の公式リリースは 1997年2月5日(v0.1)。初期の開発ターゲットは MS-DOS で、コマンドライン前提の“硬派なツール”だった。 (mamedev.org)

GUI化と大衆化:MAME32 の登場 その“玄人向け”な体験を変えたのが Chris Kirmse らによる MAME32(Windows版GUIフロントエンド)。DOS版のMAMEをGUIで扱えるようにしたことで一気に裾野が広がり、一般ユーザーにもアクセス可能なプロジェクトへと転換した。 (WIRED)

移植の波:X/MAME・MacMAME 〜 マルチプラットフォームへ やがて UNIX系(X/MAME) や Mac(MacMAME → MAME OS X) など各環境に移植が進み、Windows中心で開発しつつ他環境は派生ブランチで追随という現在に近い体制が固まる。 (ウィキペディア)

“資料性の強化”と統合:MESS統合(2015–2016) 2015年にMAME と MESS が統合し、アーケードだけでなくコンソール/旧来PCなど幅広いシステムを単一フレームワークで保存・文書化する体制へ。2016年にはライセンスの整理やUI統合(MEWUIの取り込み)が進み、「保存基盤」としての色がさらに濃くなる。 (mamedev.org)

まとめ:MAME は**「遊ぶためのエミュ」ではなく「記録するためのエミュ」**として生まれ、DOSの黒い画面から GUIの大衆化を経て、**あらゆるレトロ計算機文化を横断的に保存する“土台”**へと進化した。

5. 2000年代以降:オープンソースと正統進化

2000年代以降、エミュレーターは**「保存・再現」から一段進んで「快適に遊ぶ」**を正面から設計目標に据えるようになる。技術的にもコミュニティ運用的にも、オープンソースの成熟がその背骨になった。

5-1. DOSBox:レトロPCゲーム再流通の“土台”(2002〜)

DOSBox は 2002 年初出の MS-DOS 環境+x86 CPU を仮想再現するOSS。商業の再販パッケージに広く採用され、“現行OSでそのまま動くDOSゲーム”を当たり前にした(GOG/Steam等の同梱運用が普及)。DOSBox はデファクト標準として位置づけられ、インターネットアーカイブのWeb実行(Em-DOSBox)にも使われている。 (ウィキペディア)

ポイント:再現の正確さ×配布のしやすさが合わさり、**「文化の保存」→「市場の再活性」**へと橋渡しした。

5-2. PCSX2:重厚な3D機(PS2)で“実用”を勝ち取る(2002〜)

PCSX2 は 2002 年に始まった PlayStation 2 エミュレータ。MIPSリコンパイラや仮想ハード管理などの工夫で互換性を伸ばし、GUI刷新やVulkan対応、プラグイン廃止などのモダナイズを経て現在も活発に進化中。特徴的なのが**“快適に遊ぶための機能”**で、ワイドスクリーン(16:9)パッチの内蔵・配布がコミュニティ主導で整備され、本体から「Enable Widescreen Patches」を有効化するだけで多くの作品が自然なワイド表示になる(作品によりUIは4:3のまま)。 (pcsx2.net)

5-3. PPSSPP:モバイル時代に“高解像度で蘇らせる”(2012〜)

PPSSPP は 2012 年公開の PSP エミュレータ。JIT/ダイナリコンパイルにより軽快で、解像度の引き上げ・アンチエイリアス・各種シェーダ・異方性フィルタ・テクスチャスケーリングなど、実機を超える描画強化が中核。さらに近年は高解像度テクスチャ置換パックの扱いが整備され、**“当時の作品をHD世代の見た目で”**楽しむ選択肢が一般化した。 (ウィキペディア)

5-4. “快適に遊ぶ”を具体化した横断機能

2000年代後半〜2010年代にかけ、フロントエンド/共通ランタイム(例:RetroArch)が普及し、セーブステート、リワインド、早送り、ネットプレイといったQoL(Quality of Life)機能が横断的に標準化。中でもRun-Ahead(入力遅延の短縮)は、内部で将来フレームを先行計算して巻き戻すことで実機級〜実機未満の遅延まで詰める革新として定着した(タイトルやコアによって適用可否はある)。 (docs.libretro.com)

小結:保存→再現→“快適さ”へ

- DOSBox が**“遊べるアーカイブ流通”**を現実化し、

- PCSX2/PPSSPP が描画拡張・ワイド化・操作遅延対策で**“現代的な遊び心地”**を実現、

- RetroArch系 がQoL機能を横断で普及。

エミュレーションは今、単なる“過去の再現”ではない。過去作の価値を現代の体験品質で引き上げる装置へと、静かに役割を広げている。

6. 現代の位置づけ

6-1. レトロPC・ゲーム文化を支える“基盤インフラ”

エミュレーターはいま、三層構造の基盤として機能している。

- 保存(Preservation):MAME などがハードの挙動を文書化し、将来にわたって再現可能性を確保。

- 再流通(Distribution):GOG/Steam の旧作配信、アーカイブ系プロジェクト、復刻ミニ機などが現行OS・現行機でのプレイ手段を提供(多くはDOSBoxや独自エミュを同梱)。

- 再鑑賞(Re-experience):高解像度化・ワイド化・入力遅延短縮・ネットプレイ・リワインド等のQoL機能で、**“当時より快適”**な体験を実現。

結果として、レトロPC/レトロゲームの文脈化・批評・研究がやりやすくなり、同人や個人開発の検証環境としても不可欠な足場になっている。

6-2. 法的議論とグレーゾーン

エミュレーターそのものは多くの法域で適法(互換実装の自由)と理解される一方、ROM/BIOSの扱いには注意が必要だ。

- ROM配布は原則NG:著作権者の許諾なく商用/非商用を問わず配布・再配布は違法。

- 自炊(バックアップ)の可否は法域依存:私的複製の範囲や技術的保護手段の回避(DMCA等)に抵触する場合がある。

- BIOSの入手:多くのエミュはユーザー自身が正規手段で吸い出したBIOSを前提にする。第三者配布物の取得はリスクが高い。

- “放棄ソフト(Abandonware)”の誤解:流通していない=自由に配布可、ではない。著作権は残る。

- 学術・保存の例外:図書館・アーカイブの制度的枠組みや、権利者の明示的許諾のもとで実施される保存活動は別の議論軸に立つ。

実務的には、(1) 正規の入手経路を使う、(2) ライセンス表記・帰属表示を守る、(3) 技術的保護手段の回避可否を各法域で確認する——ここを外さないのが安全運用のコア。

6-3. 「挫折構造(環境構築の壁)」は今も変わらない

ソフトが成熟しても、最初のハードルは依然として高い。

- 前提知識の壁:ROMフォーマット/マッパ/BIOS要否/入力遅延/音源(OPN/OPM/SID/AYなど)……最低限の文脈理解が必要。

- 設定の壁:パス・マウント・周辺機器設定(ジョイスティック、MIDI、拡張音源)、解像度・縦横比・シェーダ。

- 法務の壁:合法的な入手・保存・記録の手順を自分で整える責任。

- 情報の断片化:Wiki/フォーラム/GitHub Issues/古いテキストが混在し、**「どれが決定版か」**が分かりにくい。

つまり、“遊ぶ前に環境を作る”負荷は、90年代から本質的に変わっていない。これはプログラミング学習の環境構築で挫折する構造とパラレルで、乗り越え方も似ている(定番コア+定番設定+定番ROM構成の“黄金パターン”をまず完コピし、小さく改良する)。

6-4. いま始める人への「最短ルート」

実用志向で、最短で“動く・快適”に到達する導線を置いておく。

-

目的別に“定番”を選ぶ:

- DOSゲーム → DOSBox(安定版)

- アーケード保存・資料性 → MAME(公式配布)

- PS2 → PCSX2(現行ビルド)

- PSP → PPSSPP(公式)

-

公式ドキュメント優先:導入は公式README/Wiki→次にコミュニティガイド。

-

最初は“既製セット”に乗る:プリセット・サンプル設定・推奨BIOS配置をそのまま採用し、動作確認を最短で通す。

-

QoLは後付け:解像度・シェーダ・ワイド化・Run-Ahead は動作確認後に段階的適用。

-

合法性はセルフチェック:権利者の配信・再販版や正規バックアップを使う。グレーな配布サイトに依存しない。

小結

エミュレーションは、保存の学術基盤・市場の再流通・現代的再鑑賞を同時に支える見えないインフラになった。一方で、法的配慮と環境構築の学習コストは今も付いて回る。 その二つを正面から受け止め、**“正しく・快適に”**過去を現在へ橋渡しすること――それが現代のエミュレーション文化の核心だ。

おわりに

エミュレーターは、単なる“古い遊びの再現装置”ではない。失われるはずだった体験を、いま・ここに接続し直すための橋だ。ハードが朽ちても、媒体が読めなくなっても、ふるまい(行動原理)を再構成し、その正しさを実行で証明する。この“再現=検証=保存”の循環こそが、エミュレーションが文化側に与えた最大の贈り物だと思う。

そして現在のエミュレーターは、**保存(Preservation)と再鑑賞(Re-experience)**のあいだを自在に往復する。より正確に、より快適に——当時の輪郭を壊さず、体験の解像度を上げる。高解像度化、入力遅延の短縮、ワイド化、ネットプレイ、リワインド……それらは「過去を今の身体感覚で受け止め直す」ための補助線だ。

この先も、私たちは記憶と体験の保存装置を磨き続けるだろう。研究者は資料として、開発者は検証基盤として、プレイヤーはもう一度“あの瞬間”に触れる手段として。過去が未来に届くために必要なのは、ただ懐かしむことではなく、正しく再現し続ける意志だ。 エミュレーターは、その意志のかたちである。

💬 コメント