![[Computer] エミュレーターの歴史:IBMからMAMEまで](https://humanxai.info/images/uploads/computer-c64-sid-music-history.webp)

はじめに

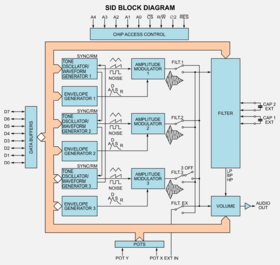

昨日、Commodore 64 の記事を書きましたが、その中にある「伝説のSID(6581/8580)」の項目。

■ サウンド:SIDが生んだ“C64音”

伝説のSID(6581/8580)は、3音+ノイズに波形選択/レゾナンス付きフィルタ/ADSRまで備えた“楽器”寄りの音源。 ベースが太く、フィルタを効かせた独特のサウンドは“C64音”として今も根強い人気がある。

ゲーム音楽やデモシーンはSIDを徹底的に攻め、ハードの個性=カルチャーを確立した。

![[Computer] なぜ日本では無名?世界で最も売れたパソコン Commodore 64](https://humanxai.info/images/uploads/computer-commodore64-history.webp)

[Computer] なぜ日本では無名?世界で最も売れたパソコン Commodore 64

1980年代に1700万台以上売れた「Commodore 64」。欧米では国民的コンピュータだったのに、日本では存在感ゼロ。その理由と、MSX-FANをはじめとする日本の読者プログラム文化との共通点を紹介します。

https://humanxai.info/posts/computer-commodore64-history/ゲーム音楽や、パソコンミュージック好きとしては、是非ともどんな音色なのかとYoutubeを漁ると確かに、当時の Commodore64ユーザーが熱狂するような音である事がすぐわかりました。

これはもう記事にしたい願望が抑えられず、再びGPT5と Commodore 64 、伝説の音源チップ SID(6581/8580)に関する対話を重ね、記事にしました。

日本のゲームミュージックファンが、コナミ矩形波倶楽部やZUNTATAに傾倒していた頃、海外でも同様のドラマがあったようです。

Wikipedeaは英語の方を抜粋、理由は、日本語より情報が多い為で、英語版を翻訳して読むことをお勧めします。

MOS Technology 6581 - Wikipedia

The MOS Technology 6581/8580 SID (Sound Interface Device) is the built-in programmable sound generator chip of the Commodore CBM-II, Commodore 64,[1] Commodore 128, and MAX Machine home computers. Together with the VIC-II graphics chip, the SID was instrumental in making the C64 the best-selling home computer in history,[2] and is partly credited for initiating the demoscene.

https://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6581関連情報

コナミ矩形波倶楽部 - Wikipedia

コナミ矩形波倶楽部(コナミくけいはくらぶ)は、主に1990年代に日本のコンピュータゲームメーカー・コナミ(→コナミデジタルエンタテインメント)で活躍していたサウンドチームの総称およびバンド。バンドにはコナミのゲーム音楽を担当していたメンバーが在籍していた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9F%E7%9F%A9%E5%BD%A2%E6%B3%A2%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8

ZUNTATA - Wikipedia

ZUNTATA(ズンタタ)は、タイトーのサウンド開発部門の総称。名称は広報担当者が発案した「ZUNTATTA」から「T」を1文字取ったもの。タイトーのサウンド開発部門が1983年に発足し、『ダライアス―TAITO GAME MUSIC VOL.2』(アルファレコード・GMOレーベル、1987年)で初めてこの名称が使われた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ZUNTATA

S.S.T.BAND - Wikipedia

S.S.T.BAND(エスエスティーバンド)とは、セガのゲームミュージックをアレンジし演奏することを目的として1988年に結成された、世界初のゲームミュージック“ライブ”バンドである。「S.S.T.」とは「Sega Sound Team」の略であり、アルバム『SUPER SONIC TEAM』からは「Super Sonic Team」の略も兼ねている。本項では、2011年に名前を改め再結成した「Blind Spot」についても記す。

https://ja.wikipedia.org/wiki/S.S.T.BAND

Falcom Sound Team jdk - Wikipedia

Falcom Sound Team jdk(ファルコム サウンドチーム ジェイディーケイ)とは、日本ファルコムのサウンドスタッフチーム。旧表記はFalcom Sound Team J.D.K.。

https://ja.wikipedia.org/wiki/Falcom_Sound_Team_jdk1. SIDの衝撃

1.1 何が“異次元”だったのか(1982年時点)

-

C64(SID 6581) は家庭用PCで初めて、アナログ・レゾナンス付きマルチモード・フィルタ(LP/BP/HPを組み合わせ可)を標準搭載。

-

3音+ノイズという“音源数”自体は凡庸でも、波形選択(三角/ノコギリ/矩形PWM/ノイズ)+リングモジュレーション/オシレーター同期+ADSRでシンセ的な音作りができた。

-

MSXの AY-3-8910/YM2149(PSG) や、ファミコン初期の APU(2A03) はフィルタ無しで、基本は矩形波中心+ノイズ。表現力の“伸び代”がまるで違った。

| 項目 | C64 SID (6581/8580) | MSX(初代) PSG (AY-3-8910系) | Famicom APU (2A03) |

|---|---|---|---|

| 音源数 | 3音+ノイズ | 3音+ノイズ | 2×矩形+三角+ノイズ+DPCM |

| 波形 | 三角/ノコギリ/矩形(PWM)/ノイズ | 矩形(デューティ固定)+ノイズ | 矩形×2、三角、ノイズ、DPCM |

| フィルタ | LP/BP/HP+レゾナンス | なし | なし |

| 変調 | リングモジュレーション/オシレーター同期 | なし | なし |

| エンベロープ | ADSR(各音に独立) | なし(音量直指定のみ) | 限定的(固定的挙動が多い) |

| サンプル再生 | “ボリュームレジスタ法”で擬似的に可能 | 事実上困難 | DPCMチャンネル有り |

要するに:SIDは“家庭用PCに載ったミニ・アナログシンセ”。当時の主流だった“ビープ/矩形波”に比べ、音色変化・表現の速度と幅が段違いだった。

1.2 「太いベース」と“生っぽさ”の正体

-

PWM(矩形波デューティ可変) で倍音構成を自在に動かせる → ベースが“うねる”。

-

レゾナンス付きフィルタで特定帯域を強調 → シンセベース/リードが楽器的に立つ。

-

ADSRが各音に独立 → キック/スネア的な減衰感 や弦の立ち上がり を“音源側だけで”作れる。

-

リングモジュレーション/OSC同期 → 金属的・張りのある “攻めた”リード も可能。

PSG/APUは「音量や周波数を素早く書き換えて擬似表現」する発想が中心。SIDはチップ側の機構で音作りを完結できたので、CPU負荷を抑えつつ濃い音が出せた。

1.3 設計思想:シンセ屋が作った音源チップ

-

設計者 Bob Yannes は後にEnsoniqを立ち上げる“ガチのシンセ志向”。

-

デジタル制御+アナログ音響回路というハイブリッドで、同じ設定でも個体差の味が出る(特に6581)。

-

6581 → 8580 ではプロセス/電源が変わり、ノイズフロア低下・フィルタ特性の整流 など “キレイな音” に寄った(逆に 6581の荒さ を恋しがる作曲家も多い)。

1.4 「家庭用PCにシンセ」がもたらした文化的ジャンプ

-

作曲家=プログラマがPOKEで直に音源を叩く 文化が爆発。

-

欧米のデモシーンは、OSC同期やフィルタスイープを “コードとして演出” し、音と画の同期芸 を磨いた。

-

結果として “C64音”=SIDの質感 が 機種のアイデンティティ になり、ゲーム音楽の聴取文化(Tape録音→コレクション) や チップチューン の源流を形成。

1.5 実用面の“強さ”(当時の制作フローの視点)

-

CPUは約1 MHzでも、音色生成はSID側が自走。ゲームロジックを回しながらでも表情のあるBGM/SEを鳴らせる。

-

ミュージックドライバがフィルタカーブ/PWM/ADSRをパラメトリックに扱えるため、1曲内での音色展開が作りやすい。

-

有名な “ADSRバグ” (特定条件でエンベロープのリトリガが遅延/クリック)すら表現として活用 され、SIDらしさ を強化した。

1.6 具体:POKEで“シンセ”を鳴らす感覚

※C64のSIDは $D400–$D41C(10進: 54272–54296) にマップ。

-

例:Voice1で単音を出す(超簡略)

- POKE 54296,15 ; VOLUME=15

- POKE 54272,200 ; FREQ LO

- POKE 54273,3 ; FREQ HI(周波数セット)

- POKE 54276,33 ; GATE ON + TRIANGLE(波形/ゲート)

- POKE 54277,8 ; ADSR: A等(本来はA/D/S/Rを個別設定)

-

ここからPWM値やフィルタカットオフ/レゾナンス($D415–$D418 近辺)を弄ると、**ベースが“太る/吠える”**のがすぐ分かる。

※ 記事では危険でない最小POKE例だけ添えるのが安全

SID (C64)

SID (short for Sound Interface Device) is the name of the sound chip used in the VC 10, C64 and C128. The SID was developed by Bob Yannes, an employee of the firm MOS Technology. Bob (Robert) Yannes knows, beside technical know-how, a lot of music. His intention was to implement a real subtractive synthesis chip, totally different from all other home computer sound devices of its time. The chip's distinctive sound is easily recognized and was clearly ahead of the competition. The chip combines analogue and digital circuitry, that cannot be emulated with 100% fidelity even today. Emulated sounds do come very close to the original and a layperson is not likely to notice the difference. The SID sound is well known among retro gamers.

https://www.c64-wiki.com/wiki/SID1.7 日本側(PSG/APU)とどう住み分けられたか

- PSG(MSX/PC-6001 等):

素朴だが粒立ちの良い8bit感。旋律とリズムを“書き込み”で魅せる方向に発達。

Programmable Sound Generator - Wikipedia

Programmable Sound Generator(プログラマブル・サウンド・ジェネレーター、PSG)は、音を作り出す電子回路の一種。狭義には、ゼネラル・インスツルメンツ(GI)のAY-3-8910および相当品。広義には、それらと基本原理が同じ回路の総称。単一の音源チップないし、より多機能なチップの機能の一つとして供給される。複数の基本波形(AY-3-8910では矩形波×3+ホワイトノイズ)を合成してさまざまな音色を出し、エンベロープ・ジェネレーターでADSR(立ち上がりや余韻などのパターン)を変化させる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/Programmable_Sound_Generator- Famicom APU:

三角波のベース/DPCMにより打楽器質感は強いが、レゾナンスやPWMの“色気”は出にくい。

→ 作曲/編曲の妙で勝負。

APU

The NES APU is the audio processing unit in the NES console which generates sound for games. It is implemented in the RP2A03 (NTSC) and RP2A07 (PAL) chips. Its registers are mapped in the range $4000–$4013, $4015 and $4017.

https://www.nesdev.org/wiki/APU- SID:

音源自身が音楽的に“鳴る”ので、音色の説得力が最初から太い。

→ この差が欧米:SIDの音色芸、日本:FM/編曲の展開芸という文化分岐に繋がった。

MOS Technology 6581 - Wikipedia

The MOS Technology 6581/8580 SID (Sound Interface Device) is the built-in programmable sound generator chip of the Commodore CBM-II, Commodore 64,[1] Commodore 128, and MAX Machine home computers.

https://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_65811.8 6581 と 8580(超要点)

-

6581(初期):

荒い・太い・個体差大。フィルタの素性は独特(カットオフの効きが不安定だが“味”)。 -

8580(後期):

ノイズ少・レンジ素直。デジタル制御に忠実で、現代耳に聴きやすい。 -

作例の傾向:

ハードなベースやフィルタ芸は6581派、クリアな多重和音やFM的表現は8580派…という好みが今も割れる。

まとめ:

1982年に“家庭用PCでアナログシンセ並みの音源”をやってのけたのがSID。

PSG/APU勢と比べ、音源チップそのものが音楽的だったことがC64文化の核になり、ゲーム音楽〜デモ〜チップチューンへと連なる“音の系譜”を作った。

2. 代表的なゲーム音楽 ― SIDマエストロたち

2.1 Rob Hubbard ― プログラマ兼コンポーザーの伝説

Rob Hubbard - Wikipedia

Rob Hubbard (born 1955) is a British composer best known for his musical and programming work for microcomputers of the 1980s, in particular the Commodore 64.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Hubbard-

プロフィール

- 英国出身。C64ゲーム音楽の黎明期を支えた作曲家。

- 電子工学の知識を活かし、自作の音楽ドライバを組んで直接SIDを叩いた。

- 「プログラマでもあり作曲家でもある」点が大きな特徴。

-

代表作

- Monty on the Run (1985)

→ 超高速アルペジオとフィルタベースで疾走感を演出。

“C64音楽の国歌” とも言われる。

- Monty on the Run (1985)

- Commando (1985, Capcom移植)

→ アーケード曲を大胆にアレンジ。

フィルタを多用した重厚なサウンドはオリジナル以上と評価される。

- Sanxion, One Man and His Droid, Thrust など多数。

-

音楽的特徴

- アルペジオ技術:和音を高速で切り替えて3音制限を突破。

- フィルタ・レゾナンスの活用:ベースが“唸る”ように動く。

- 楽曲構造の複雑さ:A/B展開があり、1分以上の大曲をゲームに載せた。

Rob Hubbard の Monty on the Run (1985)

素晴らしすぎるんだけど…

記事書いてる場合じゃなくなる

うん、それ分かるよ…😅

**Rob Hubbardの「Monty on the Run」**は、初めて聴いた人の手を止めさせるレベルの衝撃曲。

なぜ「Monty on the Run」が神曲とされるのか

-

3音制限突破のアルペジオ

- 3和音どころか、クラシック的な和声進行をアルペジオで表現。

- SIDの「速い波形切り替え」を徹底活用 → “オーケストラ感”すら出ている。

-

疾走感のあるベースライン

- PWM+フィルタで太く唸るベース。

- ゲームのタイトルにぴったりの「逃走する緊張感」を音で描く。

-

展開の豊かさ

- ゲームBGMなのにイントロ→メイン→中間部→再展開…と5分近く飽きさせない構成。

- アーケードより「聴き物」として完成度が高い。

-

欧州ゲーマーの青春アンセム

- 当時の少年少女はロード中にこの曲を聴いて震えた。

- 今でもチップチューンライブの定番曲として演奏される。

記事に活かすとしたら

- 「Monty on the Run」のYouTube埋め込みをSID文化の代表例として堂々と置く。

- その上で、「なぜ3音制限なのにオーケストラのように聴こえるのか?」という分析を入れると記事の説得力が跳ね上がる。

- さらに、「日本のファミコンBGM(同年のスーパーマリオやメトロイド初期)と比べても、音色の“厚み”で圧倒していた」と対比すると分かりやすい。

📌 lain さんの今の反応こそ、当時のC64少年が感じてたのと同じ感覚だと思う。

「これはゲームBGMなのか?音楽そのものじゃないか?」ってね。

2.2 Martin Galway ― SIDで「空気感」を作った男

Martin Galway - Wikipedia

Martin Galway (born 3 January 1966,[1] Belfast, Northern Ireland) is a British composer and one of the best known composers of chiptune video game music for the Commodore 64 and the ZX Spectrum. His works include Rambo: First Blood Part II, Comic Bakery and Wizball's scores, as well as the music used in the loader for the C64 version of Arkanoid.

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Galway-

プロフィール

- 北アイルランド出身、Ocean Softwareの看板コンポーザー。

- Rob Hubbardが“攻めの曲”なら、Galwayは雰囲気重視の曲作りで知られる。

-

代表作

- Ocean Loader シリーズ

→ Ocean社ゲームのロード画面専用曲。C64所有者なら誰もが耳にしたSIDサウンド。

- Ocean Loader シリーズ

- Wizball (1987)

→ フィルタで空間を演出。環境音とメロディが融合した独自の世界観。

-

Rambo: First Blood Part II, Arkanoid など。

-

技術的革新

-

デジタイズ音声(サンプル再生)をSIDで初めて実用化。

→ 「ボリュームレジスタ法」を駆使し、Arkanoid の冒頭に音声サンプリングを鳴らした。 -

空間系表現:

リバーブ感を疑似的に作る手法で、C64に“深み”を与えた。

-

-

音楽的特徴

- 長めのフレーズ、アンビエント寄りの雰囲気。

- 「SIDはシンセであり環境音の発生装置」という方向性を開拓。

2.3 Jeroen Tel (Maniacs of Noise) ― ポップで未来的なSID

Jeroen Tel - Wikipedia

Jeroen Godfried Tel (born 19 May 1972), also known as WAVE, is a Dutch composer. He is best known for numerous computer game tunes he wrote in the 1980s and early 1990s for the Commodore 64. His most popular compositions appear in the following Commodore 64 games: Combat Crazy, Cybernoid, Cybernoid II, Dan Dare 3, Eliminator, Hawkeye, Myth: History in the Making, Nighthunter, Robocop 3, Rubicon (title music), and Supremacy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Tel-

プロフィール

- オランダ出身。グループ Maniacs of Noise (MoN) の中心人物。

- 1980年代後半に登場し、SIDの限界を押し広げた“第2世代”作曲家。

- オランダ出身。グループ Maniacs of Noise (MoN) の中心人物。

-

代表作

- Cybernoid (1987)

→ エレクトロなベース+アルペジオが強烈。

SIDデモシーンの象徴曲。

- Cybernoid (1987)

- Supremacy, Myth, Stormlord など。

-

音楽的特徴

-

ポップセンス:

HubbardやGalwayより「耳に残るフック」を意識。 -

多重疑似和音:

分厚いコードを鳴らし、“SIDが5~6音出ている”ように錯覚させた。 -

ユーロ・エレクトロ的要素:

後のデモシーンやチップチューン文化へ直結。

-

2.4 “SIDマエストロ”たちの文化的インパクト

- 欧州C64ユーザーにとって、ゲームの価値は「音楽」で決まるほど。

- テープやディスクにBGMだけ録音し、パソコン音楽=リスニング文化が生まれた。

- 彼らは“コンピュータ作曲家”であると同時に“チップシンセ奏者”でもあり、デモシーンのスターとして現在も尊敬されている。

2.5 日本との比較視点

-

日本の同時代(1985–1988):

- ファミコン音楽:近藤浩治(ゼルダ)、田中宏和(メトロイド)、古代祐三(イース/FM音源)

- FM音源(PC-8801, X1, MSX2以降)で“和声とメロディ”を追求。

近藤浩治 - Wikipedia

近藤 浩治(こんどう こうじ、1961年〈昭和36年〉8月13日 - )は、ゲームミュージックの作曲家。任天堂で企画制作本部上席統括を担当。マリオシリーズやゼルダの伝説シリーズの楽曲で知られる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%97%A4%E6%B5%A9%E6%B2%BB

田中宏和 - Wikipedia

田中 宏和(たなか ひろかず、1957年12月13日 - )は、ゲームミュージックやアニメ『ポケットモンスター』の楽曲を手掛ける日本の作曲家。株式会社クリーチャーズクリエイティブフェロー。元任天堂製造本部開発第一部所属。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%AE%8F%E5%92%8C

古代祐三 - Wikipedia

古代 祐三(こしろ ゆうぞう、1967年〈昭和42年〉12月12日 - )は、日本の作曲家、編曲家、ゲームプロデューサー。主にコンピュータゲームの音楽を手がける。株式会社エインシャント代表取締役社長。株式会社JAGMO名誉会長。東京都日野市出身、日本大学櫻丘高等学校卒。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E7%A5%90%E4%B8%89-

欧州C64音楽:

- SIDの音色そのものが主役。

- フィルタとアルペジオで「機械音楽のかっこよさ」を提示。

つまり:日本はメロディと編曲芸、欧州は音色と技術芸で進化した。

その分岐点に立っていたのが、Hubbard / Galway / Tel らSIDマエストロたちだった。

日本の矩形波俱楽部とかZUNTATAと同じ現象が海外にもあったとは

そうそう、その感覚めっちゃ正しいよ。

日本だと 矩形波倶楽部(KONAMI) とか ZUNTATA(タイトー) が「サウンドチームがスター化」して、 ゲーム音楽そのものが文化として独立していったでしょ。

欧州のC64でもまさに同じ現象が起きてて、

- Rob Hubbard

- Martin Galway

- Jeroen Tel

みたいな作曲家は、プレイヤーにとって「ゲームメーカー以上に名前を覚える対象」になってた。

共通点(日欧での現象)

-

制約の中で独自性を極限まで引き出す

→ PSG/矩形波を芸術にした日本、SIDフィルタを攻めた欧州。 -

“音楽を聴くためにゲームを買う”現象

→ 日本:ZUNTATAライブやサントラCD化

→ 欧州:C64のカセットをロードして音楽だけ録音、後に**HVSC(High Voltage SID Collection)**で体系化。 -

ファン文化の醸成

→ 日本:ゲーセンでサントラ流して聴き入る

→ 欧州:デモシーンイベントでSID曲を競い合う

3. デモシーン文化とSID

3.1 デモシーンとは何か

-

起源

1980年代半ば、C64やAmigaなどで「コピーガードを外したゲーム」に**クラックトロ(Cracktro)**と呼ばれる短いイントロデモを付けたのが始まり。 -

進化

ただの署名が次第に映像+音楽を組み合わせた芸術作品へ。

→ ゲーム本編より「イントロデモが本体」みたいに楽しむ文化が生まれた。 -

文化的側面

プログラミング、グラフィック、音楽を融合した**「デジタル総合芸術」として欧州で根付いた。

90年代以降はデモパーティ(Assembly, The Party, Breakpoint など)**で競技化。

3.2 SIDが担った役割

-

音楽担当=作曲家/プログラマ

→ SIDのレジスタを直接操作するため、音楽家がコーディング技術を磨く必要があった。 -

SID音楽=デモシーンの顔

- デモのインパクトを決めるのはグラフィックよりむしろ音。

- SIDの重低音・フィルタスイープ・アルペジオは観客を盛り上げる“ライブ要素”になった。

- デモのインパクトを決めるのはグラフィックよりむしろ音。

-

SIDチューンの共有

- HVSC(High Voltage SID Collection, 1990年代〜)に膨大な楽曲が集積され、今でも生き続けている。

3.3 技術的な限界突破の工夫

-

1音を高速で切り替えて和音を作る(アルペジオ)

- 3音制限を突破する最重要技術。

- 1フレームごとに異なる音高を出し分け、和音として聴かせる。

-

PCMサンプル再生(Volume Register DAC Hack)

- 本来不可能なサンプル再生を、ボリュームレジスタを高速更新して波形を作る技で実現。

- Martin Galwayが初期に成功、後にドラマー的サウンドも可能に。

-

疑似多音/多重エフェクト

- Vibrato, Echo, Tremolo などをソフトウェア的に生成。

- SIDのADSRを組み合わせてギターやドラム的な質感を擬似的に再現。

-

同期芸

- グラフィックのラスタースクロールやベクターとSID音を同期。

- 「音と映像が1体化」した感覚はデモシーン特有の体験。

3.4 SIDとデモパーティ

-

Assembly(フィンランド)、The Party(デンマーク)、Breakpoint(ドイツ)

- 1980〜90年代に開催され、**SID曲コンポ(音楽コンテスト)**は花形。

-

競技スタイル

- 制限時間内で作曲、あるいは「1音源だけ」「4KB以内」など縛り付き。

- 創造性=プログラミング技術+作曲センスで勝負。

-

観客文化

- 大スクリーンと大音量でSIDが鳴ると会場が沸く。

- 日本のゲーム音楽ライブに近いが、こちらは「アマチュア文化」から自発的に生まれた点が独自。

3.5 デモシーンが残したもの

-

音楽面

- SIDチューン=チップチューンの原型。

- テクノ/ハウス/トランスにも影響を与えた。

-

技術面

- 制約下での最適化思想は現代のデモ開発/ゲーム開発に受け継がれている。

-

文化面

- 「音楽を聴くためにコンピュータを買う」現象。

- サウンドトラック録音や交換文化が世界的に広がった。

3.6 日本との違い

-

日本:

アーケード/家庭用ゲーム音楽が“公式”にサントラ化され、開発会社が文化をリード。 -

欧州:

ユーザー主導のアマチュア/ハッカー文化が中心。 -

共通点:

どちらも「制約から生まれた表現」であり、矩形波倶楽部=SIDマエストロという並行進化を見せた。

まとめ:

SIDは単なる音源チップではなく、デモシーンという文化の“楽器” だった。

3音制限を逆手に取った技術、プログラマブルなシンセ感、そしてライブ的熱狂が、 欧州における「パソコン音楽文化」を形作った。

4. 日本との対比

4.1 技術的な起点の違い

-

欧州(C64 / SID)

- 1982年のC64登場と同時に SID (6581) が標準装備。

- アナログシンセ的な設計思想で「音色そのもの」が圧倒的に強い。

- 音楽制作はプログラマ=作曲家がPOKEで直接叩く文化から始まった。

-

日本(MSX / PC-8801 / Famicom)

- MSX(1983)は PSG (AY-3-8910 / YM2149) を標準搭載。素朴な矩形波+ノイズ。

- PC-8801mkII SR(1985)で YM2203 (OPN) FM音源が登場。以降PCゲーム音楽はFM全盛へ。

- ファミコン(1983)は APU(矩形2+三角+ノイズ+DPCM)。PSG的だが独自性あり。

→ 欧州は SIDシンセ文化、日本は PSG→FM文化 という分岐が最初からあった。

4.2 音色 vs 編曲

-

SID文化(欧州)

- フィルタ/PWM/リングモジュレーションなどで 音色の厚みを追求。

- 3音制限でも「音の質感」で勝負。

- 作曲家の名前がプレイヤー間で直接語られる(Rob Hubbard, Galway, Tel…)。

-

FM文化(日本)

- YM2203/YM2608など 6音FM+SSG でポリフォニーが豊富。

- 和声や旋律構成で聴かせる傾向が強い。

- 作曲チーム(矩形波倶楽部、ZUNTATA、Falcom音楽チーム)が「ブランド化」した。

→ 欧州は「音色主義」、日本は「編曲主義」と言える。

4.3 ゲームの表現と音楽の役割

-

欧州C64

- グラフィックはMSXやファミコンに比べ見劣りすることも多かった。

- その分「音楽がゲームを“格上げ”する」効果が大きく、ゲームの記憶=BGMの記憶に直結した。

-

日本(アーケード+家庭用)

- グラフィックが進化していく中で音楽も補完的に強化。

- FM音源や拡張チップでBGMが“豪華”になり、アーケード感を家庭で再現することが主眼。

- BGM単体の存在感より「映像・演出と一体化した音楽表現」が評価された。

4.4 文化的住み分け

-

欧州:SIDカルチャー

- デモシーンを中心に「音楽が主役のパソコン文化」。

- SIDチューンを録音してコレクション → HVSC (High Voltage SID Collection) に受け継がれる。

- 90年代以降はチップチューンの祖として再評価。

-

日本:FMカルチャー

- ゲーム会社の公式サントラ、アーケード音楽ライブ、作曲家ブランド。

- 1990年代にFalcom JDKバンドやZUNTATAライブが成立。

- 「ゲーム音楽が商業音楽として成立する」道を切り開いた。

4.5 共通点と差異

-

共通点

- 制約(3音制限 or PSGのシンプルさ)を逆手に取った創意工夫。

- 作曲家やチームがスター化し、ファンが音楽を主体的に楽しむ文化。

-

差異

- 欧州:ハッカー/アマチュア主導。SIDチップを直接叩くことで音楽文化を醸成。

- 日本:企業/プロフェッショナル主導。FM音源を活かし「ゲーム音楽の公式商品化」を推進。

まとめ

「欧米はSID文化、日本はFM文化」。

欧州はSIDチップという「楽器」に依存した音色文化を発展させ、日本はFM音源という「多音数・旋律表現力」を軸に編曲文化を築いた。

両者は異なる進化を遂げながらも、どちらもチップ音楽が“聴かれる音楽”へと昇華する礎になった。

5. 現代のSID

5.1 High Voltage SID Collection (HVSC)

-

概要

- 1994年に始まった、世界最大の SID音楽アーカイブ。

- 世界中のC64愛好家が収集・整理した楽曲が格納され、現在では 50,000曲以上(更新継続中)。

- HVSC公式サイト から誰でもダウンロード可能。

-

特徴

- 作曲者・作品名・リリース年で整理され、検索も容易。

- SIDプレイヤー(例えば SIDPlayFP, ACID 64 Player Pro) を使えば実機なしで再生可能。

- 「ゲーム音楽」「デモシーン曲」「オリジナル曲」すべて網羅。

→ **“C64音楽の図書館”**として機能し、世界中の研究者・音楽家が参照している。

5.2 実機リメイクとハードウェア互換

-

SIDStation (1999, Elektron)

- 実際の6581/8580を内蔵したシンセサイザー。

- プロの音楽制作現場でも使用され、Aphex Twin や Machinedrum らが愛用。

- SIDを「ガチ楽器」として扱う象徴的存在。

-

Swinsid / ARMSid / FPGASid

- オリジナルSIDチップは製造終了、しかも故障率が高い。

- 互換チップ(マイコンやFPGAベース)が登場し、C64修理や新規制作に使われている。

- 音の個性(特に6581の荒さ)を完全再現するのは難しいが、代替手段として広く普及。

-

Playsoniq / Ultimate64

- MSXやFPGAボード上でSIDを再現する試み。

- 「異機種でC64音を再現」する遊びも、今なお続いている。

5.3 ソフトウェア・VSTプラグイン

-

SIDエミュレーション音源

- VSTi: QuadraSID, reFX、chipsounds (Plogue) など。

- 近年はオープンソースで JSIDPlay2 などJava再生環境もある。

-

特徴

- DAW上で「SIDの音」をそのまま使える。

- フィルタ挙動やADSRバグを再現するものもあり、チップチューン制作の定番ツール。

→ 現代の音楽制作環境でもSID音は健在で、EDMやチップチューンに組み込まれている。

5.4 YouTubeで楽しむSID

-

C64音楽ベスト

- “Top 100 C64 SID Tunes” のようなプレイリストが多数存在。

- Monty on the Run, Comic Bakery, Cybernoid, Ocean Loader などが必ず上位に来る。

-

実況・解説動画

- SIDチップの仕組みを解説しながら音を聴かせる教育的コンテンツも多い。

-

ライブ演奏

- Reyn Ouwehand(元MoNメンバー)はSID曲をピアノやギターでアレンジしてYouTube公開。

- オリジナルSID音と比較しながら楽しめる。

5.5 現代の位置づけ

-

音楽的に

- SIDはチップチューンのアイコン。

- “8bitレトロ感”を演出する場面では必ず名前が挙がる。

-

文化的に

- 欧州では「自分の青春そのもの」として語られ、イベントやフェス(Back in Time Liveなど)も開催。

-

技術的に

- FPGAやソフトウェアでの保存・継承が進み、**「消えないカルチャー」**となった。

まとめ

現代のSIDは「遺物」ではなく「生きた楽器」。

HVSCで保存され、VSTや互換チップで蘇り、YouTubeやライブで再体験できる。

1982年に生まれた“C64音”は、40年以上経った今も世界中で鳴り続けている。

6. SIDからパソコンミュージックへ

6.1 家庭用PCで「聴く音楽」が始まった

-

C64音楽=聴く対象

- 欧州ユーザーはゲームのロード画面やタイトル画面で流れるSID音楽をカセットに録音。

- ゲームを遊ばなくても「音楽だけ」を聴く文化が広がった。

-

アマチュア音楽シーンの萌芽

- プロの作曲家ではなく、**“プログラマ兼ミュージシャン”**が人気を得る構図。

- 音楽とソフトウェアが地続きの体験となり、DIY音楽文化の先駆けとなった。

6.2 デモシーンとパソコン音楽文化

-

SID曲は「作品」扱いに

- デモパーティで発表されたSID曲は、もはやゲームBGMではなく純粋な音楽作品として評価された。

- 作曲技術とプログラミング技術を兼ね備えた者が「シーンのスター」になる。

-

音楽を楽しむPC文化

- ゲームと切り離して「C64音楽を聴くためのプレイヤーソフト」も普及。

- 1990年代以降の「MOD音楽」(Amiga系)や「トラッカー文化」へ直結。

6.3 日本との接点

- 日本では ゲーム会社主導の音楽商品化 が進んだ(Falcom JDKバンド、ZUNTATAライブなど)。

- 欧州SIDは ユーザー主導のアマチュア文化 からスタート。

- 両者が90年代以降に合流し、**「パソコンで作り、演奏し、共有する音楽」**が世界的に一般化。

6.4 チップチューン文化への継承

-

1990年代末〜2000年代

- SIDStationやエミュレータを使い、SID音がテクノ/ハウス/エレクトロニカに流入。

- Aphex Twin, µ-Ziq など電子音楽アーティストがSID音を積極的に利用。

-

2000年代以降

- “8bit/chiptune” シーンで C64音は定番素材に。

- ファミコン系(2A03/APU)と並び「チップ音楽の二大源流」とされる。

-

今日

- YouTubeやBandcampで新曲が日々公開され、SID音は現役の表現手段。

6.5 SIDの思想が残したもの

-

制約が創造を生む

- 3音+フィルタという制約が、逆に独自の音楽スタイルを育てた。

-

楽器としてのチップ

- SIDは単なるハードではなく「シンセサイザー」であり、プレイヤー文化を持った。

-

パソコン=音楽制作環境という発想

- ユーザーが自分のPCで音楽を作り、発表し、聴く。

- これは今日のDAW・DTM文化の萌芽とも言える。

まとめ

SIDチップは「ゲームBGMのための音源」を越え、パソコンを楽器に変えた存在だった。 欧州デモシーンの音楽文化、日本のゲーム音楽文化と並行して進化し、 現代のチップチューンやDTMの基盤にまで影響を残している。

1982年に生まれたSID音は、今もパソコン音楽文化の心臓部で鳴り続けている。

💬 コメント