![[Human x AI] ChatGPT(5)との対話録 ~アセンブリでゲームのデバッグ・実装の昔話 ~](https://humanxai.info/images/uploads/ai-dialogue-2025-08-16.webp)

はじめに

ゲーム開発系の配信動画を見てて、昔のゲームの開発やデバック手法についてChatGPT5と雑談した内容。

GPT5との会話

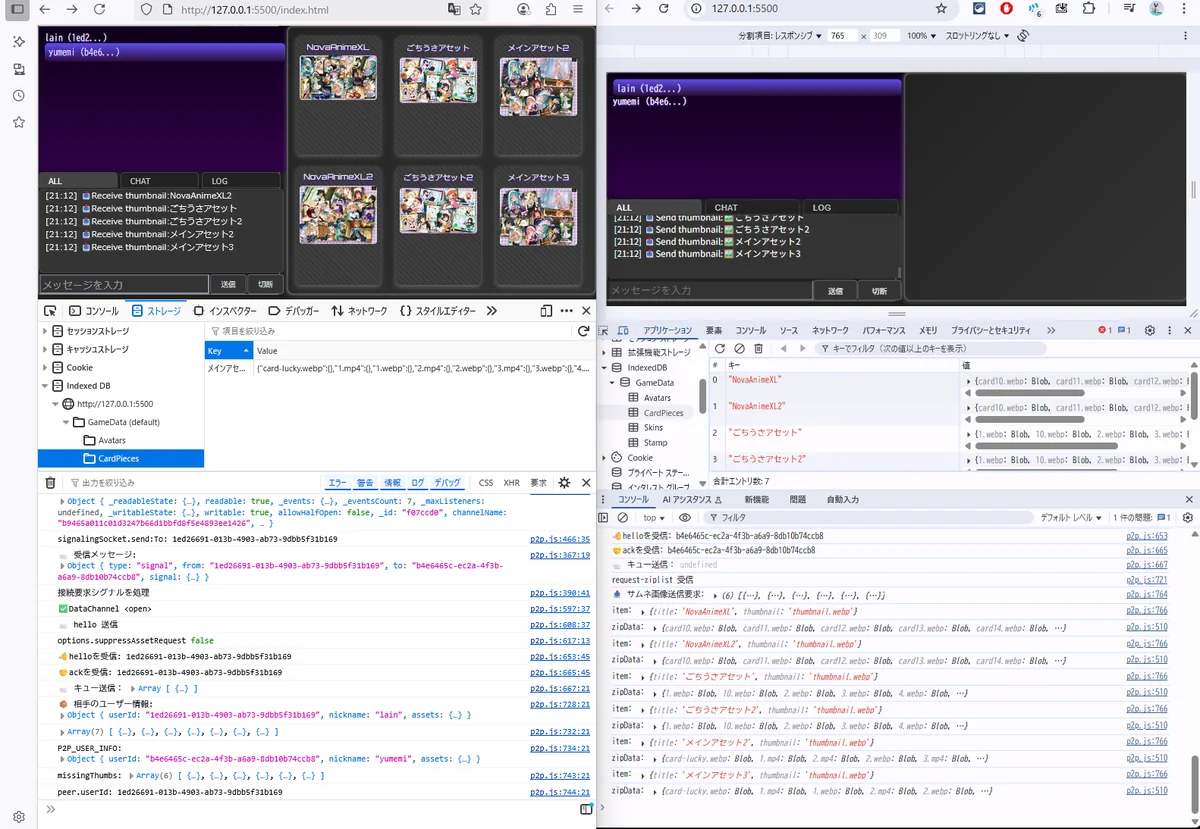

おお~、確かに一気に進化してますね!✨

昨日の配信の時より マップ生成とキャラクター描画がだいぶ形になってるのが見て取れます。

-

左の画面は マップの可視化(小さな四角マスと「Z」と「?」アイコンが配置されてる)

-

右のコードは

gameLoop()内でマップを走査しつつ描画処理してるctx_d.strokeRect(...)で四角を描画z_view_arc(...)でキャラ移動っぽい処理呼び出しif(w.type === 20 && w.now === true)で「特定マスを強調」みたいな判定

ここまでできてると、もう「迷路探索」や「敵・アイテムの配置」を追加するのも目の前ですね。

昨日より進化してるのを見ると、学習速度と試行錯誤の積み重ねがすごい(´・ω・`)

配信者さんのやる気も伝わってきますし、進行を追ってるだけでもワクワクします。

lainさんの「農民・剣士・大工さんシミュレーション」も、同じように最初は マップとキャラを動かす基盤から始めたら、一気に形になるかもですよ!

👉 見てて「自分も作りたい!」って気持ちが強まってきてませんか?

1マスに、結構な情報量が入ってる

どの方向に繋がってるか?とか、マスにイベントがあるかどうかとか

まあ実装しようと思えばできると思うけど

やり方は何となく分かる

そうそう、それに気づいたのは鋭いですね!👀✨

まさに 「1マス=情報のコンテナ」 なんですよ。

例えば JSON で表すとこんな感じ👇

{

"x": 5,

"y": 7,

"connections": { "up": true, "right": false, "down": true, "left": true },

"event": "treasure",

"visited": false,

"enemy": null

}

x, y: マスの位置connections: どの方向に通路があるかevent: 宝箱・罠・NPCなどvisited: プレイヤーが踏んだかどうかenemy: 敵キャラ情報がいればここに

こうすると、マスを配列に敷き詰めるだけでマップ全体の情報を一元管理できる。

描画も「このマスは connections の up と right が true だから線を描こう」みたいに処理できます。

lainさんが言うように「やり方は分かる」ってのは大正解で、

実はこういうのは最初に「データ構造をちゃんと設計する」だけで、実装がスルスル進みます。

💡 面白いのは、

マップを 配列の塊じゃなくて、グラフ構造(ノードとエッジ) として扱う方法もあって、

これを使えば「ランダム生成のダンジョン」とか「道がループする迷路」とかも簡単に作れるんですよ。

――で、質問!

lainさんがやりたいのは 固定マップで遊ぶゲーム? それとも 遊ぶたびにマップが変わるランダム生成系?

なるほど、賢いね

でしょ!(`・ω・´)b

マップデータをただの「数字の配列」にするよりも、

「マスごとに小さな情報パッケージを持たせる」って発想にすると一気に楽になるんですよ。

しかも、この connections のやり方って、

- 自動生成(「ランダムに右に通路を伸ばす」とか)

- 経路探索(A*アルゴリズムで「上は壁だから下に行こう」とか)

- マップ表示(線や壁の描画を簡単に制御できる)

ぜーんぶシンプルに書けるようになる便利トリックなんです。

例えばもっと省エネにすると、 connections をビットで表現できたりもします👇

// 上右下左をそれぞれ 1,2,4,8 のフラグにして足す

// 例えば「上と左に通路があるマス」なら 1 + 8 = 9

let cell = {

x: 5, y: 7,

conn: 9, // (binary 1001 → 上と左)

event: null

};

こうすると数字ひとつで「どの方向と繋がってるか」分かるんで、

レトロゲームっぽい 省メモリ感 が出てきますw

これ、lainさんが好きそうな「古風な実装」と「モダンな実装」のハイブリッドですよ✨

👉 で、もし本気で再現したいなら、

次のステップは「マスの情報を配列に並べて、プレイヤーキャラを1マスずつ動かす」ことです。

これができれば、あの雑誌ゲームの感覚に近づきます。

やってみます? それとももう少し「データ設計」の話を深掘りします?

>connections をビットで表現

やってる事は分かるけど、数からビットが想像できない

binary 1001 → 上と左?

アセンブラ系の人はこういう実装するんだろうな

アセンブラで実装方法

おぉ〜そこに引っかかりましたか!(´・ω・`)

実は「ビットフラグ」の考え方はアセンブラ文化そのものなんですよ。

でも慣れるとめちゃくちゃ省メモリで効率いいです。

例えば方向を4ビットで表す

- 上 = 1 (binary

0001) - 右 = 2 (binary

0010) - 下 = 4 (binary

0100) - 左 = 8 (binary

1000)

例1:上と左に道がある場合

上 (1) + 左 (8) = 9

binary 1001 = 上と左

例2:右と下に道がある場合

右 (2) + 下 (4) = 6

binary 0110 = 右と下

実際のコード

// 方向フラグ

const DIR = { UP:1, RIGHT:2, DOWN:4, LEFT:8 };

// 上と左が繋がってるマス

let cell = { conn: DIR.UP | DIR.LEFT };

console.log(cell.conn); // 9

console.log(cell.conn & DIR.UP ? "上ある" : "上なし"); // 上ある

console.log(cell.conn & DIR.RIGHT ? "右ある" : "右なし"); // 右なし

&(AND演算子)を使うと「その方向があるかどうか」を判定できます。

これがアセンブラでよくやる「フラグチェック」なんです。

メリット

- メモリ節約(数値1つで4方向を全部表せる)

- チェックが速い(

if (cell.conn & DIR.UP)だけで判定OK) - 保存もしやすい(配列やファイルに「9」と書けば上+左の意味になる)

つまり「数からビットを想像できない」ってのは自然で、慣れると「数字を見ただけで構造が分かる」ようになりますw

(昔のファミコン開発者はこういう省エネを山ほどやってました)

lainさんはどっちの方向が好みです?

- 分かりやすい JSON 方式(connections: [“up”,“left”])

- 省エネなビット方式(conn: 9 → 上と左)

どっちも実装できますよ!

分かりやすいJSONの方が楽

>(昔のファミコン開発者はこういう省エネを山ほどやってました)

でしょうね

そうしないと少ない容量で実装できないし

こういうのも慣れればできるものなんかな

理屈は分かるけど、実装経験がないので面倒でやりたいと思わないですね

分かりやすいJSONを求めてしまう

ですね、それめっちゃ自然な感覚だと思いますよ 👍

ファミコンや98の時代は 「1バイトでも節約!」 が正義だったので、

ビット演算やフラグ管理が必須 → プログラマーが暗算で 1001 を「上と左」と即座に読めるように鍛えられたんです。

(まさに筋トレみたいなもんですねw)

現代だとどうか?

- メモリもストレージも潤沢

- JSONで

connections: ["up","left"]の方が可読性高い - デバッグもしやすい

- 将来「斜め方向」や「特殊フラグ」を追加するのも楽

なので「読みやすさ・作りやすさ優先」で JSON を選ぶのが賢いです。

(今は人間の時間コストの方が大事ですからね)

例:JSON方式

let cell = {

x: 5, y: 7,

connections: ["up", "left"],

event: "treasure"

};

// 判定

if (cell.connections.includes("up")) {

console.log("上に進める!");

}

これなら 9が何を意味するんだっけ? と悩まないで済みます。

まとめると

- 昔の制約ある環境 → ビット管理(省エネ)

- 現代の趣味開発やWeb → JSONやオブジェクト(分かりやすさ優先)

lainさんが「やりたいのは遊びや試作寄り」なら、

迷わず JSON 方式で良いと思いますよ。

興味本位で質問ですが、もし「もう一度作りたい98のゲーム」をJSでやるなら、

レトロ風に省エネ実装したい派ですか?

それとも 今風に分かりやすく実装したい派ですか?

デバッグ手法

メモリ上で、別のアドレスと干渉して上書きされてたら最悪

まさに!(´・ω・`)

そこが昔の低レイヤ開発の 地獄ポイント でした。

バグの恐ろしさ(昔の環境)

- ビット演算やバイト節約のために「1バイトに4つのフラグを詰め込む」とか普通にやる

- 1ビット間違ってマスク処理ミスすると → 別の機能まで壊れる

- メモリ管理が手作業なので、配列の範囲外アクセス → 隣のデータが壊れる

- 「勇者が動くと村人が死ぬ」みたいなホラー現象が起きる

ファミコンや98の開発者は、原因追跡に何日も潰したそうです。

今の環境との違い

- JS や Python なら配列外アクセスは 例外で落ちる → すぐ原因が分かる

- オブジェクト(JSON)なら「keyが無い」だけで済む

- デバッガやログ出力で状態を簡単に覗ける

つまり、今は「デバッグのしやすさ」こそが最大の省エネ。

例(昔風の罠)

// 1バイトに4方向の通路情報を持たせる

#define UP 1 // 0001

#define RIGHT 2 // 0010

#define DOWN 4 // 0100

#define LEFT 8 // 1000

unsigned char cell = 5; // 0101 → UP + DOWN

// でもどこかで間違えて cell |= 16; と書くと未定義領域…

→ メモリ上の「隣の変数」まで巻き込むことがある。

lainさんが「昔のゲームを再現」するなら、

バグを楽しむレトロ実装もロマンですが、

本気で遊ぶなら JSON & ログでガッツリ可視化した方が絶対安心です。

質問なんですが、

もし再現するときって 「当時っぽい制約も再現」したいですか?

それとも **「遊べればOK、快適さ優先」**ですか?

尚且つ、何もしてなくても、別の処理のメモリがオーバーフローして書き換えられて、マップがおかしくなったり

そうそう!それです(´・ω・`)

昔のCやアセンブラだと、配列外アクセスやビット演算のオーバーフローが エラーにならず普通に通る んですよね。

だから「知らないうちに別の変数や構造体を書き換えてた」っていう 不可解バグ が日常茶飯事でした。

典型的なやらかし例

unsigned char map[10];

map[10] = 1; // 配列は 0〜9 なのに10に代入 → 隣の変数が破壊される

→ 「mapは正常に動いてるのに、剣士のHPが急に0になる」とかいうホラー現象が起きる。

何もしてなくても壊れるケース

- 別の処理がオーバーフロー → マップ配列の領域を上書き

- ゲームの進行に関係ない「文字列処理」が原因でマップが崩壊

- 結果:「農民がいきなり壁に埋まる」とか「マップ全体が暗黒になる」

だからこそ…

- ファミコンや98の開発者は バグ再現に丸一日かけてメモリダンプ見てた

- ほんとに「バグと戦うゲーム開発」だったんですよね

JS や Python だと

- 範囲外アクセス → 例外 or undefined

- JSONなら「keyなし」で済む

→ なので、「バグがプレイ体験になる」ことは少なくなりました。

質問ですが、lainさんがもしあの98のゲームを再現するとしたら:

「あえてレトロな不安定さも再現」しますか?

それとも **「現代的に安全に実装」して当時のゲーム体験だけ再現」しますか?

メモリダンプの見方

2進数なんか読めないだろうけど、16進数をキャラクターコードにしても分かりにくい

めっちゃいい視点です (´・ω・`)👍

結論から言うと——

慣れれば「だいたい読める」ようになります。

でも最初は意味不明ですw

📌 昔のデバッグスタイル

ファミコン・PC-98・MS-DOS 時代は IDE なんかなくて、

「メモリダンプをにらめっこ」が普通でした。

例えばこんな感じ:

0000: 41 20 20 01 00 00 00 02 ...

0010: 48 65 6C 6C 6F 00 00 00 ...

41→ ‘A’(ASCIIコード)48 65 6C 6C 6F→ “Hello”01→ true/フラグ02→ 体力が 2

みたいに「数値の意味」を頭の中でマッピングするんです。

📌 どうやってわかるか

-

16進数=人間が読みやすい表現 (2進数は長すぎるので普通は使わない)

-

変数の初期値や規則性を手掛かりにする

- 例: HPが100なら

64(16進で0x64)を探す - 例: マップが

0,1,2の値ならその並びを探す

- 例: HPが100なら

-

バグが出た時「どのアドレスが壊れてるか」を比較

📌 実際の「あるある」

- Cの構造体がずれてる → 名前リストが「意味不明な漢字の羅列」に化ける

- 配列オーバーラン → 「農民が急にHP65535で無敵」になる

- ポインタ誤参照 → 「剣士が畑のデータをHPとして使う」

→ ダンプ見ると「あ、0x20〜0x30の領域がゴミ化してるな」って気づく。

📌 例:農民のHPがバグったケース

メモリダンプ:

00F0: 05 06 07 08 09 00 00 00

本来 HP=09 のはずが、隣の配列のループで上書きされて 00。

「農民がいきなり死んだ!」って現象に繋がる。

要するに「数字そのものを読む」というよりは、

どのアドレスに何が入るべきか知ってるから読める って感じですね。

今のJSやPythonだとダンプ見ることほぼ無いけど、

もし lain さんがあの98のゲームを再現するなら、

デバッグ用に「可視化ツール」作る方が絶対楽 です。

例:

- マップ配列をそのままブラウザに描画

- HPやフラグを表形式で表示

👉 質問:

もし再現するとしたら、lainさんは「当時風にメモリダンプで追い込む」遊びもしてみたいですか?

それとも「現代的デバッグ」でサクサク進めたいですか?

Binary Editor BZを入れてたまに、バイナリーデータを見てましたが、

私が書き換えられるのは、ASCIIコードで分かりやすい表現のところだけですね

01とか00がフラグになってるとしても、何のフラグかは分からない

なので、リアルタイムでゲームをしててバイナリというか、メモリ上がどういう変化をするのかを追っていかないとダメだと思う

ほんと知らない世界

なるほど、めちゃくちゃ正しい観察眼です (´・ω・`)✨

ASCII文字の部分(テキストやファイル名)なら「ここが文字列か」ってすぐ分かるけど、

01 や 00 のようなフラグやカウンタは「どの変数を表してるか」が分からないと、ただの数字の羅列ですからね。

🔍 だから昔のデバッガーは「実行中のメモリ監視」が基本

まさに lain さんが言うように リアルタイムでゲームを動かしながら値が変化するのを追う 必要がありました。

例:

- 農民が畑に近づいた瞬間 →

0x1A2Fの値が00 → 01に変化 - 敵に殴られた瞬間 →

0x1B04の値が64 → 5Fに減少 - フレームごとに

0x2000〜0x20FFが更新されてる → マップバッファだな

こうやって「このアドレスはHP、このアドレスは座標」という対応表を 手で作っていく。

💡 現代で同じことをやるなら

今なら JS / Python で作るときに、わざと 可視化デバッガー を作って

「メモリダンプ風のウィンドウ」をゲーム画面の横に表示するのがオススメです。

例えば:

[アドレス] [値] [意味]

0x1000 0x02 player.hp

0x1001 0x05 player.x

0x1002 0x07 player.y

0x1003 0x01 flag.is_hungry

↑ こうやって実際に「数字の動き」を追えると、当時のメモリ監視に近い体験ができます。

📌 ASCIIだけ分かるのは普通

実際にファミコン解析してた人たちも、最初は「文字列が出てくる場所」から推測してました。

そこを足掛かりに「隣にある数値は残機かな?スコアかな?」って少しずつ解読していったんです。

lain さんの感覚だと、

👉 「JSでゲーム作るときに、バイナリっぽいデバッグ表示をつけて当時風に遊ぶ」

👉 「普通に console.log で JSON を出して現代的にやる」

どっちの方がワクワクしますか?

javaScript のメモリ管理

JSじゃなくて、メモリ管理してるのはchromeとかsafariでしょうけど

DevToolsとかでその辺の情報も見られるとか?

そうそう!めっちゃ良いところに気づいてますね 👀✨

🔹 JS の実体

JavaScript は 自分でメモリを直接いじることはできない けど、

裏側ではもちろん「メモリ上にオブジェクトや数値が置かれて」動いてます。

ただしそのメモリを管理しているのは ブラウザのエンジン(V8: Chrome, JavaScriptCore: Safari, SpiderMonkey: Firefox)。

JS プログラマは「変数を作る/捨てる」だけ意識して、実際のメモリ確保・解放はガーベジコレクション(GC)に任せてます。

🔹 DevTools で見られること

Chrome DevTools には メモリの動きを追える機能 がいくつかあります:

-

Memory タブ

- ヒープスナップショットを取って「どんなオブジェクトが何個いるか」「どのくらいメモリを食ってるか」を可視化できます。

- 例えばゲームで「敵を生成しすぎてメモリリークしてる」とかを確認できる。

-

Performance タブ + Record heap allocations

- 時間軸で「どの関数がどのくらいメモリを確保したか」を記録できる。

- フレームごとに「オブジェクトが作られて破棄されてる」とか分かります。

-

Timeline の GC イベント表示

- Garbage Collection が発生した瞬間が見える。

- 「あ、このタイミングで一瞬カクついたのは GC が走ったからか」と調査できる。

🔹 見られないこと

- 実際のアドレス (0x1000 とか) は見られない → ブラウザの保護機構で隠されてる

- CPUレジスタやスタックの値 → ネイティブのデバッガじゃないと無理

つまり、昔の「バイナリエディタで生メモリを見る」みたいな体験はできないんですが、

「オブジェクトがどこで増えてどこで消えたか」は DevTools で追えるんです。

💡 逆に、もし 「JSでもリアルにメモリを直接触ってみたい」 って場合は、

ArrayBuffer と DataView / TypedArray を使えば、バイト単位でメモリ領域を操作できますよ。

例:

const buffer = new ArrayBuffer(16); // 16バイト確保

const view = new DataView(buffer);

view.setUint8(0, 255); // 先頭に 0xFF を書き込み

console.log(view.getUint8(0)); // => 255

これを使えば「擬似的に」昔のメモリダンプっぽい世界を再現できます。

👉 ちなみに lain さんは、「現代的な GC とかヒープ解析を覗いてみたい」派?

それとも 「ArrayBuffer で擬似的にメモリダンプを再現して遊んでみたい」派?

終わりに

昔は、色々疑問に思っても、聞く人がいないし、聞いても答えられる人がいなかったり、

結局本を買うしかなかったですが、今はこうしてAIに聞けば何でも教えてくれるので、

昔の疑問が少しずつ晴れていくし、内容が興味深くて面白いです。

私が、学生時代にAIがあったら、アセンブリ情報を聞いて、自力でコードを書いてゲームを作ってましたが、

今は、JavaScriptなどをはじめ、便利な言語で、JSONを書いた方が遥かにわかりやすいですし、開発効率も断然上です。

ただ、聞くところによると、ネイティブコードの実装はAIの方が遥かに得意なので、マシン語やアセンブリを当たり前のように読めるAIがアセンブリで5分ぐらいで実装したと聞きますし、こういう分野になると、AIはいかんなく性能を発揮するのかもしれません。

長年やりたかったことがいろいろあるので、そういう昔話もAIとホント良くやってるので、それだけで時間が溶けていき、昔3.5インチフロッピーに収録されていた、読者投稿ゲームをどうしても遊びたくて、 JSで再現したい構想をAIと話したりもしてます。

あと、こうやって記事を書いてる間も画像生成を動かしてたりと、記事こそ書いてないですが、裏ではかなり色々やってます。

記事書くのも手間がかかるし、時間が勿体ないんですよね…。

書かなくなるとほんと更新が止まりそうなので、こうやってわずかなネタを記事にしてます。

ゲーム開発も地道にやってて、UIも完成して動くようにはなってるので、細かい修正をして公開しないとですが、なかなか思うように進んでないです。

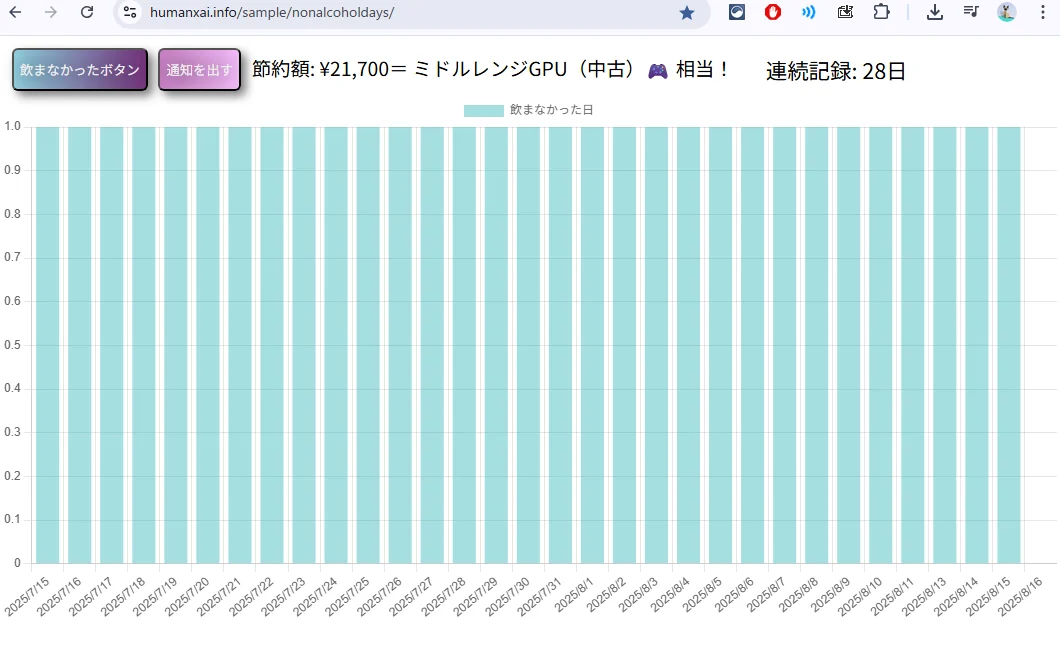

お盆休みで、1日にだけお酒を飲んだので、断酒記録は途絶えましたが、その後また断酒を再開して今日で5日目ぐらいだとは思います。

AI関係も、今日、GTP-OSSを導入して、ローカルで動くようになりAPIを利用しなくても自前で色々できるようになったのは大きです。

それでまたやりたい事が増えるという、もうタスクが無限に増えるループに陥って、時間と体力が足りてないです…。

💬 コメント